当地方での養蚕状況については、資料乏しく精確な記述はできないが、流通面から見てみよう。呉服問屋が関東絹・秩父絹・上州絹などとよんでいる平絹(ひらぎぬ)は、養蚕・製糸・製織を一貫して行う農家の副業として生産されたもので、一八世紀中葉には、上州、武州の広汎な地域から織出されていた、天明初期には上州二〇、武州一六の市(いち)で、絹や太織が取引されていた。(林玲子「近世中後期の商業」)

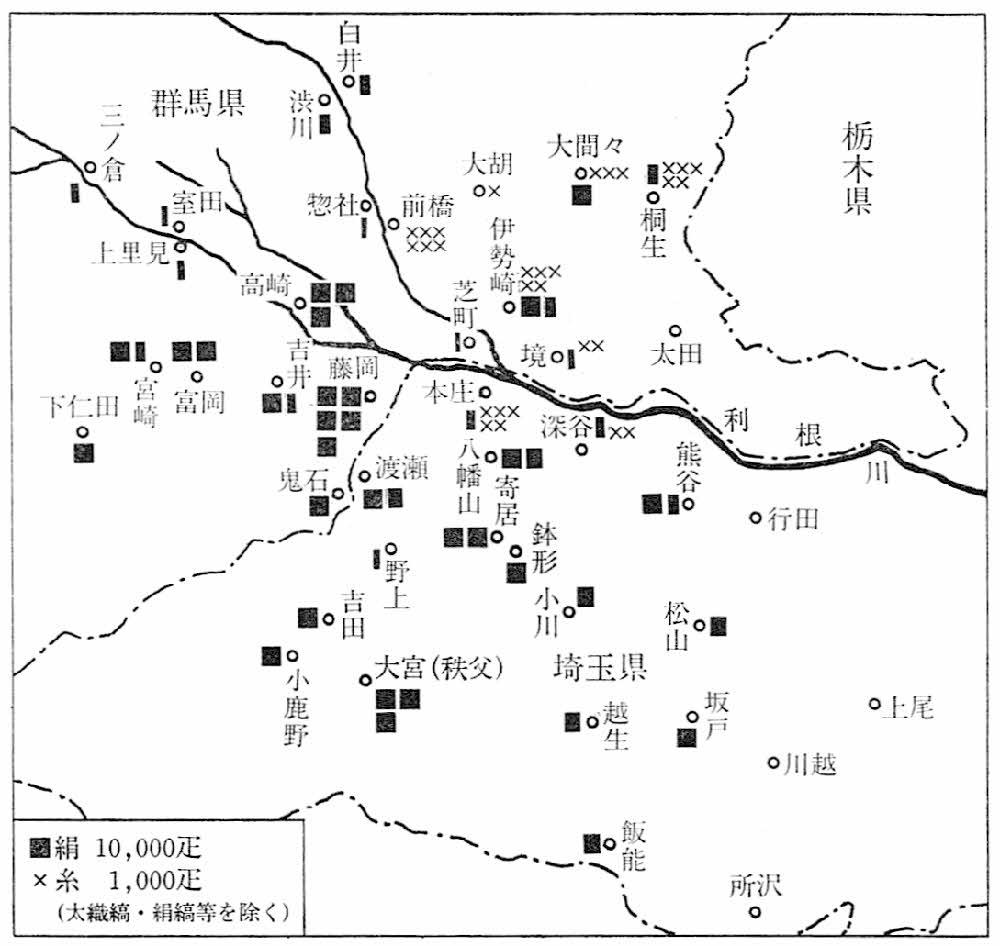

当地方では飯能・越生(おごせ)・坂戸・松山・小川で市が立ち、武州絹とよばれる絹と、太織が主として集められた。いずれも一〇、〇〇〇疋以上の絹織物が取引されていた(図―23参照)。そのうちでも飯能市(いち)は、古くから縄市として知られていたが、天明期には年間絹八、〇〇〇疋・太織(ふとおり)三、〇〇〇疋を集めて、絹市としての性格を強くしていた。

図5-23 天明初期(1781~85)の関東絹市

林玲子「近世中後期の商業」より

このように周囲に張り廻らされた市場圏のなかで、農家の副業が自家用生産だけに限定されていたのであろうか。

ことに関東の場合、領主による流通統制はほとんどみられなかったという(同書)。江戸に近い上州・武州には大藩がおかれなかった上に、旗本領・代官領が入りまじっており、しかも各地に多数の市が開かれているために、一領主による流通統制は事実上不可能であったからである。

養蚕が飛躍的に発展したのは、安政六年(一八五九)の開港以後である。生糸と蚕種は一躍、輸出品中の最重要品目となった。同年には生糸を四八万斤を輸出し、文久元年(一八六一)以後は年々百万斤を越えた。その結果、それ以後のわが国の養蚕は輸出生糸を中心として発展し、旺盛な海外需要と、有利な価格に刺激されて、養蚕の分布はたちまち全国に拡大し、明治以後の大発展を遂げる基礎をつくった。