二日の朝、年行事は早くから来て境内の掃き清めなどを行う。職番も早朝から来て幟を立てる。燈籠の絵も張り替えられる。昼食番は朝から神社へ行って餅を搗いてお供えを作る。昼には昼食(チュウジキ)を作り味噌汁やおかずを役の人に食べさせる。また本物の獅子頭が蔵より出され、神棚の前に飾られる。獅子役の若手組も早くから社務所に集まって獅子頭の準備をする。

獅子の髪は毎年新しいものが付け加えられる。一〇枚一束で一五束付ける。大獅子、後獅子は白色のみであるが、中獅子は白色七泉、五色束を八束付ける。

獅子は大事なものであるため、年行事は二日の夜と三日の夜は社務所に泊り込んで獅子の番をする。昔は八日、九日、一〇日の三日間泊り込んだ。二日の夜、昔は八日の夜、獅子が寂しくならないようにと、オコモリと称して大人数で一晩中酒を飲んで話をする。オコモリは「お籠もり」であるが、「獅子の子守っ子をする」などともいい「お子守」とも意識されている。子供も大きな太鼓を担ぎ回り、夜遅くまで獅子と時間を共にした。

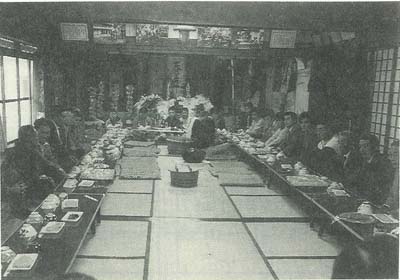

午頃に役人(獅子舞の役に就いている人)が集合する。この日に関係者が全員揃うことをブッツォロイ(=内揃い)といっている。役人たちは風呂に入って身を清め、正装して来る。役人が参会すると昼食番によって用意された昔ながらの質素な食事が出される。もっとも質素とはいえ昔は白米は貴重な御馳走で、練習中の夜食にも小さい白米のおむすびが出されたものである。

一時頃から奉納の獅子舞が始まる。