赤法花(あかぼっけ)

平将門が城内から眺望したところ、唐の赤壁を見るようであった。そこで、赤法花と称したという。

板戸井(いたどい)

平将門が東国に兵を起こした時、相馬地方に七つの井戸を掘ったという伝えがあり、その一つがこの地の井戸という。

御霊山(ごりょうやま)

平将門の影武者七人のしかばねをまとめて、この地の小丘上に葬って、御霊山と称したという。

隠穴(かくしあな)

平将門が守谷に城を築いた時、万一の場合に備え、この地まで抜け穴を掘り、その出口を落口と呼んだ。それが転訛して乙子(おとご)となったという。

興世王(おきよおう)の分城(ぶんじょう)

天慶元年(938)平将門がこの地に興世王の分城を築き、今城(いまんじょう)と称したという伝承がある。

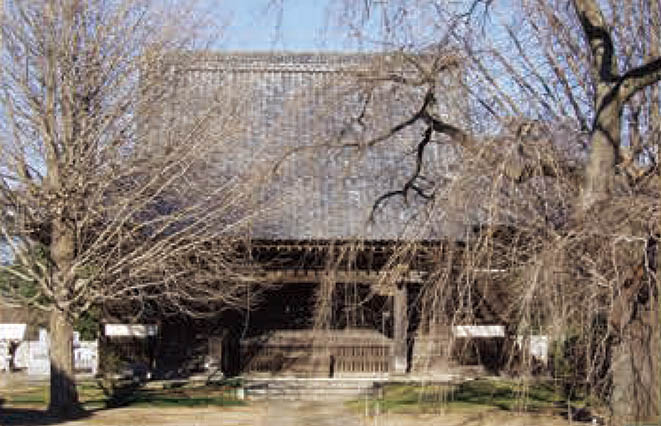

海禅寺(かいぜんじ)

承平元年(931)、平将門が守谷に偽都を築いた際、高野山に擬して創建したという。この寺の本尊、地蔵は平将門の娘、如蔵尼の持仏であるという。また、平将門の位牌も伝え、「徳怡廉三大禅定門(とくいれんざんだいぜんじょうもん)」とある。

七騎塚(しちきづか)

海禅寺内には、平将門と七人の影武者の供養塔がある。

増田堅物(ますだけんもつ)の砦(とりで)

平将門の東国合戦の際、老臣増田堅物がこの地に砦を構え、古山(こやま)(小山)と称したという

鈴塚(すづか)

平将門が挙兵する前に、藤原純友がはるばる東国に下り、この地に、平将門と共に大鈴を埋めて塚を築き、互いに戦勝祈願を行ったという。

古城沼(こじょうぬま)

守谷城の堅塁を囲み、平親王の固めとなっていたが、歳月が経るにしたがってしだいに埋まり、現在は守谷沼と美田になっている。

寅薬師(とらやくし)

平将門が太公望(たいこうぼう)の用いた「虎の巻」を夢のお告げで手に入れた。そこで、王城の寅の方に御堂を建てて、寅薬師を祀ったという。

※現在、当地の正安寺(しょうあんじ)に寅薬師がある。寅薬師の眷属である十二神将の真達羅大将(寅童子)の化身が徳川家康と言い伝えられており、徳川家の安泰を祈願したことから寅薬師の名が起こったとの伝承もある。

平将門城址(たいらのまさかどじょうし)(守谷城址)

俗に平台山という丘の上に、平将門が城館を建てたという。後世、ここが平将門の城と言われたことから、相馬内裏、あるいは、相馬偽宮とされ、大いに宣伝された。

※守谷は、平将門の王城の地とされ、守谷城が相馬の御所と長い間語られて来た。しかし、実際は相馬氏代々の居城であったとされている。

※相馬氏の系譜に関しては大きく分けると二つある。一つは先祖を平将門にしているものと、もう一つは千葉氏から分かれたもので、その先祖は平将門の叔父平良文に当たる。最近においては、千葉氏からの系譜がより信憑性がある、と言われている。

※現在、公園となっているが、土塁跡などに面影をのこしている。

妙見八幡社(みょうけんはちまんしゃ)

平将門が霊夢により、城中(妙見郭)に勧請したという。

河獺弁天(かわうそべんてん)

平将門が鬼門避けに祀ったという。

長龍寺(ちょうりゅうじ)

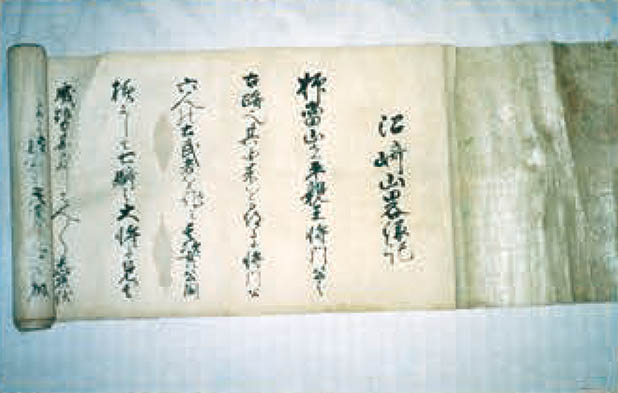

平将門が守谷城主の時創建したといい、平将門の位牌を伝えている。「長龍寺殿徳怡簾参大禅定門(ちょうりゅうじでんとくいれんざんだいぜんじょうもん)」とある。

西林寺(さいりんじ)

相馬家と深い繋がりがあった大寺である。そのためか、平将門との関わりが伝えられている。妙見八幡社が守谷城中より遷されたという。

※小林一茶は守谷を9回訪れており、西林寺の住職義鳳(ぎほう)と親交があった。一茶が詠んだ俳句の中に、将門に関するものがある。

「梅さくや平親王(へいしんのう)の御月夜」(我春集 文化8年)

内裏道(だいりどう)

守谷から北上する松並木の街道で、内裏道とか将門並木とか呼び習わしている。

愛宕神社(あたごじんじゃ)

平将門が京都の愛宕に擬して、創建したという。

永泉寺(えいせんじ)

平将門の滅亡後、その遺族や残党が将門や影武者の土偶をこの地に祀ったのに始まる寺であるという。