6世紀後半以降、大和王権では、豪族蘇我氏が台頭します。蘇我氏は仏教を積極的に取り入れ、寺院の建立を進めます。大化の改新による蘇我氏滅亡後、政権は中央集権的な律令制国家成立に向けて進んで行きます。その過程で古墳は小規模化し、次第に造られなくなって行きます。しかし、房総地域は後期から終末期にも比較的大型の古墳が造られます。印旛沼東岸地域の成田市の公津原(こうづはら)古墳群や竜角寺(りゅうかくじ)古墳群などが知られています。

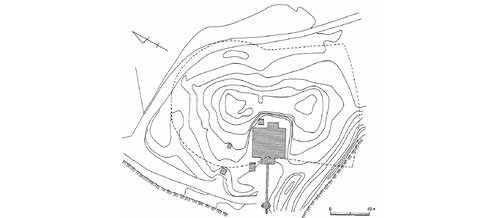

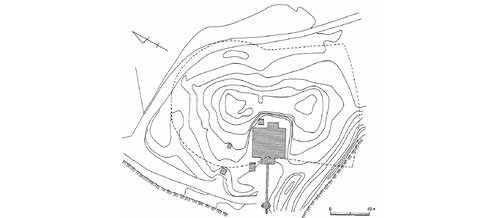

八千代市域も同じ印旛沼沿岸地域の一角として後期から終末期に古墳の築造が盛んです。市内最大の全長50mの前方後円墳である根上(ねのかみ)神社古墳(市指定文化財)、竜角寺岩屋古墳と同じ貝化石の石室を持つ円墳の沖塚古墳、軟砂岩(なんさがん)の石室をもち多くの副葬品があった方墳の村上1号墳などは、後期から終末期の村上一帯の有力者のものでしょう。

根上神社古墳 八千代市指定文化財

沖塚古墳の石室

村上1号墳の石室

同じ頃、平戸台古墳群、間見穴古墳群、神野芝山古墳群などで、筑波変成岩(へんせいがん)を使った組合せ式箱式石棺を埋葬施設とする古墳が造られました。追葬による複数の人骨(4~15人分)、直刀・鉄鏃(てつぞく)などの武器のほか美しい石製・ガラス製の玉類(勾玉、切子(きりこ)玉、棗(なつめ)玉、管玉、臼(うす)玉、小玉)が副葬されていました。

やがて、古墳はその役割を終え、造られなくなります。そして、大和朝廷の中央集権的な律令制国家の支配が市域にも及んでくるのです。

平戸台8号墳の石棺の調査

八千代市域も同じ印旛沼沿岸地域の一角として後期から終末期に古墳の築造が盛んです。市内最大の全長50mの前方後円墳である根上(ねのかみ)神社古墳(市指定文化財)、竜角寺岩屋古墳と同じ貝化石の石室を持つ円墳の沖塚古墳、軟砂岩(なんさがん)の石室をもち多くの副葬品があった方墳の村上1号墳などは、後期から終末期の村上一帯の有力者のものでしょう。

根上神社古墳 八千代市指定文化財

沖塚古墳の石室

村上1号墳の石室

同じ頃、平戸台古墳群、間見穴古墳群、神野芝山古墳群などで、筑波変成岩(へんせいがん)を使った組合せ式箱式石棺を埋葬施設とする古墳が造られました。追葬による複数の人骨(4~15人分)、直刀・鉄鏃(てつぞく)などの武器のほか美しい石製・ガラス製の玉類(勾玉、切子(きりこ)玉、棗(なつめ)玉、管玉、臼(うす)玉、小玉)が副葬されていました。

やがて、古墳はその役割を終え、造られなくなります。そして、大和朝廷の中央集権的な律令制国家の支配が市域にも及んでくるのです。

平戸台8号墳の石棺の調査