五街道『八千代市の歴史』通史編上

日本における全国的な道の整備は、奈良時代に遡(さかのぼ)ります。都を中心に七道(しちどう)が整備され、途中に駅家(えきか)(馬屋)を設置して、中央の指示などを馬を乗り継ぎ地方へ伝える駅伝制(えきでんせい)というしくみを整えます。

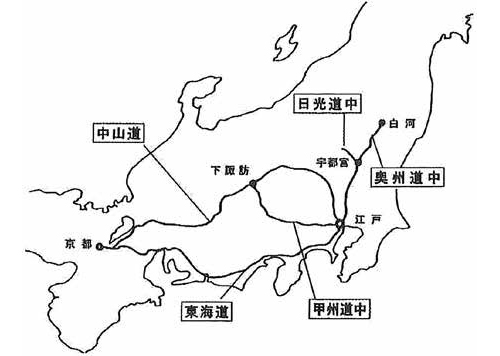

江戸時代には、地方の大名が定期的に江戸に詰める参勤交代(さんきんこうたい)などの制度が整い、街道の整備と宿場(しゅくば)の設置が進みました。京から太平洋側を進み江戸を目指す東海道を始めとして、下諏訪(しもすわ)を中径地とする中山道(なかせんどう)と甲州道中(こうしゅうどうちゅう)、江戸から日光へ通じる日光道中、そして奥州白河(おうしゅうしらかわ)の関(せき)への奥州道中の五街道(ごかいどう)が整備されています。日光道中は、德川家康を東照大権現(とうしょうだいごんげん)として祀(まつ)った東照宮(とうしょうぐう)に参詣するための街道です。これらの街道は、幕府の道中奉行(どうちゅうぶぎょう)が管轄していました。

街道には関所(せきしょ)が設けられ、古代に於いては軍事的な目的でしたが、中世では通行税を徴収するために、そして江戸時代には治安のために設置されています。いわゆる「入(い)り鉄砲(でっぽう)と出女(でおんな)」を取り締まるためで、入り鉄砲とは関八州(かんはっしゅう)(相模(さがみ)・武蔵(むさし)・安房(あわ)・上総(かずさ)・下総(しもうさ)・常陸(ひたち)・上野(こうずけ)・下野(しもつけ))に鉄砲が入り込むことを防ぎ、反乱を起こさせないためです。出女は人質として江戸に差し出されている大名の奥方(おくがた)等の婦女子(ふじょし)が逃げないように見張る意味があります。女性が関所を越えるためには、幕府が発行した特別な関所女手形が必要でした。身分や名前は勿論のこと、外見の特徴や人数、乗り物の数、出発地・目的地、発行者の署名(しょめい)・捺印(なついん)など手続きには大変な時間と労力が必要でした。

これに対して男性の手形は比較的簡単で、往来手形(おうらいてがた)と呼ばれる手形は菩提寺(ぼだいじ)の住職や居住地の名主(なぬし)が発行しました。住所・名前・年齢・旅の目的等が記されています。また、居住地の領主や旅籠(はたご)が発行した関所手形でも通行できるなど男性の監視は緩かったようです。成田街道(佐倉道)の場合は、関所が小岩と市川の間にありました。

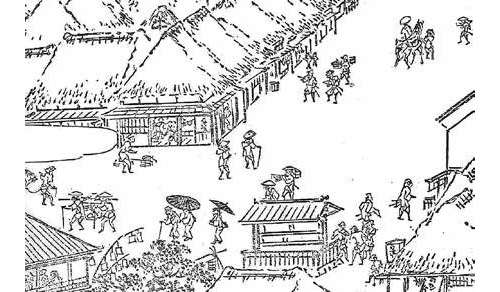

臼井宿を行き交う旅人(部分)『成田名所図会』