昭和初期には、八千代では酪農が盛んになり、大規模な牧場がいくつも作られ、一大牧場地帯へと発展していきました。

戦後、多数の失業者の発生や食料・物資不足など、市域も苦しい状況の中、復興に取り組んでいきました。様々な改革により改善が図られる中、新町名を募集するなど、町村合併の準備が進められ、昭和29年(1954)1月には、千葉郡の大和田町と睦村が合併し、八千代町が発足しました。

町名応募当選者への賞状

昭和29年1月 八千代町の発足

その後、志津村との合併構想があったという阿蘇村と同年9月に合併し、県標準の人口を超えました。印旛郡阿蘇村から千葉郡八千代町へと、県下で初めて選挙区の異動を生じる合併となりました。

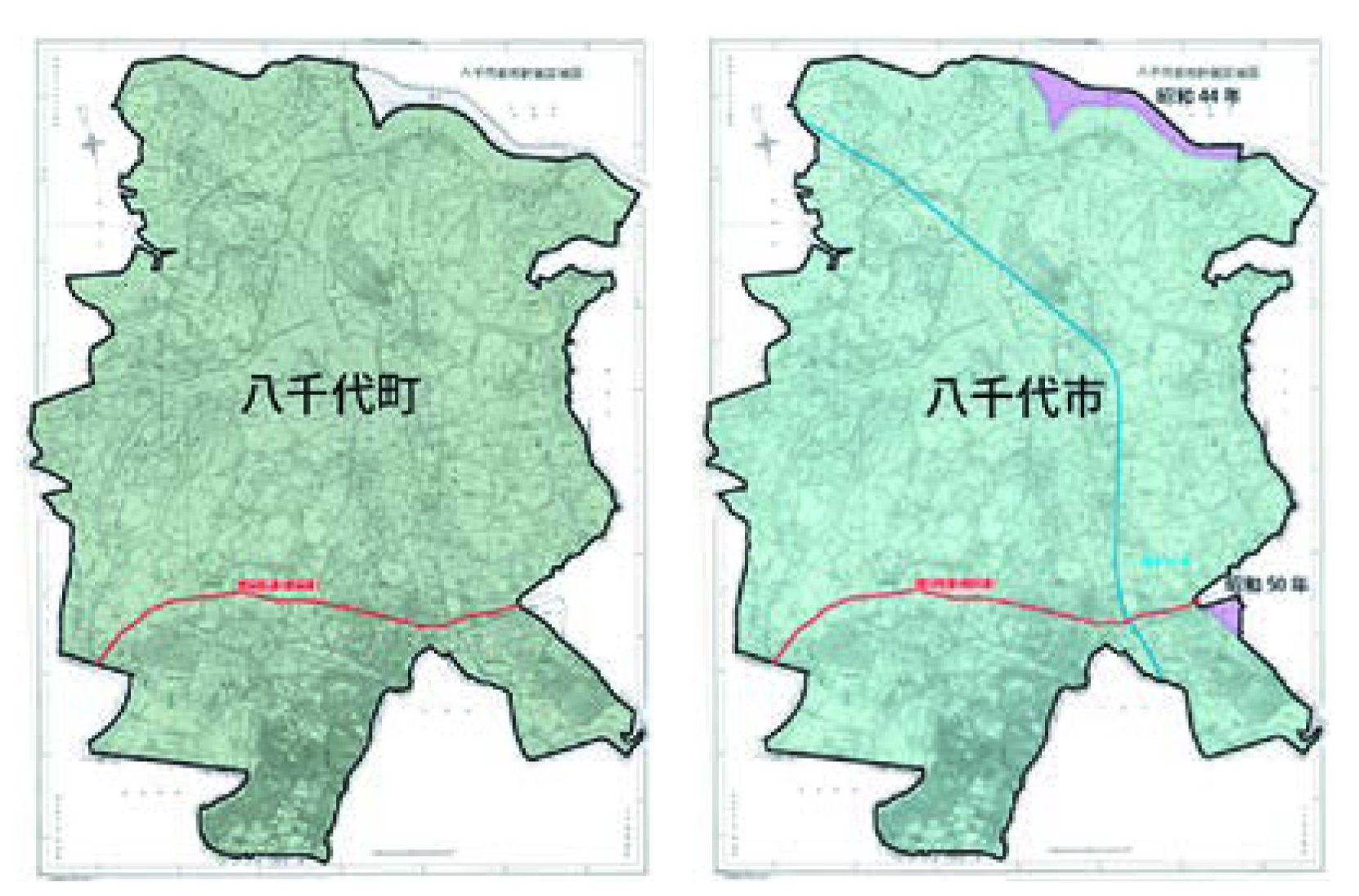

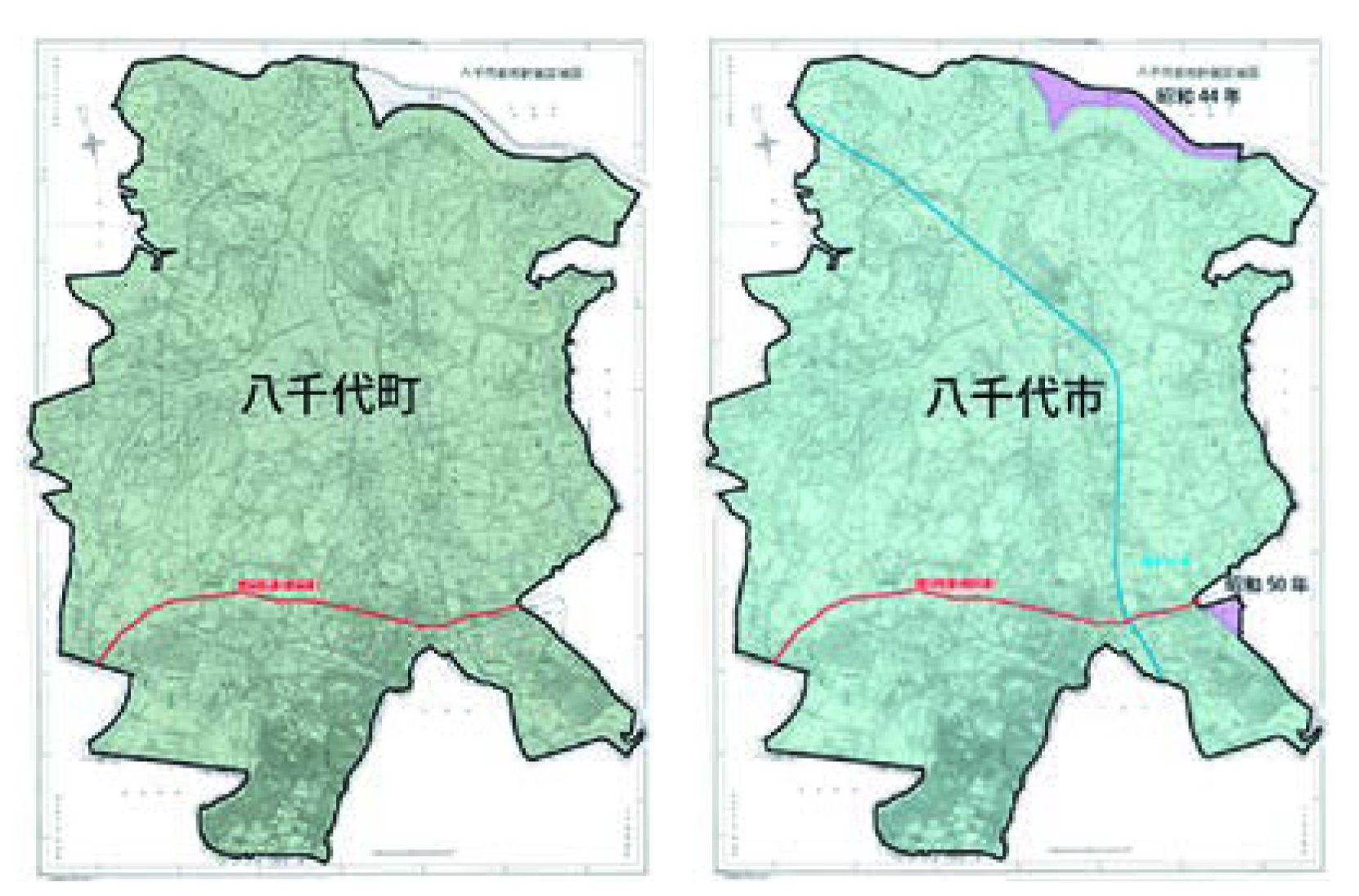

合併は成功し、兼子町長は「計画を上回る発展速度であった」と回想しています。昭和38年には財政規模は合併時の倍となり、翌年には人口3万人を超え、合併時の倍となりました。昭和41年には人口4万人を超え、県内では、流山町に次ぐ人口規模でした。市民にとってプラスとなる市制施行の実現を図り、市制承認に必要な町の整備を進め、ついに昭和42年1月1日に八千代市が誕生しました。これにより、千葉郡という行政区分は消滅しました。

昭和42年1月 八千代町から八千代市へ

新聞より「流山市と同時期の市制昇格を喜ぶ」

初代八千代市長兼子通純氏

大和田小隣にある旧町役場を使っていましたが、市の発展に伴って職員も増加し、市民サービスの向上を高める上でも、新たな庁舎が必要となり、昭和44年に新庁舎が完成しました。

旧町役場(大和田小隣)

現在の場所に建設された市役所

人口は増え続け、昭和50年には10万人以上の都市の中では全国一の人口増加率でした。

市のシンボルである新川を中心に、中央図書館や総合グラウンドが造られるなど、市制施行50周年を迎える今も発展を続けています。

戦後、多数の失業者の発生や食料・物資不足など、市域も苦しい状況の中、復興に取り組んでいきました。様々な改革により改善が図られる中、新町名を募集するなど、町村合併の準備が進められ、昭和29年(1954)1月には、千葉郡の大和田町と睦村が合併し、八千代町が発足しました。

町名応募当選者への賞状

昭和29年1月 八千代町の発足

その後、志津村との合併構想があったという阿蘇村と同年9月に合併し、県標準の人口を超えました。印旛郡阿蘇村から千葉郡八千代町へと、県下で初めて選挙区の異動を生じる合併となりました。

合併は成功し、兼子町長は「計画を上回る発展速度であった」と回想しています。昭和38年には財政規模は合併時の倍となり、翌年には人口3万人を超え、合併時の倍となりました。昭和41年には人口4万人を超え、県内では、流山町に次ぐ人口規模でした。市民にとってプラスとなる市制施行の実現を図り、市制承認に必要な町の整備を進め、ついに昭和42年1月1日に八千代市が誕生しました。これにより、千葉郡という行政区分は消滅しました。

昭和42年1月 八千代町から八千代市へ

新聞より「流山市と同時期の市制昇格を喜ぶ」

初代八千代市長兼子通純氏

大和田小隣にある旧町役場を使っていましたが、市の発展に伴って職員も増加し、市民サービスの向上を高める上でも、新たな庁舎が必要となり、昭和44年に新庁舎が完成しました。

旧町役場(大和田小隣)

現在の場所に建設された市役所

人口は増え続け、昭和50年には10万人以上の都市の中では全国一の人口増加率でした。

市のシンボルである新川を中心に、中央図書館や総合グラウンドが造られるなど、市制施行50周年を迎える今も発展を続けています。