日本列島の最古の住人はだれであったのか。日本に旧石器時代の人類はいたのか。という議論はさほど古くから行われていたのではない。明治時代のゴーランド、鳥居龍蔵氏らが石器をもとに多くの議論を行った。また、後に「明石原人」と呼ばれる化石骨を発見・報告した直良信夫氏の意見も当時の学界は否定的であった。戦前、戦後まもなくは各地でヨーロッパの旧石器に類似する石器の発見があったものの、旧石器時代を認めるには至らなかった。

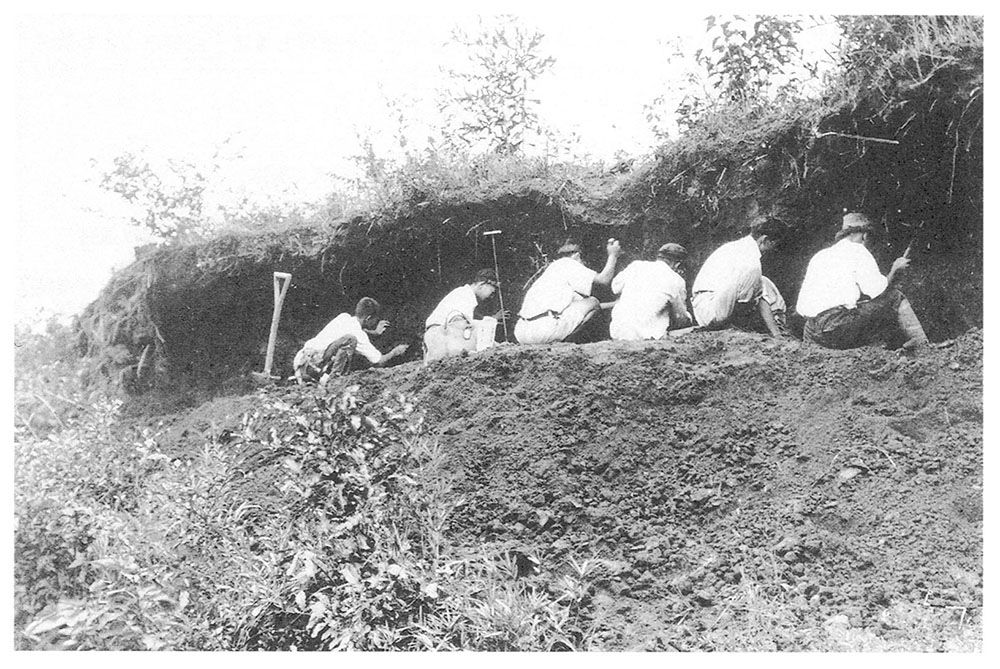

日本の旧石器時代の存在が認められたのは、戦後まもない一九四九年(昭和二四)である。当時行商の一青年であった相沢忠洋氏によって群馬県岩宿遺跡が発見された。相沢青年は道路の切り通しに露出した石器が、これまで見たことのないものであったことや、石器が縄文時代の最も古い土器の出る層よりはるかに深い赤土層から発見されることに注意したのである。こうした点を受けて明治大学考古学研究室が正式な発掘調査を行った(写真1)。そして石器が関東ローム層と呼ばれる更新世の地層から出土することを確認したのである。この調査がまさに画期となり、その後全国で旧石器時代の遺跡の発見が相次いだ。

九州では、戦前に調査で訪れた藤森栄一氏より宮崎県延岡で旧石器らしき存在を報告した例はあるものの、地元での意識的な調査は皆無であった。戦後、岩宿遺跡発見に端を発する旧石器探求の余波は、九州にも及び、各地で遺跡、遺物の発見が相次いだ。その中でも糟屋郡駕与丁池や佐賀県上場台地での採集石器にはヨーロッパに共通する形態のある台形石器などがあり、この地域に良好な旧石器の存在が予測されたのである。

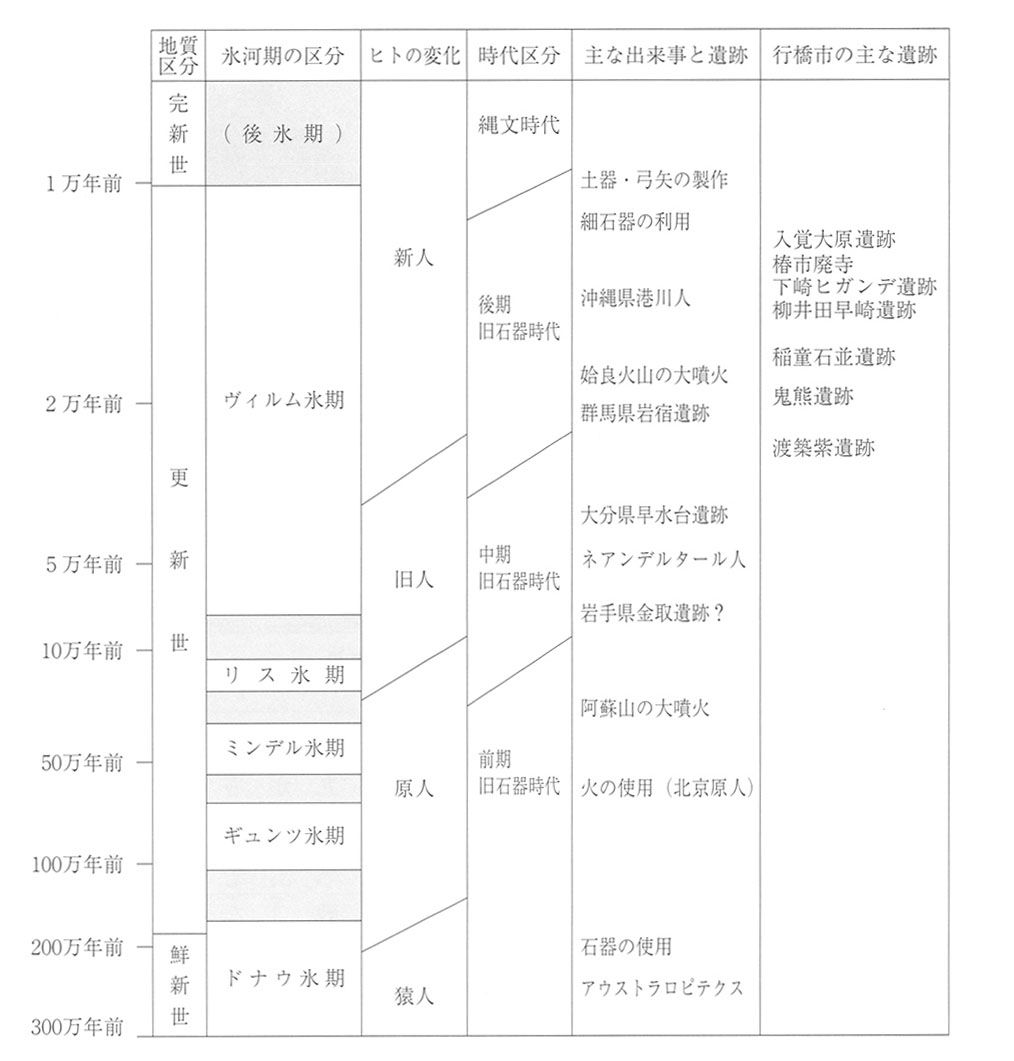

岩宿遺跡調査から数年後の一九五〇年代には早くも杉原荘介、芹沢長介氏により最初の日本旧石器時代の編年案が示された。編年作業は旧石器時代の歴史を考える際に時間の「物差し」を作る作業であり、「いつ?」を知る研究でもあった。こうした編年作業はさらに多くの研究者が新たな資料を加え検討し、より細かく、正確な「物差し」が作られていった。それと同時に、より古い旧石器を求める研究も続けられていった。現在、日本の旧石器時代の編年は、図3のように描かれている。もちろんこれは今後、発掘調査と研究が進むとさらに細かく、精度の高いものになっていくと考えられる。

日本で縄文時代に先立つ時代の研究が始まると、この時代をヨーロッパの旧石器時代と同じ時期と認めるかについて論争が続いた。時代の呼び名も一つの説では、縄文時代の前に土器を使わない(もたない)新石器時代相当の時期があると考えて「先縄文時代」と呼んだ。もう一つの説では、ヨーロッパの旧石器時代との比較ができない段階ではとりあえず「先土器時代」と呼ぼうと唱えた。また他方では縄文時代=新石器時代であり、縄文時代以前はヨーロッパと同じ「旧石器時代」と呼ぶべきとする説が出された。このように、日本の最古の時代に対してはさまざまな考え方があった。

こうしたさまざまな考えも最近では「旧石器時代」に統一しつつある。それは地質学や古生物学、古環境研究など自然科学的な研究が進み、縄文時代が新石器時代にほぼ対応し、それ以前の時代はヨーロッパなど他の地域の旧石器時代にほぼ一致する時代であることが分かってきたからである。それとともに石器などの技術も大陸とのつながりがあり、日本独自の時代区分では相互の研究に支障が出てきたためでもある。