本地域の旧石器時代の遺跡は、一九七〇年代に石器の採集によって存在は認められていたが、本格的な発掘調査はながく行われることがなかった。最初に発掘調査が行われたのは一九九〇年代になってからである。それからおよそ一〇年間に数カ所の発掘が行われ、未調査の遺跡数も合わせると数十カ所以上の遺跡が確認されている。これらの遺跡の調査結果から、豊前地域の旧石器時代石器類の特徴と、時代の流れを研究した報告も行われている。

栗焼憲児(くりやきけんじ)氏(一九八一)は京築地域の旧石器時代遺跡を最初に取り上げている。これは全て表面採集資料であった。小池史哲(ふみひろ)氏(一九九二)は、豊前地域に旧石器時代遺跡として一八遺跡を挙げている。北九州市域四遺跡、京築地域(行橋市~大平村)五遺跡、宇佐・中津地域九遺跡である。その後、伊藤昌広(いとうあきひろ)氏(一九九八)は、行橋市域だけで五遺跡を紹介した。また栗焼憲児氏(一九九九)は京築地域全体で二一遺跡を挙げている。

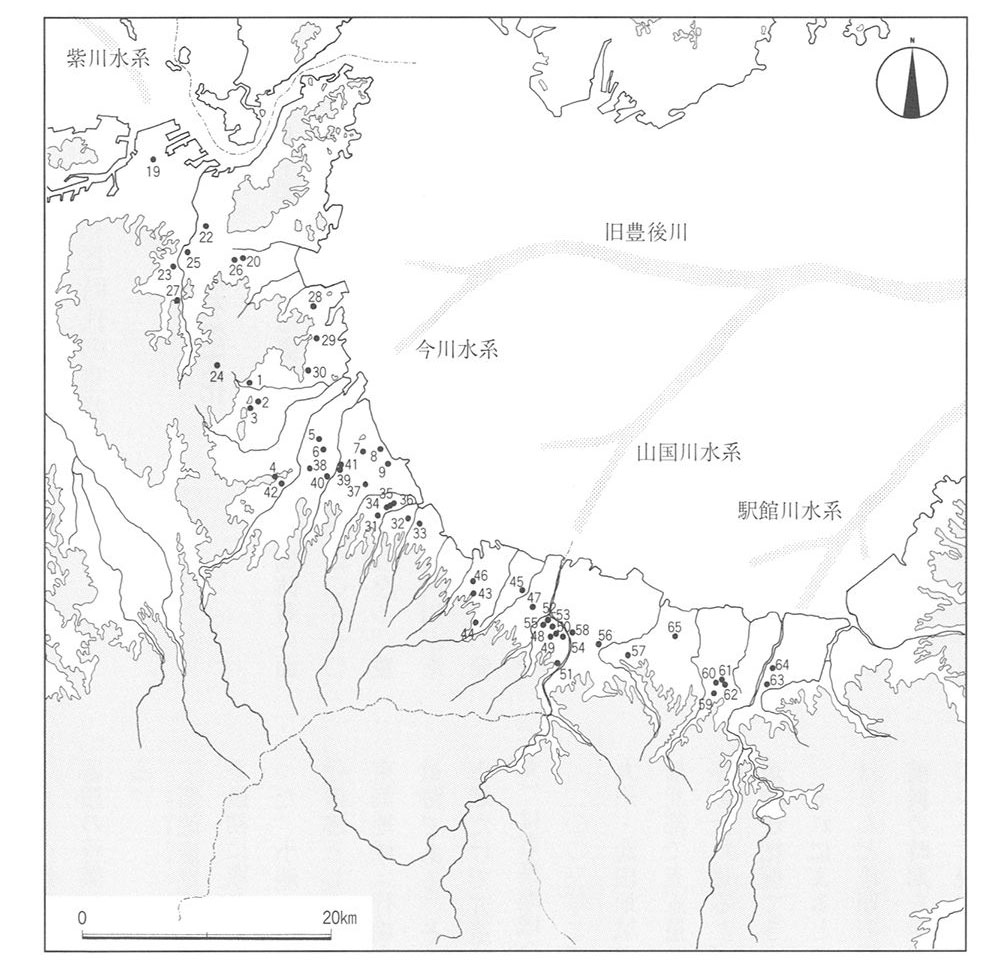

二〇〇三年までの調査を経て京築地域で三五遺跡、北九州・苅田地域で二〇遺跡の旧石器遺跡が確認され、豊前北部で五五遺跡、豊前南部の宇佐市と中津市の一〇遺跡を合わせると、豊前地域と筑前北東部を合わせて六五遺跡が把握できた(表1)。

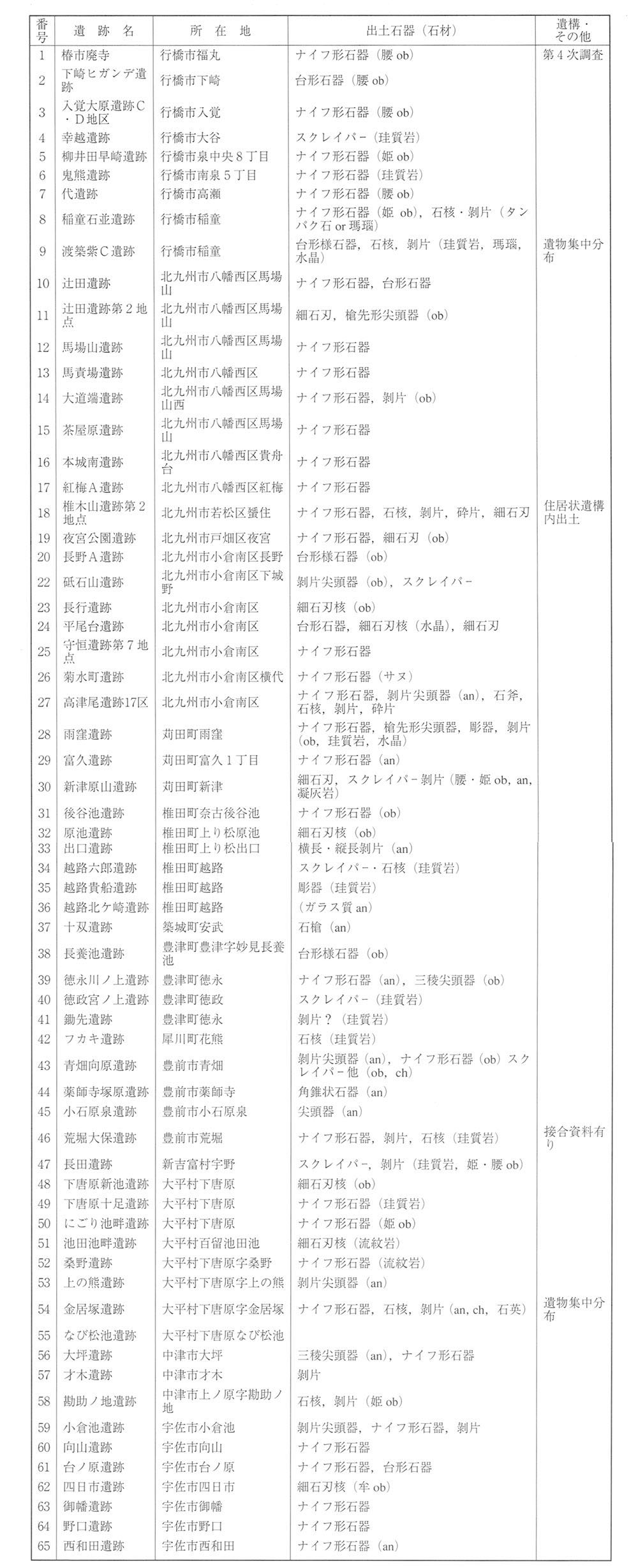

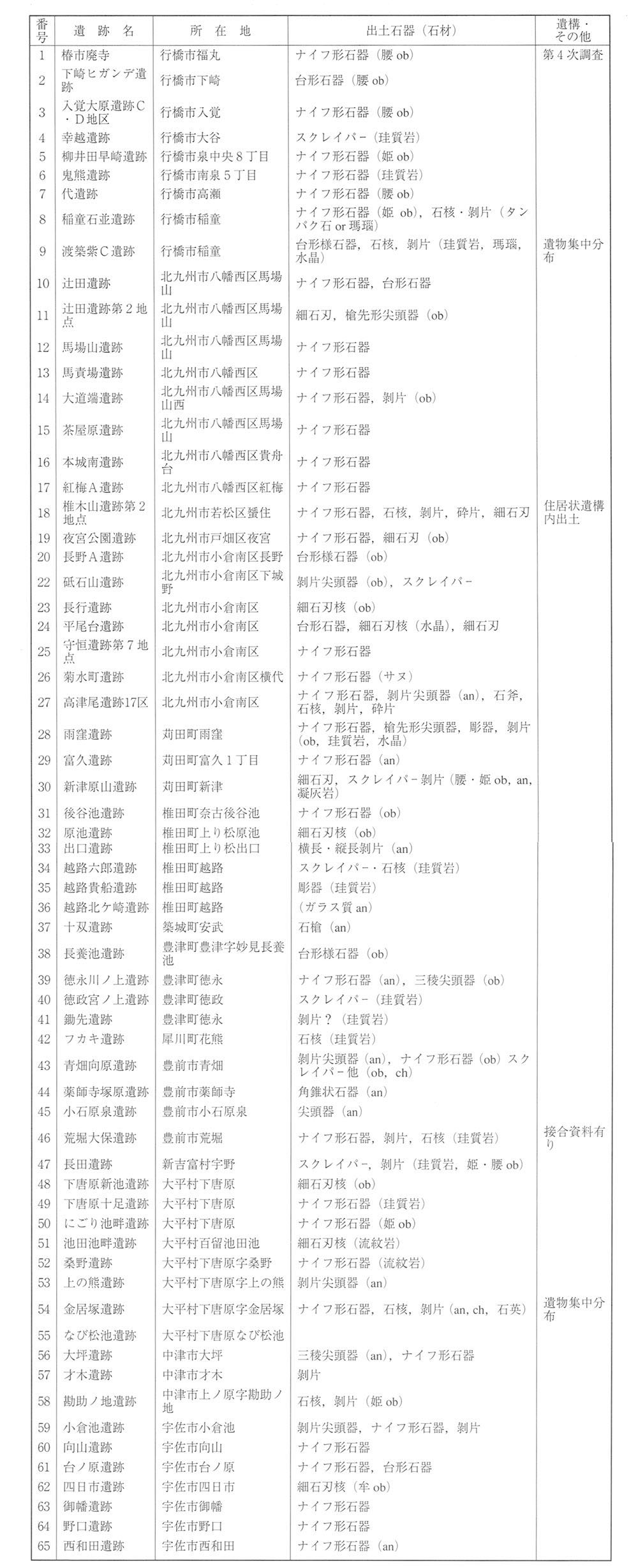

表1 豊前地域旧石器時代遺跡地名表(北九州市西部は旧筑前国であるが表に含めた)

石材記号=ob:黒曜石,an:流紋岩質安山岩,サヌ:サヌカイト,ch:チャート

なお,黒曜石のうち「腰」は腰岳産,「姫」は姫島産,「牟」は牟田産を示す

石材記号=ob:黒曜石,an:流紋岩質安山岩,サヌ:サヌカイト,ch:チャート

なお,黒曜石のうち「腰」は腰岳産,「姫」は姫島産,「牟」は牟田産を示す

それによるとこれまで豊前地域で調査された旧石器はほとんど後期旧石器時代のものであり、AT火山灰層の前後の時期を最古例とし、旧石器時代最終末までを含んでいる。現在のところ、前期、中期旧石器時代の遺跡は確認されていない。ただし、北九州市八幡西区の辻田遺跡などでは後期旧石器より古いとされる石器類がある。これは弥生時代の溝などに混入して出土した石器であり、石器は握斧状の石斧やスクレイパーなどがある。その特徴から中期旧石器に位置づけられるものと報告された。阿蘇4火砕流に伴う鳥栖(とす)ロームの二次堆積層から出土するものがあり、年代は四~九万年前のものと報告されている。安定した火山灰層中から出土した石器はなお未確認であり、確実な時期決定や石器技術の解明などは今後の調査に期待される。

こうした一部の例を除くとこれまでに発見された多くの遺跡は後期旧石器時代のものである。遺跡は豊前地域のほぼ全域で発見されていて、その分布は北九州地域以外で行橋市・京都郡から宇佐郡に点在するように分布している。ただし、この遺跡分布は、これまでの道路工事などに伴う発掘調査の傾向や研究者の探索の有無とも関係があることが考えられるので注意が必要である。隣接する田川郡域では旧石器時代遺跡は現在数カ所と少なく、京都・築上郡域での遺跡集中が際立っている。

さてこの地域の遺跡は一遺跡での出土遺物や遺構が少ない。遺物は石器類であり、石材には黒曜石や安山岩のほかチャートや水晶、メノウなどの珪質石材が多く利用されている。遺跡から出土した黒曜石や安山岩はこの地域には産出しない。黒曜石は九州西北部の伊万里から松浦半島にかけて産出するものが多く、安山岩は主に佐賀県多久市周辺に産出するものである。また僅(わず)かに大分県姫島産出の黒曜石やガラス質安山岩が利用されている。珪質石材は京都平野北側の平尾台方面に分布する古生代呼野層群に含まれたチャートや貫山・水晶山などの花崗岩中に形成された水晶なども利用されている。したがって、石器の材料となるこれらの石材は、遠隔地から運ばれた石材と周辺地域で採取可能な石材が含まれていることになる。遠隔地石材は直接、間接かは不明であるが、何らかの手段を用いて運ばれたものであろう。

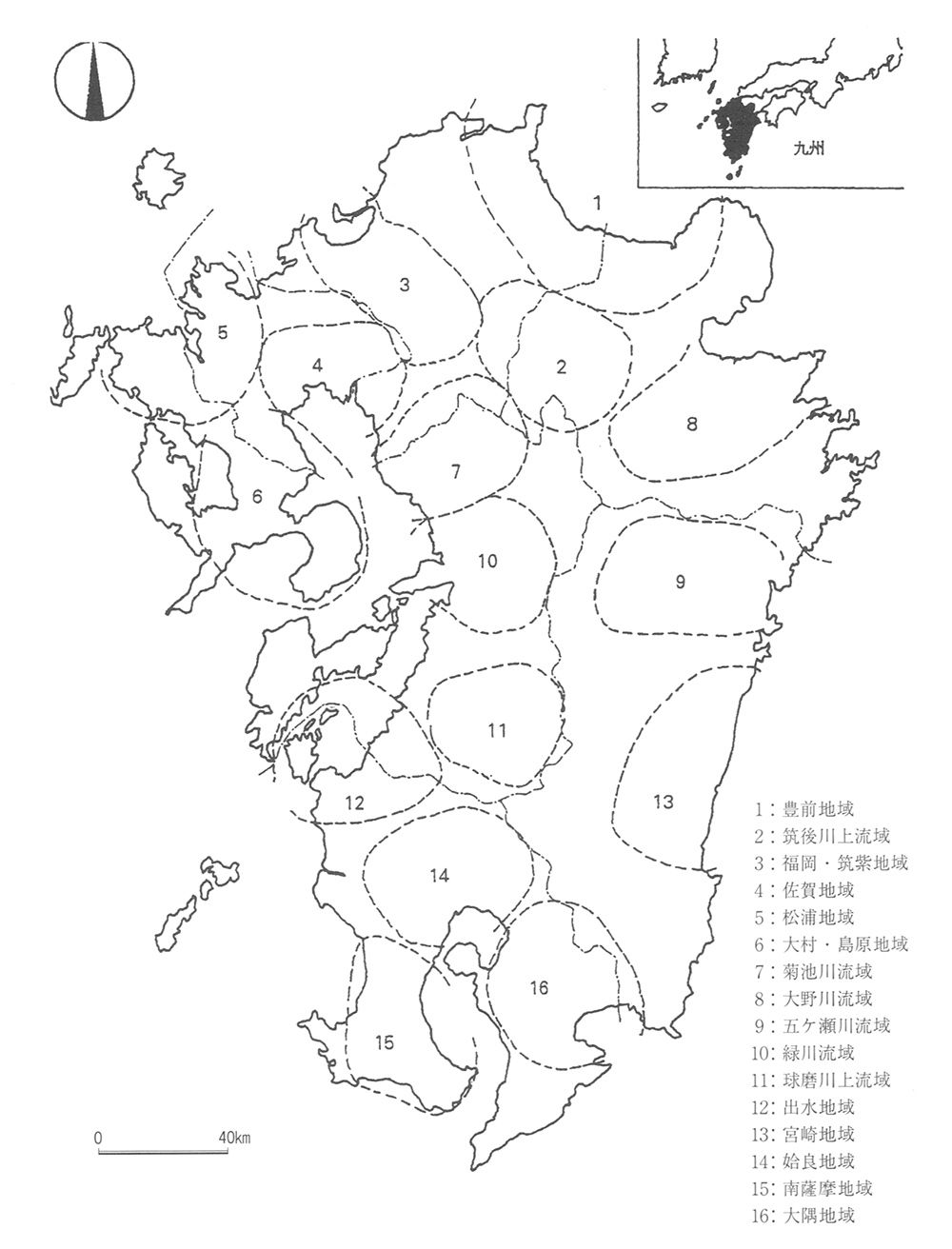

このように遺跡の密集状態は弱いものの、周辺地域から区分できる遺跡群としての単位を認めることが可能である。各遺跡内での遺物量が比較的少なく、石材などに地域的特徴があるなど、遺跡集中範囲として一定の地域性をもっている。こうした遺跡の分布は、日本列島の各所にあり、「遺跡群」と呼ばれている。九州でもおおよそ一六カ所の遺跡群があり、径五〇キロメートル前後の範囲に集中する傾向がある。豊前地域もその一つに数えられる。これは当時の集団の生活領域や行動範囲を示していると考えられている(図12)。

豊前地域の旧石器遺跡は石器類の特徴から大きく七期に区分される。このうち一期から五期は後期旧石器時代初頭から中頃の時期である。特徴的に台形(様)石器やナイフ形石器をもっている。次に六、七期は後期旧石器時代後半から縄文時代草創期にかかる頃であり、特徴的に細石刃石器群をもっている。以下ではその概要を示したい(図13・14)。

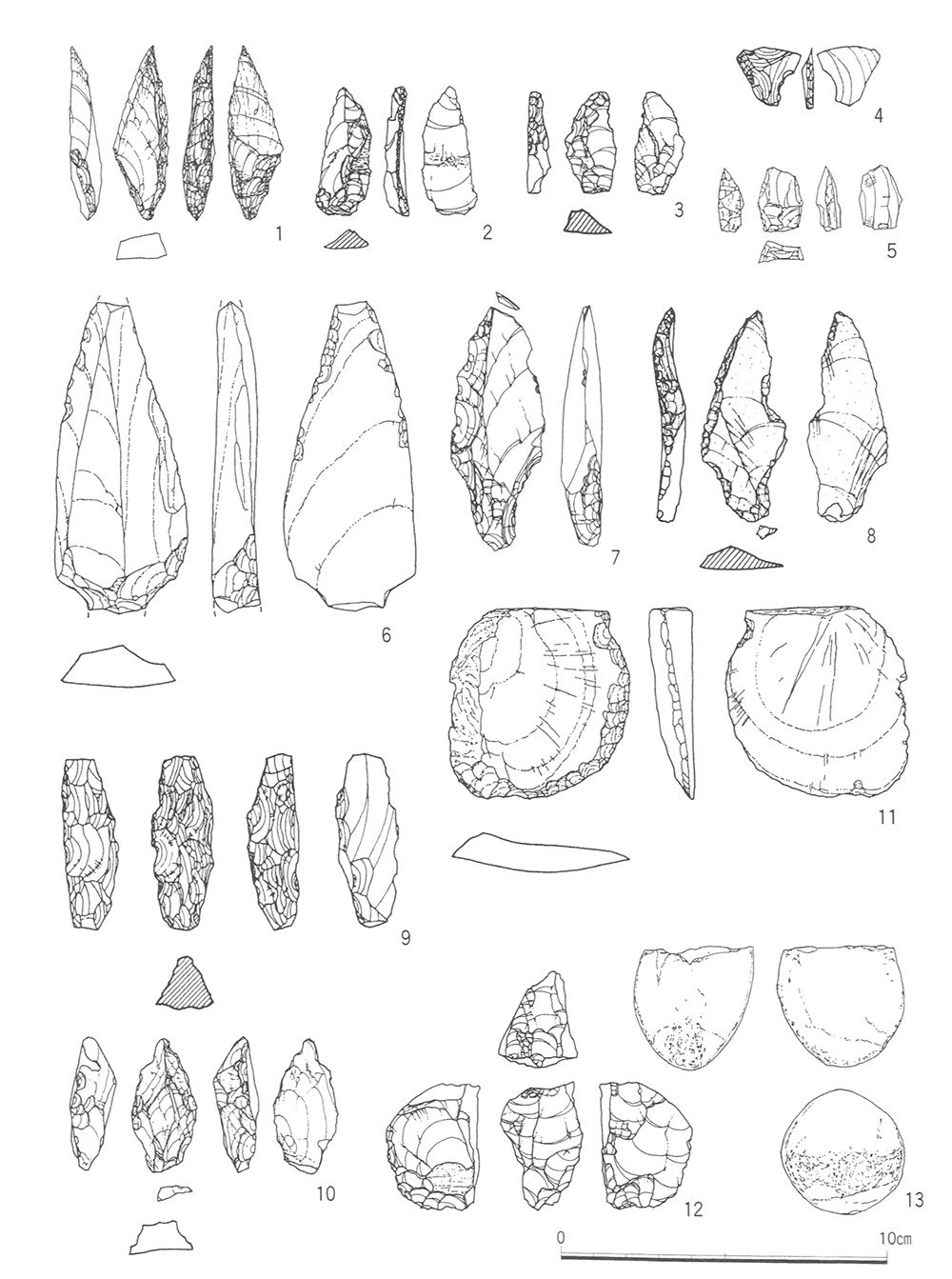

図13 豊前地域の旧石器時代の石器

1~3:ナイフ形石器,4・5:台形石器,6~8:剥片尖頭器,9・10:三稜(角錐状)尖頭器,11:搔器,12:石核,13:たたき石(1・13:徳永川ノ上遺跡,2・3・12:金居塚遺跡,4:台ノ原遺跡,5:後谷池遺跡,6・10・11:青畑向原遺跡,7:高津尾遺跡17区,8:上ノ熊遺跡,9:大坪遺跡)

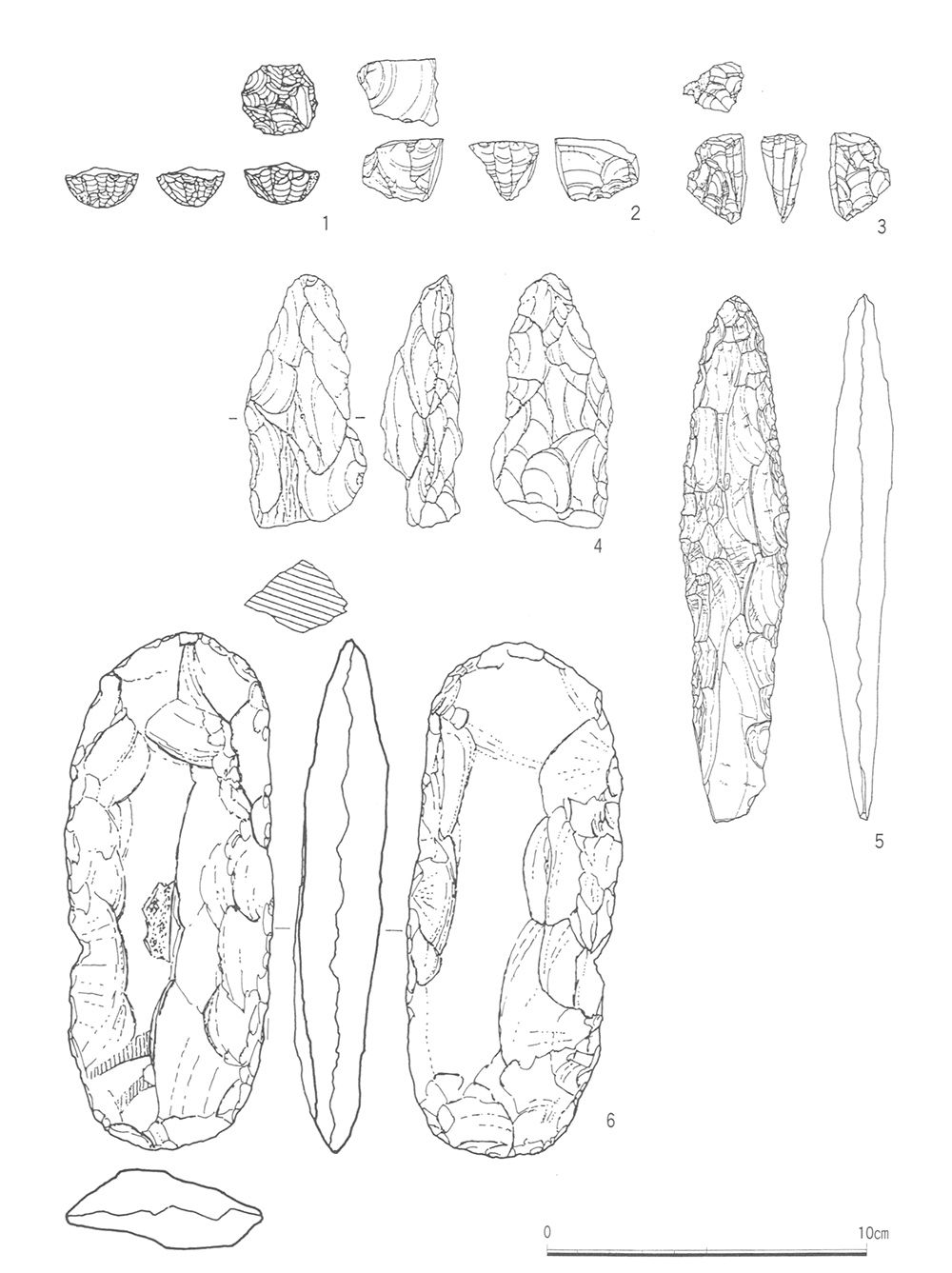

図14 豊前地域の旧石器時代終末から縄文時代草創期の石器

1~3:細石刃核,4・5:槍先形尖頭器,6:局部磨製石斧(1:四日市遺跡,2池田池畔遺跡,3:原池遺跡,4:小石原泉遺跡,5:十双遺跡,6:金居塚遺跡)

一期~五期(台形様石器・ナイフ形石器段階)

この時期は四四遺跡が確認されている。このうち本格的な発掘調査が行われ、遺跡の内容がある程度判明している遺跡は少なく金居塚遺跡、椎木山遺跡第2地点、青畑向原(あおはたむかいばる)遺跡の四遺跡である。そのほかは少量の石器などが後世の遺跡から掘り出されたり、本来の位置を離れて出土したもの、あるいは畑地や工事現場で石器が採集されたものである。

一期には行橋市渡築紫(とつくし)遺跡C区がある。台形様石器や尖頭状石器などがあり、明確なナイフ形石器が不在である。類似した石器群は熊本県沈目(しずめ)遺跡や石の本(いしのもと)遺跡8区石器群があり、後期旧石器初頭に位置づけられる。

二期の代表は金居塚(かないづか)遺跡と椎木山遺跡第2地点である。調査では定形的石器が少ないが、珪質石材の小型ナイフ形石器やスクレイパーと石核、安山岩製の剥片などがある。椎木山遺跡第2地点は黒曜石製の小型ナイフ形石器、剥片などがある。いずれも縦長剥片を多く利用している。これらは九州島のAT層堆積以前のナイフ形石器群と共通する特徴である。この段階の遺跡では剥片剥離や石器製作を行っており、特徴的に石核、剥片、砕片などが多く出土し、接合資料が認められる場合も多い。荒掘大保遺跡もこの時期に相当しよう。

三期は青畑向原遺跡がある。ナイフ形石器のほかに大型の剥片尖頭器があり、AT層堆積後の早い時期に位置づけられる。

四期は高津尾遺跡17区、上の熊遺跡、小倉池(おぐらいけ)遺跡などがある。小型の剥片尖頭器や三稜尖頭器、ナイフ形石器があり、青畑向原遺跡に後続する時期である。高津尾遺跡17区には瀬戸内技法に類似した石核や剥片があり、技術的な影響が認められる。また小石原泉遺跡の尖頭器は筑前地域の宗原タイプの影響を受けたものであり、この時期に位置づけられる。

五期は長野A遺跡、徳永川ノ上遺跡、薬師寺塚原遺跡、大坪遺跡などがある。剥片尖頭器がなく、三稜尖頭器は小型を主体とするようになる。この時期はナイフ形石器も全体に小型となり、素材の剥片も不揃(ふぞろ)いである。このような石器類がナイフ形石器段階の最後の様相となる。

六、七期(細石刃石器群段階)

細石器段階の遺跡は八カ所が確認されている。いずれの遺跡も遺物の出土量が少なく詳しい内容は明らかでない。

六期は平尾台遺跡・下唐原新池遺跡・四日市遺跡では「野岳・休場(のたけ・やすみば)型」と呼ばれる細石刃核が出土している。本地域の多くの遺跡はこの型式の細石刃核であり、細石核段階としては比較的古い時期にあたる。池田池畔遺跡の細石刃核は大分県大野川流域に類例の多い「船野型」であり、石材も流紋岩を素材とする。これは「野岳・休場型」に後続する時期と考えられる。

七期の遺跡は少ない。唯一原池(はらいけ)遺跡がある。この遺跡では舟底形細石刃核が出土している。細石器段階の後半期にあたる時期である。豊前地域ではこの時期の遺跡が極端に少ないことは注意を要する点である。後続する縄文草創期の遺跡も少ない。十双遺跡の槍先形尖頭器は草創期でもやや新しい時期に位置づけられるものである。つまり七期とした後期旧石器時代終末から縄文時代草創期の遺跡がほとんど確認されず、遺跡数が激減している。ナイフ形石器段階は地域性を保っていた豊前地域の集団はこの時期失われたのであろうか。近年、玄界灘沿岸地域では山麓斜面や沖積扇状地などでこの時期の遺跡の発見が相次いでいる。自然環境の変化が著しいこの時期は生活場所を変えたことも考えられる。この地域での当該期遺跡の探索は続けられるべきであり、初期の土器である隆起線文土器や爪形文土器などを含め、今後の調査による発見が期待される。