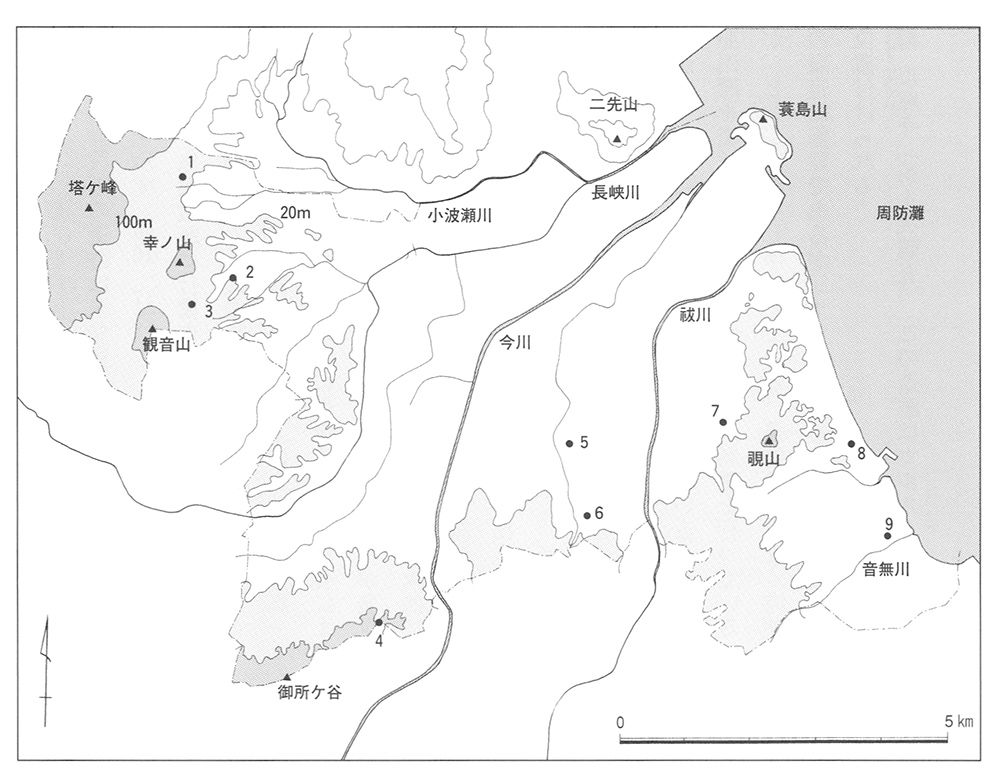

行橋市では旧石器時代の遺跡は図15のように九カ所が確認されている。これらの遺跡の立地は、大きく三地域に区分される。まず市域の中央部、今川と祓川(はらいがわ)に挟まれた丘陵や沖積作用により埋没した段丘地帯である。鬼熊遺跡や柳井田早崎(やないだはやさき)遺跡などがあり、豊津町長養池遺跡や鋤先遺跡も同様の地形に含まれる。次に市域の西側、京都平野を囲む平尾台山塊、御所ケ谷山などの山麓部であり、花崗岩基盤の丘陵や崖錐扇状地などからなる低丘陵上に立地する遺跡である。椿市廃寺・下崎ヒガンデ遺跡・入覚大原(にゅうがくおおばる)遺跡・幸越(さやごし)遺跡などがある。三番目として、市域の東側稲童から築城町に広がる丘陵地域である。稲童石並遺跡や渡築紫遺跡・代(だい)遺跡がある。遺跡が丘陵地帯に多いのは当時の集団が乾いた見晴らしの良い場所を一時的な生活の場所として常に利用したことがわかる。また、河川に沿った低い土地は狩場などの利用が予測される。

もちろん低地内にも遺跡の存在が想定はされるが、周辺の状況が見渡せず、非常時の移動が困難な低地を避ける必要があり、居住地としての利用は少ないと考えられる。なお、こうした低地は、その後の完新世期の浸食、堆積作用で失われ、あるいは深く埋没しているために遺跡が発見されにくい面を持っている。

遺跡が多く発見される丘陵地は当時の生活の一端を示してくれる。市内の遺跡は丘陵の平坦地から日当たりの良い緩斜面にある。遺跡では石器製作を示す石片や石器などが発見されている。狩猟を中心としながらの短期間とはいえ安定した居住地は、やはり丘陵地が主体であったと考えられるのである。

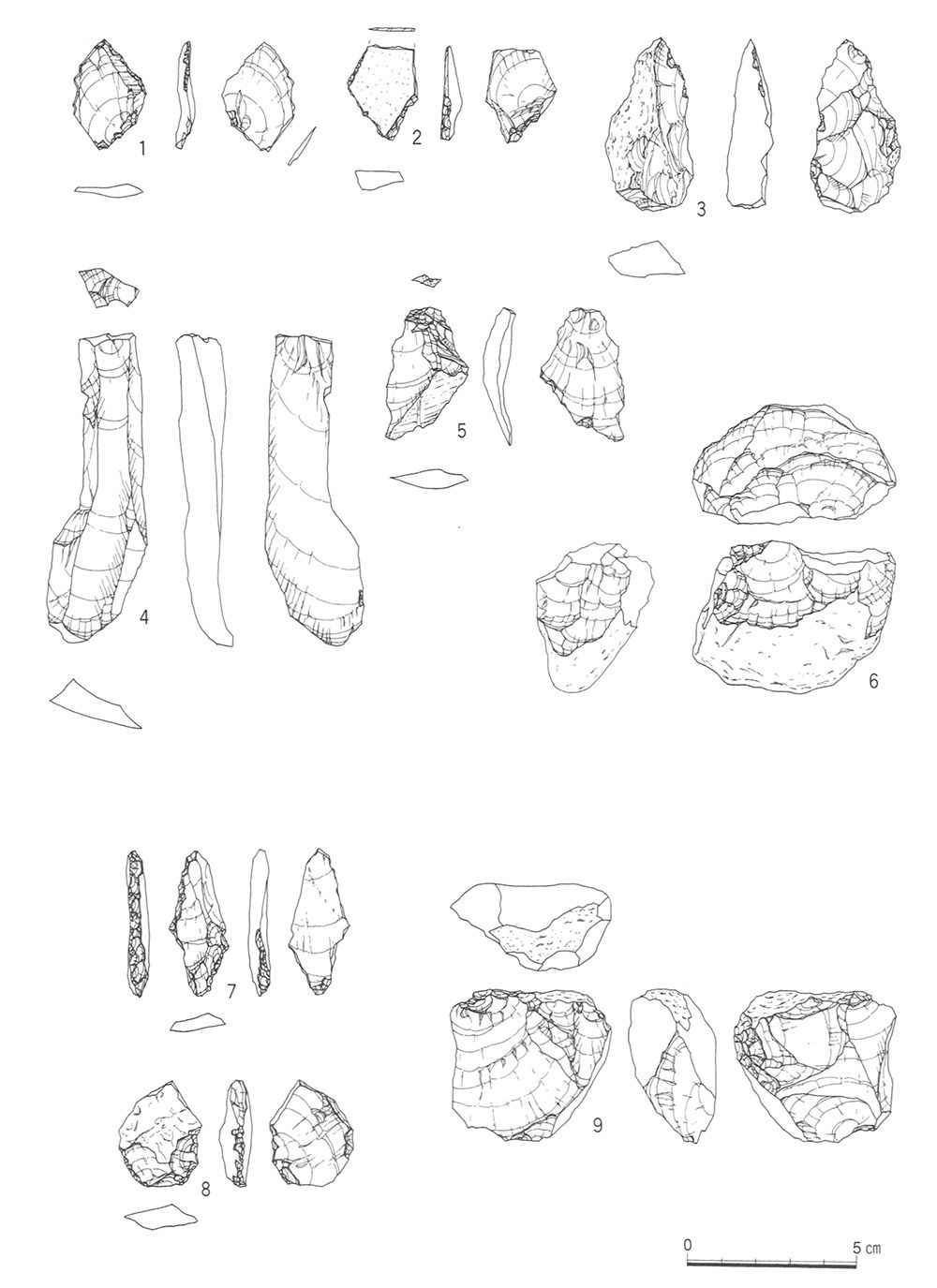

行橋市域で発見された後期旧石器時代の遺跡は、先に一~五期とした台形様石器やナイフ形石器段階に限られ、六、七期とした細石刃石器群段階の遺跡は未発見である。以下では遺跡ごとに概要を示す(図16・17)。

鬼熊(おにくま)遺跡

鬼熊遺跡は行橋市南泉五丁目に所在する。今川と祓川に挟まれた丘陵の先端が沖積地に埋没する付近であり、沖積地内に遺存した微高地上に立地し、標高一八メートルを測る。一九九八年に行橋市教育委員会により発掘調査が行われ、弥生時代~古墳時代の集落が発見された。旧石器時代の石器は竪穴式住居などに二次的に流れ込んだ状態で発見された。旧石器時代本来の生活面や遺構は後世に壊されたものと考えられる。出土した石器にはナイフ形石器、削器(さくき)、石核などがある。何れも良質の珪質石材を用いたものである。ナイフ形石器は縦長(たてなが)剥片の二側縁に背潰(せつぶ)しを施したものである。削器は不定形剥片の長辺にやや急角の刃部を成形している。石核は亜円礫を素材とし分割後端面から剥片剥離を行っているが、ヒンジが発生し中断している。遺物量が少なく時期の限定は困難であるが、ナイフ形石器の特徴から二期に位置付けられる。

椿市廃寺(つばきいちはいじ)(第4次調査)

この遺跡はカルスト台地である平尾台南辺から東へ流れる小波瀬(おばせ)川によって形成された小平野の西奥部に位置する。遺跡は初期寺院であり。これまでに数回の確認調査が行われ、その過程で少量の旧石器資料が出土した。遺跡は山麓の低丘陵上にあり、標高は約二二メートルを測る。石器では腰岳産黒曜石を素材とするナイフ形石器が出土している。四~五期に相当すると考えられる。

下崎(しもさき)ヒガンデ遺跡

椿市廃寺の南東一・八キロメートルの位置にあり、低丘陵の西側端部に立地する。弥生時代の集落遺跡であり、一九九四年に行橋市教育委員会により発掘調査が行われた。旧石器時代の遺構は不明であるが、遊離した一点の旧石器資料が出土した。腰岳産黒曜石を素材とする台形石器が出土している。四~五期に相当すると考えられる。

柳井田早崎遺跡

鬼熊遺跡の北約一キロメートルに位置する。今川と祓川に挟まれた沖積地内にあり、沖積地内に埋没した洪積微高地上に立地する。標高約一三メートルを測る。一九九五年の行橋市教育委員会の発掘調査で少量の旧石器資料が出土した。火山灰分析によると地表下約〇・八メートルに約六三〇〇年前のAh(アカホヤ)火山灰層、約一・三メートルに約二万四〇〇〇年前のAT層の安定した堆積が確認された。今後、周辺で良好な旧石器時代遺跡の発見が期待される。出土したナイフ形石器は姫島産黒曜石を素材とする。四~五期に相当すると考えられる。

稲童石並(いなどういしなみ)遺跡

長井浜に近い標高一二メートルの低丘陵上に立地する。周囲には著名な石並古墳群が展開する。ナイフ形石器は二点あり、何れも姫島産黒曜石を素材としている。また石核・剥片は珪質石材である。時期は明確でないが、三~五期と推定される。

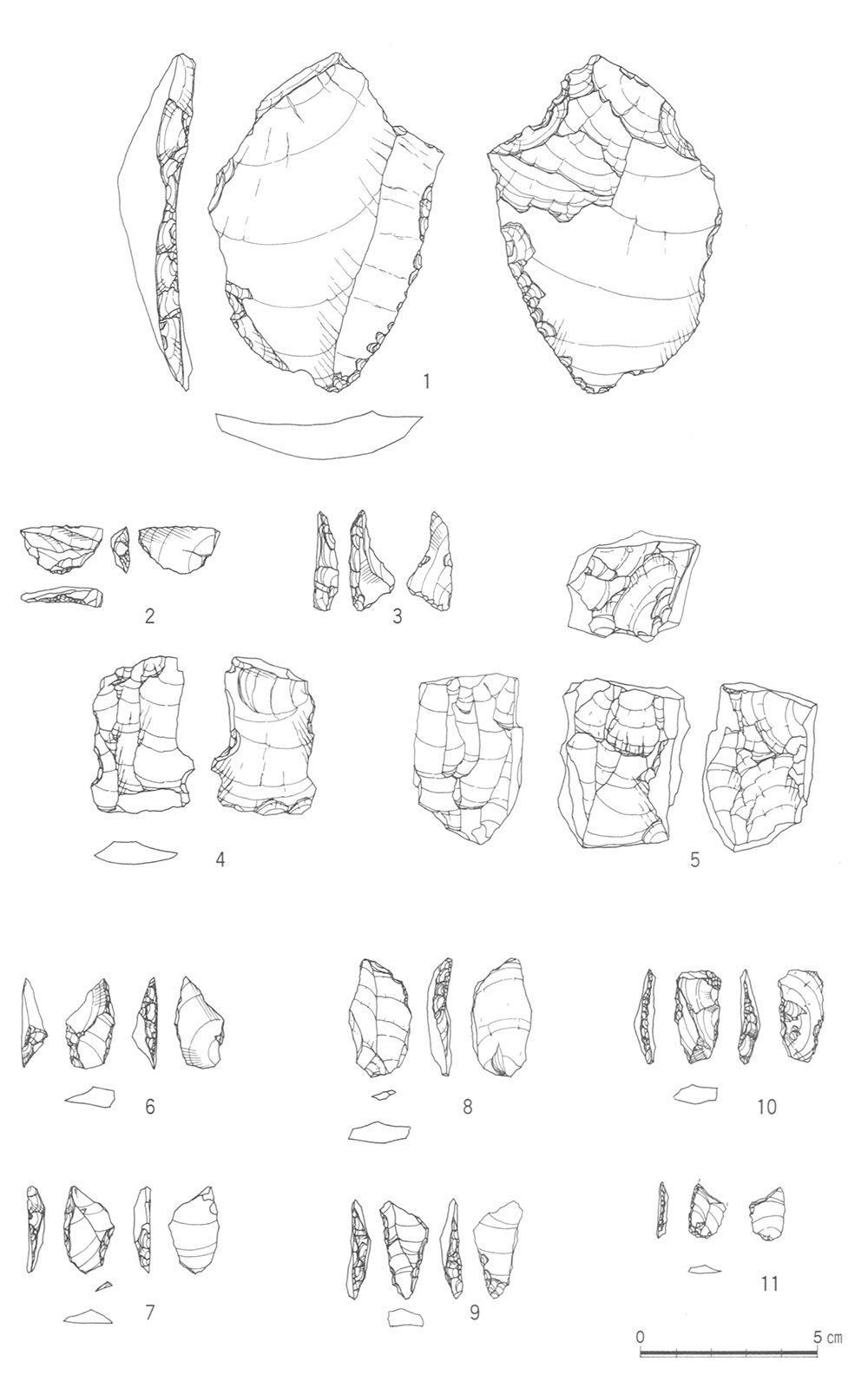

渡築紫遺跡第2次調査(C区)

稲童石並遺跡の南二キロメートルにあり、同じく長井浜に近い標高一二メートルの中位段丘上に立地する。一帯は古墳時代後期の集落や墳墓が展開するが、基盤となる段丘上には厚さ一メートル前後で阿蘇Ⅳ起源の火山灰や薄い風化火山灰層が堆積する。旧石器時代の石器類はこの火山灰層中に集中状態で包含されていた。また後世の遺構内に二次的に混入したものもある。石器には尖頭状石器、台形様石器、削器、剥片、砕片などがある。使用されている石材は水晶、石英、チャート、安山岩、黒曜石などがある。珪質石材が多く、安山岩、黒曜石は少量である。石器類の特徴や剥片剥離状況からみて一期の石器群に含まれる。

幸越遺跡

遺跡は御所ケ谷神籠石のある御所ケ岳から馬ケ岳へ連なる尾根線の鞍部にあたる。標高は九五メートルである。一九九六年に福岡県教育委員会により発掘調査が行われた。遊離した旧石器資料が一点出土した。石器はスクレイパーであり、不定形の大型剥片を素材としたものである。石材は珪質岩を利用している。一点の石器であり、時期は明確でないが三~五期に含まれよう。

入覚大原遺跡C・D地区

椿市廃寺の南西一・五キロメートルの位置にあり、同様の丘陵上に立地する。ナイフ形石器二点が出土している。いずれも小型の切り出し型であり、腰岳産黒曜石を素材としている。石器の特徴から五期に相当すると考えられる。

代遺跡

遺跡は覗山(一二一・七メートル)の西麓の台地上にある。標高は約一五メートルである。二〇〇二年に行橋市教育委員会により発掘調査が行われた。後世の遺構内から一点のナイフ形石器が出土した。本来の包含層は削平により失われていた。時期は三~五期に含まれる。