須玖式土器の影響はその次の段階から現れる。それも急速に、である。須玖式土器の特徴は口縁が鋤先状になる点である。口縁の上端が平らに広く作られ、その断面形状が農具の鋤に似ていることから鋤先状口縁と言われている。この形式名のもとになった春日市須玖遺跡では上端がほとんど水平に保たれるが、京都平野の須玖式土器は少し内側に傾斜している。平坦面の広さは、確実に前段階よりも広がっている。

新しい器種も加わる。甕・壺・高坏の各種に、今までになかった形や大きさや彩色文様が現れる。

特に丹塗磨研と言われる技術を用いた土器は人目をひく。土器の表面に水で溶いた酸化鉄を塗りつけ、その上からヘラで押し付けて磨いた土器は光沢を発し、赤く輝いていたであろう。今は地中に埋もれて風化してしまってわずかな赤味が残るだけだが、作られた当初はもっと彩度の濃い赤色が輝いていたはずである。

主に丹塗磨研の技法が採用された土器は、壺と高坏である。これらはいずれも甕のように煮炊きに使用されるものと違って、食べ物を貯えたり、盛ったりする器種である。実用品ではあるが、その中でも、少しオシャレな感覚が見られる部類の土器である。

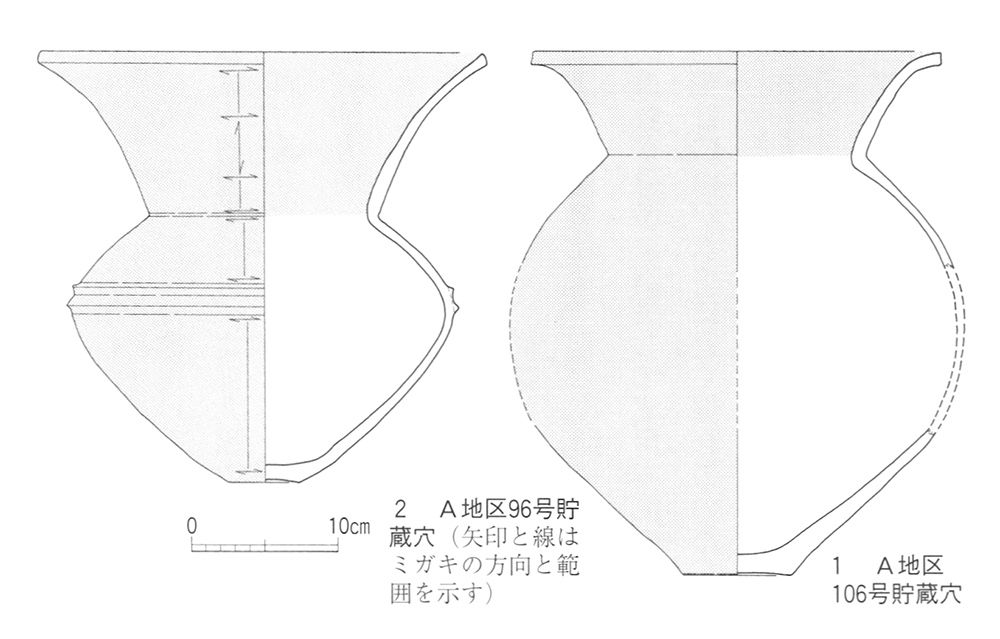

例えば、下稗田遺跡A地区一〇六号貯蔵穴から出土した壺(図29の1)を見ると、必要以上に大きく開いた口をした器型で、その外面全体と内面の頸よりも上の部分、つまり目が届く範囲全体に丹塗磨研の調整を行っている。磨く方向は全部横方向である。おそらく作られたばかりの状態ではミガキの目がきれいに筋となって、装飾効果を高めていたであろう。丹塗りはこの須玖式土器段階以前にもあったが、その丹塗りの下にはヘラあるいは貝殻でつけた幾何学文様があった。その幾何学文様はなくなり、それに変わって研磨の筋と光沢を発する平滑な器面が見られるようになる。

A地区九六号貯蔵穴出土の壺(図29の2)も、同じく丹塗磨研の壺である。一〇六号貯蔵穴の壺よりもさらに口が大きく広がり、胴部の最大径には突帯を二条廻らし、その装飾化はいっそう進む。

須玖式土器と呼ばれる器型は、弥生時代中期前葉から後半までの長い時間幅があり、それを前後二型式に細分化して、早い段階を須玖Ⅰ式、遅い段階を須玖Ⅱ式とするのが一般化している。先にあげた一〇六号貯蔵穴と、九六号貯蔵穴の二つの丹塗磨研壺の違いが、それぞれ須玖Ⅰ式、須玖Ⅱ式に該当する。

須玖Ⅰ式から同Ⅱ式への変化はすべての器種に現れる。甕は底部が上げ底から平底になり、口縁は、く字形から水平に近く倒れ、口唇が長くなる。壺は、先に述べたように口が大きく広がるようになるが、その他にも直口縁のものばかりでなく、鋤先状口縁を持つものも現れる。高坏には鋤先状口縁を持つものばかりでなく、椀状の坏部を持つものが出現し、鋤先状のものも坏部が浅く変化する。こうした各器種における変化は緩やかである。

須玖式土器は北部九州における弥生土器製作技術の中で、その技術水準の高さが群を抜くものである。この須玖式土器文化圏は、それ以前に各地域で独自性が強かった土器文化の様相を一変させ、汎九州的に、斉一性の強い土器文化を生み出した。当然のことながら、この京都平野もその一画に位置付けられる。それだけに、この須玖式土器段階には、北部九州の他地域との交流、とりわけ周防灘方面を除いた陸上でつながる北九州方面・遠賀川流域方面・中津平野方面との相互交渉が盛んになったことをうかがわせる。