先に述べた下崎ヒガンデ遺跡では後期の集落も発掘されるが、この段階の住居タイプは方形で、その両短辺側の隅に高まりがあったり、あるいは三辺に高まりがあったりする。いろいろな形はあるが、この高まりは現代のベッドに似ていることからベッド状遺構と呼ばれている。こうしたベッド状遺構を持つ住居も、中期同様集落の中に分散している。

この時代になると食糧貯蔵用の施設は貯蔵穴から高床式掘立柱建物に変わるが、貯蔵穴と違うのは、住居同様集落内に分散しているところである。このことは食糧のその所有と管理が、集落全体にあった弥生時代中期段階から個々の家を中心とした世帯単位に移っていくことを示している。もっともその変化の背景には家族形態の変化もあったであろう。

掘立柱高床倉庫は長方形に配置された柱穴によって確認される。弥生時代に一般的な高床倉庫は、四本柱の一間×一間、あるいは六本柱の二間×一間程度のものであるが、中には福岡市吉武高木遺跡のように梁(はり)・桁(けた)ともに数間ずつもある大きな高床建物も発掘されている。こうした建物は食糧の貯蔵という機能があるのではなく、「神殿」などと表現される特殊なものと考えられている。

弥生時代後期を代表する集落が代遺跡である。祓川右岸の台地上に立地し、東は標高一二一メートルの覗山につながる西麓緩斜面にある。圃場整備事業のため土地が削られる部分の発掘調査となっているため遺跡の一部にしか調査が及んでいない。しかしその部分だけを見ても、本来の遺跡はもっと広がって、弥生時代後期の大きな集落になることが簡単に想像できる。

代遺跡は三次にわたって調査されている。谷を挟んで東西のブロックに分かれ、西側はⅡ地区、東側はⅠ地区とⅢ地区である。

Ⅱ地区からは弥生時代の遺構はほとんど出ておらず、弥生時代前期にあたる貯蔵穴二基と円形竪穴住居数棟である。両者の間隔は一〇〇メートルほど離れ、その間に同時代の遺構がないので、それぞれ別単位で営んだものかもしれない。

弥生時代後期の遺構はⅢ地区に集中する。この地区では後期に属する住居跡が全部で十数軒発掘されているが、圃場整備で土地が削られる部分だけの調査であったため、まだ掘られていない部分にも住居が存在することが考えられる。住居のタイプはいずれも全体が長方形をしていて、側辺にベッド状遺構を付設する弥生時代後期の典型的な形状をしている。

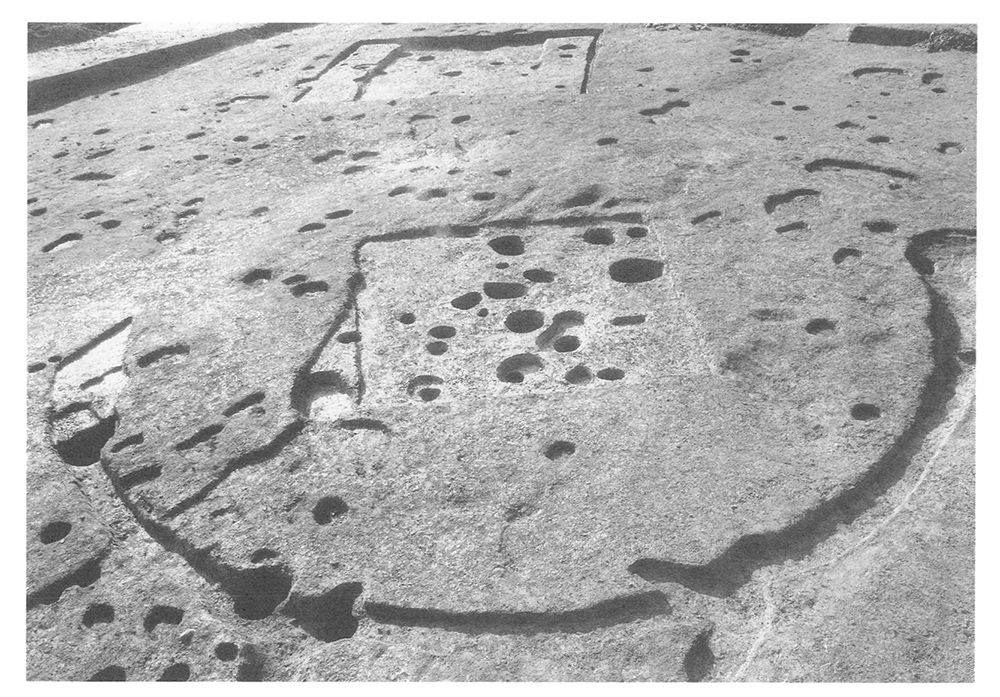

この遺跡には直径一五メートル前後で、幅二〇~三〇センチメートル程度の円形に巡る溝が全部で一三カ所ほど見受けられる。ほとんど一周するものもあれば、不完全に終わって円弧だけを描くものもある。溝が巡るだけのものが多いが、その中には円の中央に竪穴式住居を築くものがある(写真26)。そのことからこのように周回する溝はもともと住居の周りを囲んで、排水の役割を果たしていたと考えて間違いないだろう。溝だけが残って、中の住居が見当たらない例は、その後の耕作などで上面が削られ住居部分だけがなくなり、深かった溝はその底が残ったためである。竪穴住居の周囲にこのような排水溝を巡らす例は類例も増加してきたが、この代遺跡Ⅲ地区ほどほとんどの住居の周囲に溝を廻らす構造がわかる例は少ない。このムラの人たちが好んでこうした作り方をしていたためであろう。

京都平野から南東に下った築上郡大平村唐原遺跡群では、大規模な圃場整備事業によって、弥生時代後期の環濠が発見されている。平成元年以来断片的に行われた調査をつなぎ合わせていくと、少なくとも北側には三重の溝が巡り、それが全周する可能性もある。全容がわかるいちばん内側のA環濠でも東西約五〇〇メートル、南北約三〇〇メートルの範囲があると予想される巨大環濠集落であることが判明した。

京都平野ではまだこのような規模の環濠集落は発見されていないが、古墳時代前期に大古墳が築かれる前段にあって、有力な集団・集落が発生していることは容易に予想されることから、今後の調査によって大規模環濠集落が発見される可能性は高い。