弥生時代には住居跡や墓を含めた集落の諸要素が大きく変化し、金属製品や新しい石器、土器が現れる。特に初期の金属製品は北部九州に特徴的な出土遺物であり、いくつかの代表的な例を見てみよう。

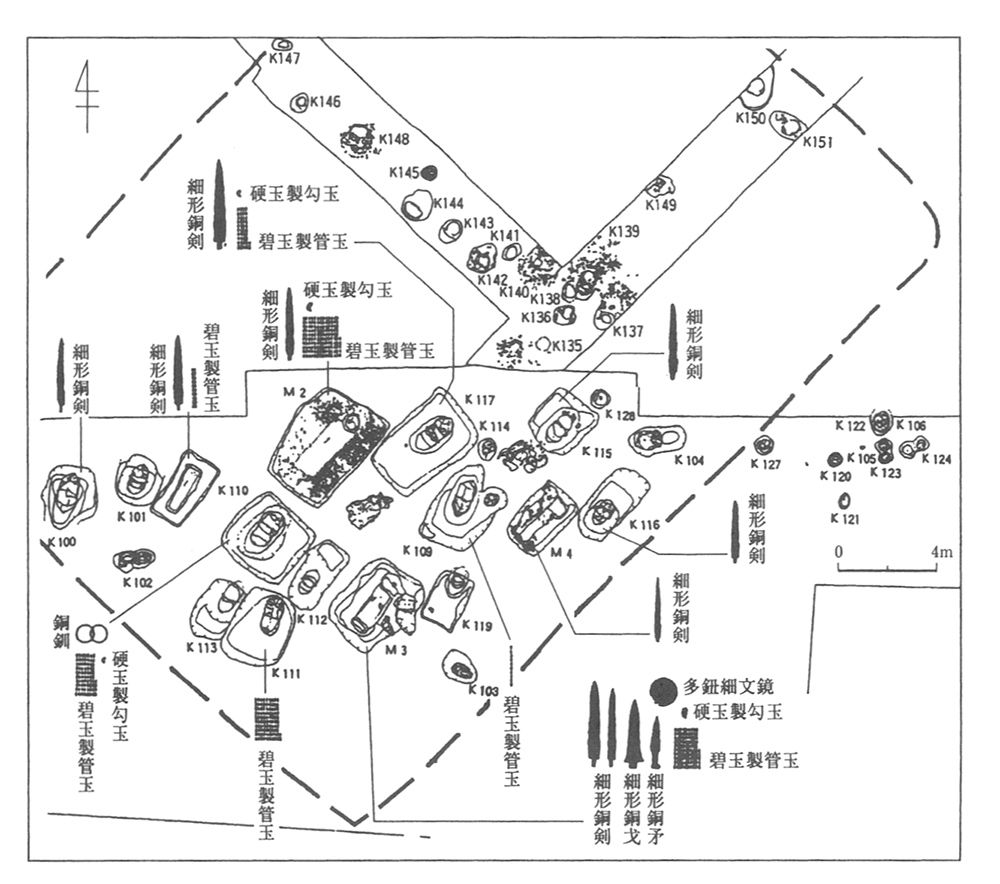

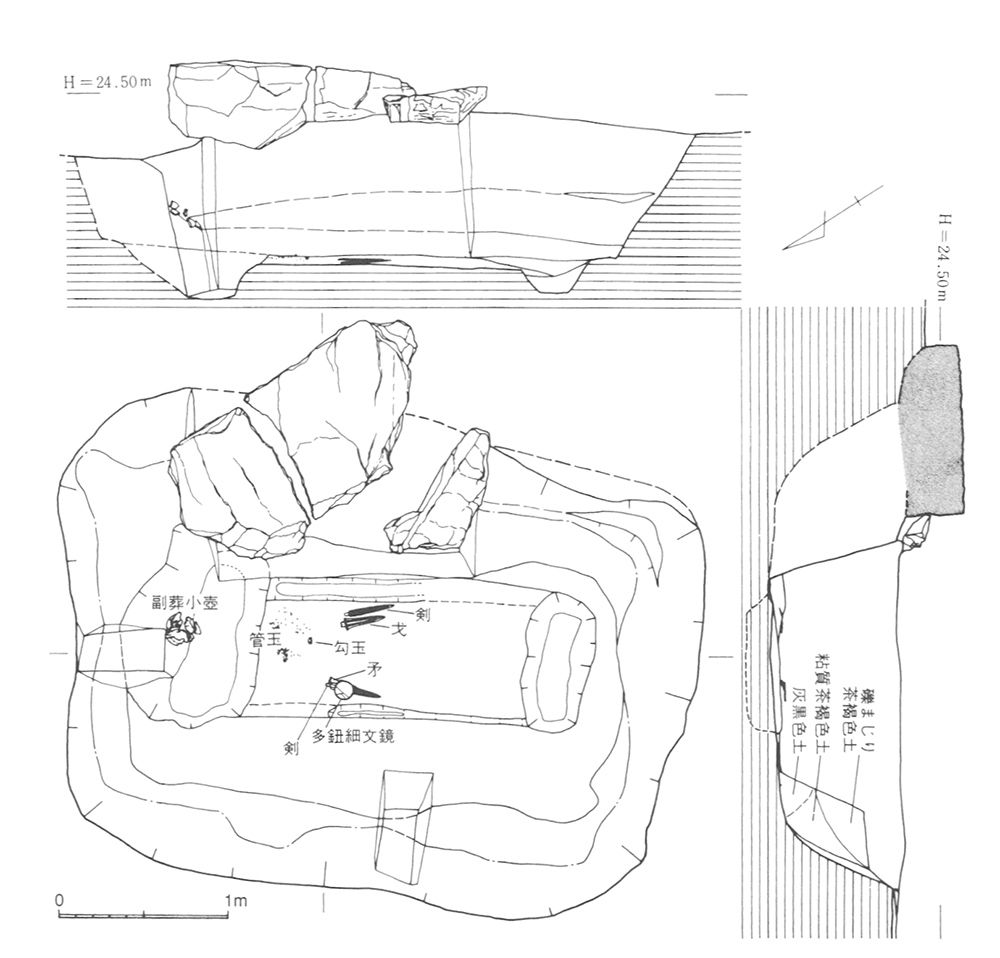

昭和六〇年(一九八五)三月、福岡市吉武高木遺跡の調査内容が公表され、新聞各紙の一面に「早良(さわら)王墓」の文字が踊った。圃場整備事業に先だって発掘調査された同遺跡で弥生時代前期末~中期前半に属する土壙墓(どこうぼ)から朝鮮半島製の多鈕細文鏡(たちゅうさいもんきょう)や銅剣・銅矛(どうほこ)・銅戈(どうか)を始めとする豊富な副葬品が発見されたのである。この時は二〇×二〇メートルほどの範囲内で成人用の木棺墓四基、甕棺墓一六基、そして小児甕棺墓一八基が調査された。このうち、三号木棺墓からは多鈕細文鏡一面、銅剣二口、銅矛一口、銅戈一口、翡翠製勾玉(ひすいせいまがたま)や多量の碧玉製管玉(へきぎょくせいくだたま)が出土し、「早良王墓」と呼ばれた。これ以外のすべての木棺墓と八基の甕棺墓からもそれぞれ武器形青銅器や玉類が出土するが、内容的には銅剣一口+玉類という組み合わせが基本で、銅剣を銅釧(どうくしろ)に代えた女性と考えられるもの、玉類だけのものもある(図18・37)。その後の確認調査からこれらは一辺長三三メートルほどの正方形に近い形の、古墳のような墳丘墓であったと推測されている(福岡市教育委員会「吉武遺跡群Ⅹ・Ⅺ」『福岡市文化財調査報告書』第五八〇・六〇〇集、一九九八・九九)。また、同市板付田端(たばた)遺跡は大正五年(一九一六)に発見されたもので詳細は不明であるが、三メートルほどの高さの円墳状隆起から甕棺が六基出土し、銅剣・銅矛各三点が採集されたという(中山平次郎「銅鉾銅剣の新資料」『考古学雑誌』七-七、一九一七)。

古賀市では鹿部(ししぶ)出土の細形銅剣・細形銅戈各一口が古くから著名であったが、近年、弥生時代前期末~中期前半に属する成人用五基、小児用二基の甕棺墓からなる馬渡(まわたり)・束ケ浦(そくがうら)遺跡が発見されて注目を集めた。大きく破壊されていたが、かろうじて残された二号甕棺底面から銅剣二口・銅矛一口・銅戈一口、三号甕館からは銅釧五点・勾玉一点・管玉三〇点が出土したのである。通常みられる一棺一口の基本的原則を大きく踏み外した内容で、この地域に相当有力な首長が存在した証である。

佐賀県唐津市宇木汲田(うきくんでん)遺跡は一二九基の甕棺からなり、その形成された年代も長期にわたるが、ほとんどが前期~中期に属する。全体では多鈕細文鏡一面、銅剣七口、銅矛三口、銅戈二口、銅釧、玉類が出土し、銅鏡と銅剣一口が同一の甕棺にあるほかはいずれの武器形青銅器も一口ずつが分散して副葬されており、銅釧も武器との組み合わせはない。その位置も一見ランダムである。ここでは吉武高木遺跡のような副葬品の集中は見られず、何ら副葬品を有さない甕棺墓も含めて混在するといった状況である。しかし、全体を見れば一二九基の中の四八基に何らかの副葬品が発見されていて、首長を含む集団の墓地には違いない。また、この遺跡では何も副葬されない成人棺がある一方で、小児用甕棺に玉類を副葬する例がある(唐津湾周辺遺跡調査委員会『末盧国』一九八二)。

このように前期末~中期前半の頃には朝鮮半島製青銅器や玉類が重視されていた。初期の武器形青銅器に限れば銅矛は玄界灘沿岸地域に、銅戈は岡山県の一例を除いて北部九州に出土が限られる。そして銅剣は玄界灘及びその周縁地域に全体の八割が集中するものの、島根・岡山・高知県のラインまで少量ながら分布しており、それらに序列があったことが指摘されている(下條信行「弥生時代における青銅器の舶載」『稲と青銅と鉄』一九八五)。ちなみにこの頃の甕棺に付けられた金海式という名称はこの形の土器が朝鮮半島南部の金海で発見されたことによるが、その本貫地は北部九州である。

朝鮮半島に由来する遺物にはそのほかに銅鉇(どうやりがんな)・小型銅鏡・小銅鐸などがある。銅鉇は北部九州、中でも佐賀平野や小郡市付近に集中出土するが、大分市下郡(しもごおり)遺跡・熊本市神水(くわみず)遺跡などの遠隔地にも存在し、九州で十数例が報告されている。しかし近年、添田町庄原(しょうばる)遺跡や和歌山県御坊市で鋳型が出土したことから、出土例以上に広範に使用されていたことが推測される(片岡宏二「青銅製鉇考」『弥生時代渡来人と土器・青銅器』一九九九)。

小型銅鏡は国内でも弥生時代後期に盛んに制作されるが、その直接のモデルとなったのは韓国魚隠洞(ぎょいんどう)で発見された前漢鏡を模倣した銅鏡といわれる。この初期の韓国製品が佐賀県東背振村二塚山遺跡の甕棺墓や大分県竹田市石井入口遺跡の住居跡などから出土している(小田富士雄「日・韓地域出土の同笵小銅鏡」『古文化談叢』第九集、一九八二)。我が国で制作された弥生時代小型仿製鏡(ぼうせいきょう)は二百面ほどが北部九州を中心として出土し、その鋳型も奴国の都と目される春日市須玖岡本(すぐおかもと)遺跡周辺や夜須町ヒルハタ遺跡、田主丸町寺徳(じとく)古墳周辺などの後述する甕棺文化圏内で発見されている。ただ、関西地方には北部九州に存在しない文様の一群があって鋳型も出土している。それらは彼地で独自に制作された別系統の鏡と考えられている(高倉洋彰「弥生時代小型仿製鏡について(承前)」『考古学雑誌』七〇-三、一九八五)。

小銅鐸は本来は馬具の一種(馬鐸)であったのが独立的に使用されるようになったもので、現在のところ半島からの移入品としては大分県宇佐市別府(びゅう)遺跡出土例が唯一であるが、それを模倣した製品や鋳型が春日市須玖岡本遺跡周辺で出土している(小田富士雄「宇佐市別府出土小銅鐸の復元」『古文化談叢』第八集、一九八一)。さらには福田型と呼ばれる銅鐸の鋳型も同地域や福岡市赤穂浦(あこうのうら)遺跡・佐賀県鳥栖市安永田(やすながた)遺跡から出土した。福田型銅鐸とは横帯文と呼ばれる横方向の文様が特徴的なもので、上部に人の目鼻を表したものもある(邪視(じゃし)文鐸)。この一群は関西地方を中心とする銅鐸文化圏の西端、中国地方にのみ存在し、古くから特異性が注目されていたが、鋳型が北部九州から出土し、ついに佐賀県神埼町吉野ケ里遺跡で製品が発見されたことは耳目に新しい。銅鐸文化圏と呼ばれて久しい近畿地方とは別に、北部九州にも一定量の小銅鐸が持ち込まれ、独自な展開を見せていた。