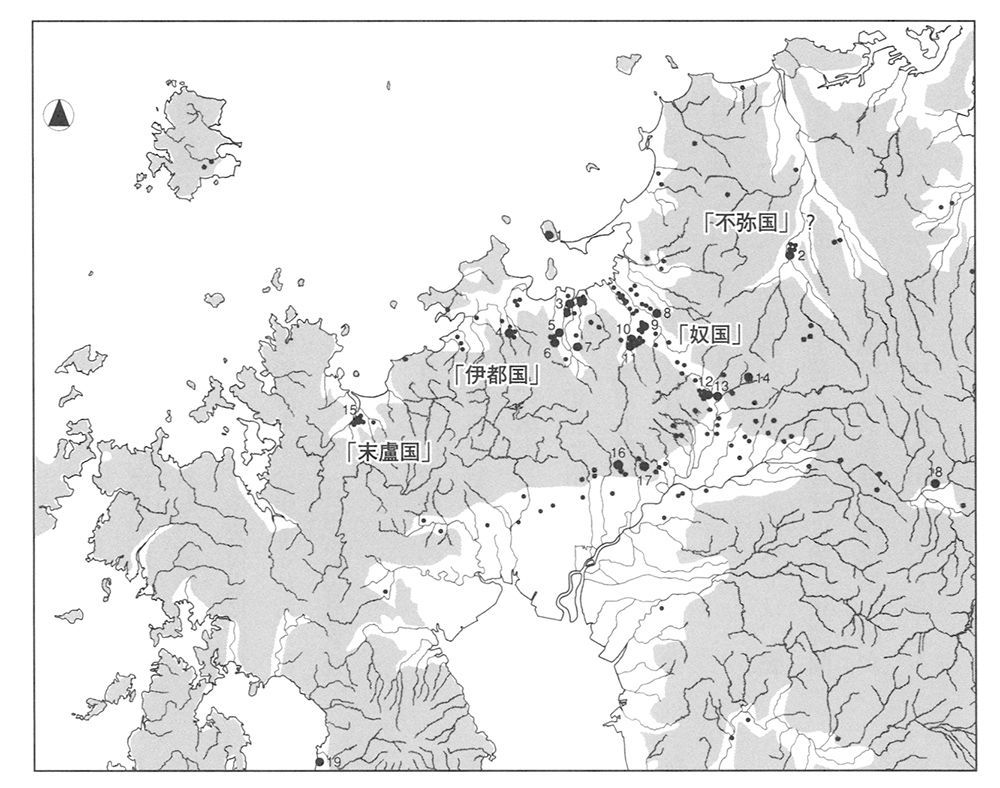

図40 弥生時代中期後半の甕棺墓出土遺跡分布図

1:志賀島,2:立岩遺跡,3:有田遺跡,4:三雲遺跡,5:吉武樋渡遺跡,6:吉武高木遺跡,7:東入部遺跡,8:上月隈遺跡,9:須玖岡本遺跡,10:寺田池北遺跡,11:門田遺跡,12:隈・西小田遺跡,13:東小田峯遺跡,14:三並ヒエデ遺跡,15:田島遺跡,16:二塚山遺跡,17:六の幡遺跡,18:吹上遺跡,19:富の原遺跡

そして、先に紹介した古賀市馬渡・束ケ浦遺跡などのように、基本的分布圏外で発見される成人用甕棺からはしばしば青銅器などの宝器が出土する。

飯塚市立岩堀田(たていわほった)遺跡では一〇号甕棺から前漢鏡六面のほか、中細形銅矛一口、鉄剣一口、鉄鉇一点、砥石(といし)が出土し、ほかの甕棺からも前漢鏡や鉄製品、貝輪、ガラス製品などが出土していて、現段階では三雲南小路・須玖岡本遺跡に次ぐ豊かな副葬品を持つ有力集団の墓所である(飯塚市教育委員会『立岩遺跡』一九七七)。この遺跡周辺には数カ所の墓地群が知られるが、中期後半に限れば副葬品を持つものは堀田遺跡を除いては貝輪と鉄製品を出土する夫婦岩遺跡だけであるといい、副葬品を伴わないその他の墓群を合わせて三段階の階層が窺えるという(嶋田光一「飯塚市立岩遺跡周辺」『奴国王の出現と北部九州のクニグニ』一九九八)。加えて、甕棺の一部は筑紫野市付近から持ち込まれたと想定されている(井上裕弘「甕棺制作技術と工人集団」『論集日本原史』一九八五/橋口達也「甕棺―制作技術を中心としてみた諸問題」『考古学研究』四〇―三、一九九三)。

日田市吹上(ふきあげ)遺跡では甕棺墓八基・木棺墓三基が一〇×一五メートルほどの狭い範囲で検出された。その中、周縁に位置する四号甕棺墓から銅戈一口、鉄剣一口のほか貝輪一五点、翡翠勾玉一点と四八〇個以上のガラス玉が、八号甕棺からは銅戈一口、五号甕棺からは翡翠製勾玉一点と貝輪一七点、一号木棺墓から銅剣一口がそれぞれ出土した。調査地周辺の詳細な様子が不明であるが、遺構の配置状況は奴国などで見られる墳丘墓の存在を思わせるものである。調査地がその外縁に位置することを考慮するなら、中央付近には更なる副葬品―銅鏡―を持つ埋葬部も十分想定される。日田盆地の中期後半の有力首長墓である(日田市教育委員会『吹上遺跡 六次調査の概要』一九九五)。

また、長崎県大村市富の原(とみのはる)遺跡では数箇所の墓域が発見・調査され、中期末~後期初頭の大型甕棺墓から鉄戈三口、鉄剣一口がそれぞれ個別に出土した。ここでも地元で使用される土器とともに、北部九州須玖式の土器が多く出土し、甕棺を黒く塗る風習も甕棺文化圏から受け入れているという(大村市教育委員会「富の原」『大村市文化財調査報告書』第一二集、一九八七)。

このように、成人用甕棺墓の本来的分布圏外では、甕棺と青銅器・鉄製品などの宝器との組合せに強い相関関係が認められる。これらの遺跡は玄界灘沿岸地域の国が勢力圏を拡大してゆく過程の中で産み出されたと考えるのが妥当であろう。