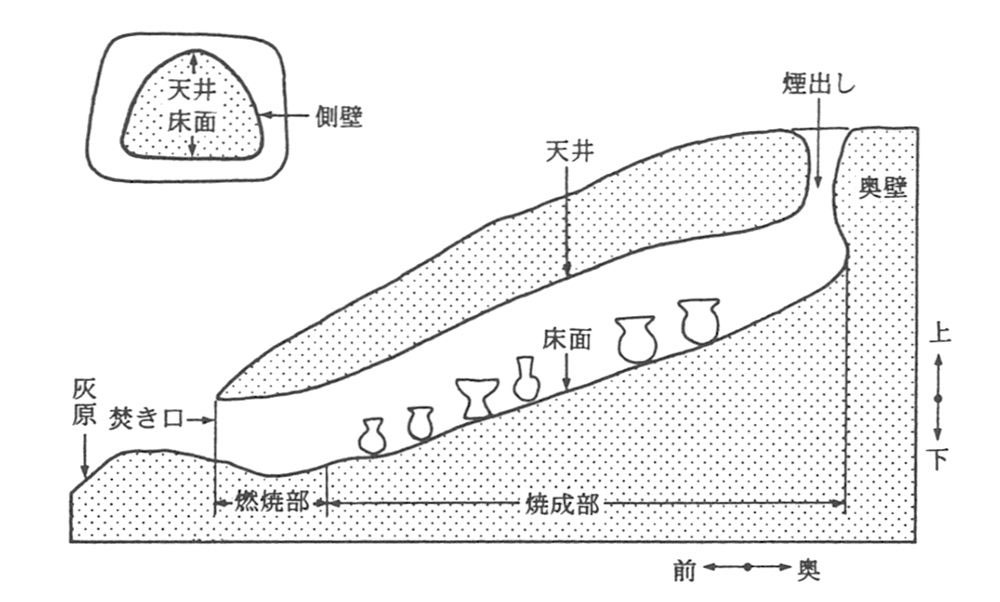

五世紀の技術革新は、庶民の日常必需品にもみられる。これまで弥生土器や士師(はじ)器は、地面に穴を掘った窯で、六〇〇~八〇〇度前後の温度で酸化炎(さんかえん)焼成によるものである。五世紀前半頃には丘陵の傾斜面を利用して「登(のぼ)り窯」あるいは「窖(あな)窯」と呼ばれるトンネル状にくりぬく方法(地下式)や、地表から掘り下げて、竹で天井の芯(しん)をつくり、すさ(亀裂を防ぐための繊維質で、一般的には藁(わら)を使う)入り粘土で天井を築く方法(半地下式)で窯をつくる。窯の規模は全長一〇メートル前後、幅二~三メートル、高さ一・五メートル程度、傾斜角度一五度くらいである。谷に面して、下から吹き上げる自然谷風を利用して燃焼させる。

窯は、燃料用の薪・粘土・湧水の三要素が容易に得られる場所を特に選んでいる。登り窯は燃焼作業の酸化炎焼成によって一一〇〇度以上の高温に達する。最終段階で大量の燃料を一度に入れて焚(た)き囗を閉じ、窯内を還元(かんげん)状態にすることで青灰色になる。

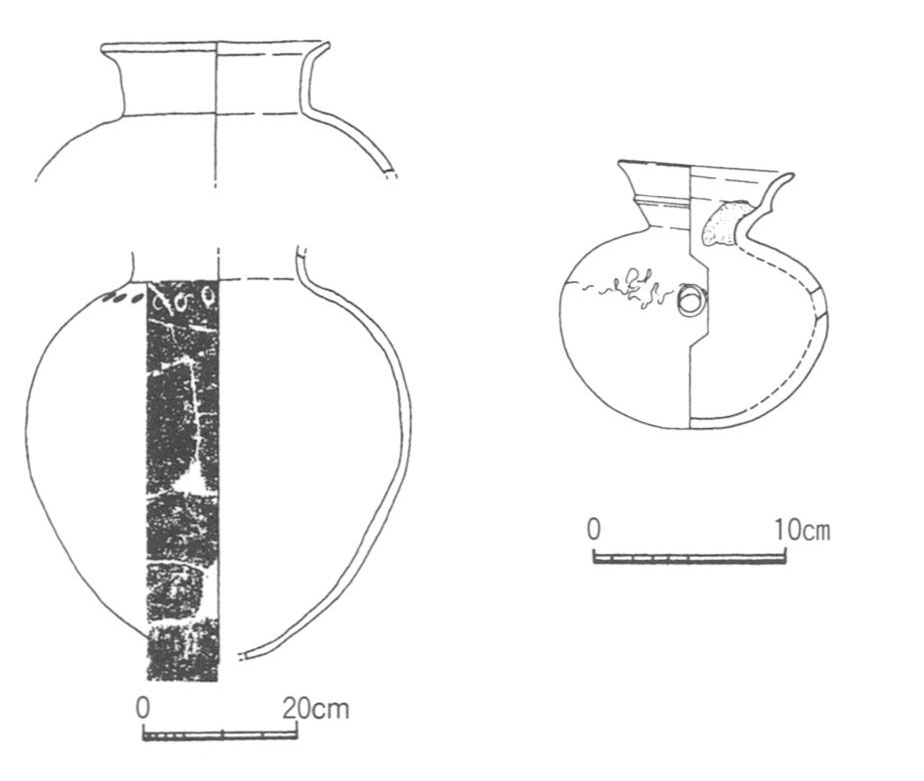

須恵器は五世紀前半頃に朝鮮半島や伽耶の陶質土器が我が国に大量に流入し、それを契機として須恵器がつくられるようになった。日本でつくられはじめた定型化(倭風化)する前の須恵器を初期須恵器と呼ぶ。

把手付鉢や高坏形器台・𤭯(はそう)・壺・甕などがあるが、なかでも蓋坏が盛行する特徴は朝鮮半島にはみられず、同時期の土師器の形やつくりをもつ須恵器などもみられ、急速に日本独自の形をとり定型化する。

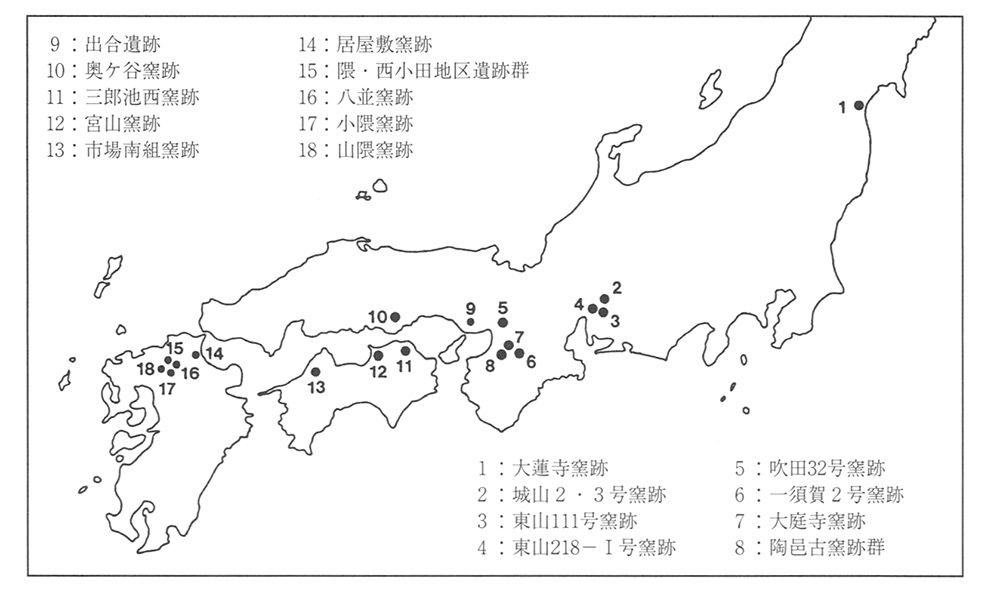

初期須恵器窯は、東北の大蓮寺(だいれんじ)窯跡から大阪陶邑(すえむら)窯跡、九州の朝倉窯跡群、豊前の居屋敷(いやしき)窯跡など全国に展開し、しかもそれぞれがほかの窯跡とは異なった文様・形の須恵器を焼いている。半島各地から渡来した須恵器工人たちが、それぞれの故地の陶質土器をつくろうとし、それぞれ独自に開窯したため多様な初期須恵器が生産されたものと思われる。その後須恵器工人たちの情報交換やヤマト政権の統制のもとに定型化した須恵器が全国で生産されるようになった。

この居屋敷窯跡(京都郡豊津町徳永)もまた豊前の有力首長層によって招かれた半島からの渡来系工人によって開窯された初期須恵器窯跡と考えられる。