北部九州では七世紀前半~中頃までに、群集墓や横穴墓群の造営が急速に衰退していく。そして七世紀末頃までは新しく造営をせずに、それまでに造営した古墳や横穴墓に追葬する。京都平野でも大半の群集墳や古墳群の造営は、七世紀初頭頃に衰退し始め、七世紀前半の古墳の造営は、願光寺裏山古墳や古寺ノ上古墳など単独の首長墓に限られるようになる。こうした状況は、北部九州だけではなく、畿内も同様で、古墳を造営できる人たちが著しく制限されたことを示している。

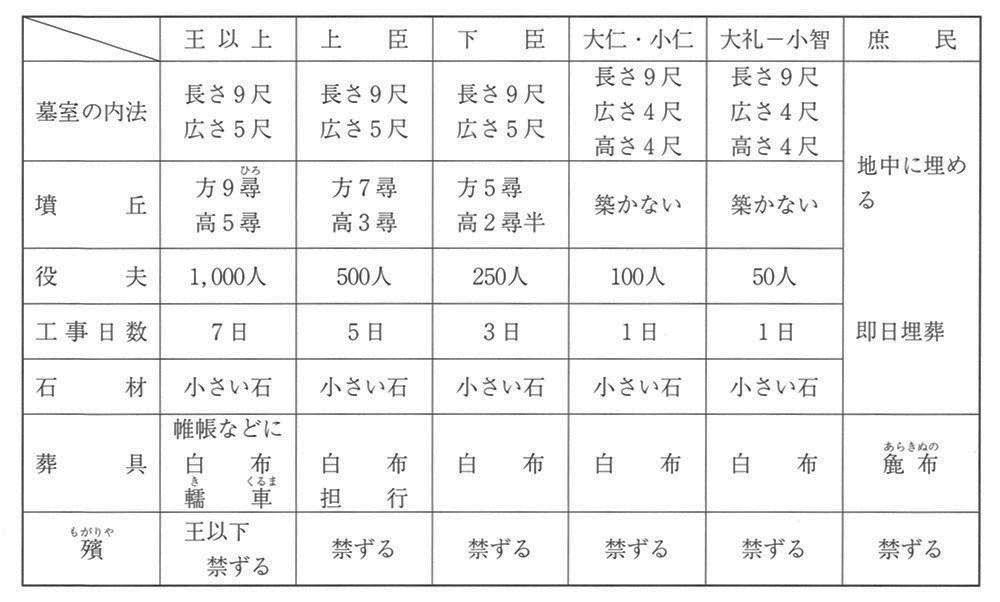

大化二年(六四六)三月二二日に詔(いわゆる大化の“薄葬令(はくそうれい)”)が発布された。その内容は、王、貴族から庶民に至るまでの造墓、葬礼、葬具などについて律令的支配の観点から規制したものである。

墓の規模は、これまでの古墳と比べてかなり縮小され、簡素化されたものとなっている。その意図するところは天皇の地位を絶対化し、諸豪族を秩序化して厳しく規制しようとするものであった。この大化の薄葬制は、中国、唐の葬制に学んでおり、公地公民制採用をめざした結果、有力豪族の私葬が不可能となり、政府の手で公民を動員する葬送方式であることを定めた「公葬制」というべきものと考えられている。