天平一二年(七四〇)九月三日、時の大宰少弐藤原広嗣は筑紫で挙兵する。彼は天平四年(七三二)西海道節度使であった藤原宇合の子であった。当時は、藤原不比等の四子があいついで病死し、橘諸兄へ政権が移った時で、藤原広嗣本人も中央政界から遠ざけられた一人であった。その鬱積した不満を橘諸兄政権の中核であった右衛士督下道朝臣真備と僧正玄昉を除いてほしいという趣旨の上表文に述べたあとでの挙動であった。

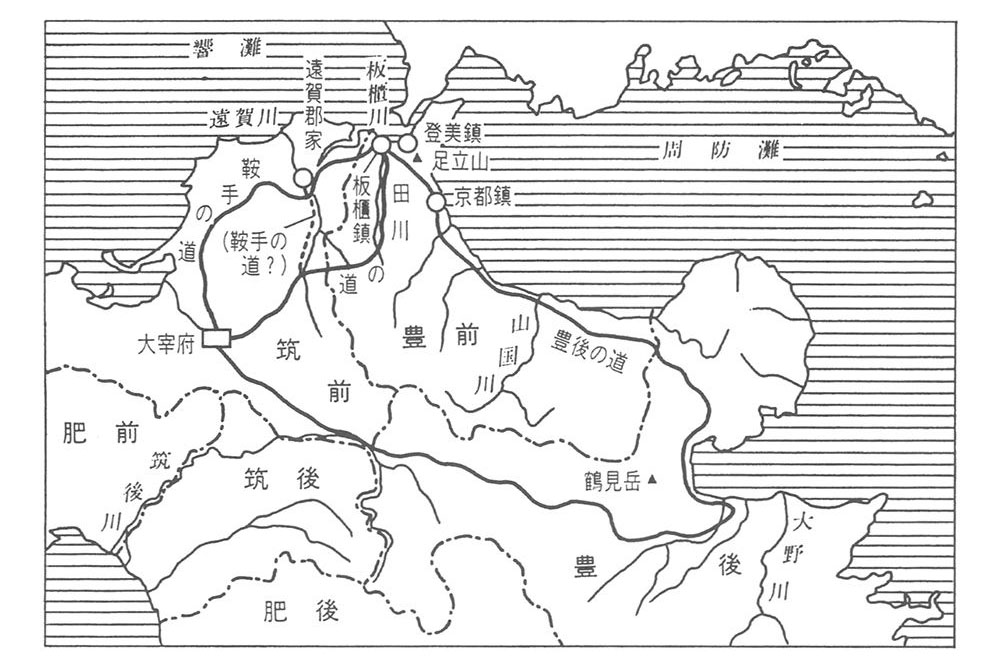

広嗣は軍を三つにわけ、豊前国の登美・板櫃・京都の三鎮をめざした。広嗣の軍は途中筑前国遠賀郡家で軍営をはり、筑前国内の軍団兵士を徴発しながら進んでいった。広嗣本人は大隅・薩摩の隼人や、筑前・豊後などの国軍計五〇〇〇人あまりを率いて鞍手の道(福岡県鞍手郡)を通り、彼の弟綱手は筑後・肥前などの国軍計五〇〇〇人あまりを率いて豊後国より、多胡古麻呂はその兵数は不明であるが田河の道(福岡県田川郡)を通り豊前国板櫃川へと集結する予定であった。

これに対して、中央政府は全国的に動員をかけ、東海・東山・山陰・山陽・南海道の軍士一万七〇〇〇人が動員、派遣された。大将軍には大野東人、副将軍に紀朝臣飯麻呂を、ほかに軍監・軍曹各四人を任命し、勅使も派遣する。関門海峡を渡った中央政府軍は三鎮(登美・板櫃・京都)攻略に成功し、軍営を板櫃鎮(現福岡県北九州市小倉北区)に進めた。広嗣軍は離反工作もてつだって大損害を被ることになる。動揺した豊前国の郡司級豪族は次々と中央政府軍に投降した。広嗣側はその後態勢を立て直し雌雄を決めるべく板櫃川の西岸に進出し、東岸に布陣した中央政府軍と対峙(たいじ)した。このとき広嗣軍は一万騎、佐伯常人・安部虫麻呂の率いる中央政府軍は六千余人であったといわれる。佐伯常人らは、まず広嗣が隼人を率いて川を渡ろうとするのを「弩」(大弓)を発してとどめ、自軍の隼人に対岸の同族に中央政府軍への帰順をすすめさせる。そして、佐伯常人は軍衆の前で広嗣との応酬で論破する。それをきっかけに広嗣軍の隼人が三人、川を渡って投降したのをはじめに、隼人二〇人、衆一〇騎と帰順し、広嗣軍は総崩れとなる。

戦線から離脱した広嗣は弟の綱手とともに肥前国に逃亡路をとり、天平一二年一〇月末頃肥前国松浦郡値嘉嶋(五島列島)まで敗走する。そこから船で朝鮮半島へ渡ろうとするが、四日を費やして耽羅島(済州島)に達しながら、逆風にあい、等保知駕嶋・色都島(五島列島福江島)までおしもどされ、同年一一月三日、進士安部朝臣黒麿によって従者とともに捕らえられることになる。広嗣・綱手は当地で斬殺、管成以下、従者、僧二人のほかに三田兄人ら二十余人も大宰府にひかれていった。乱後の天平一四年(七四二)から天平一七年(七四五)にかけて大宰府は停止され軍事的色彩の強い「筑紫鎮西府」が設置され、警戒体制がとり続けられることになる。