天平一二年九月三日、時の大宰少弐藤原広嗣は筑紫で挙兵する。挙兵に先き立ち広嗣は右衛士督下道朝臣真備と僧正玄昉を除いてほしいという趣旨の上表文を述べていることから1、乱をひきおこした目的としては広嗣の個人的な目的が考えられる。天平九年(七三七)は、藤原不比等の四子があいついで病死し、橘諸兄へ政権が移った時で、藤原広嗣本人も中央政界から遠ざけられた一人であった。このことから、広嗣の乱は官人貴族層内部の政権をめぐる抗争の一形態と理解することができる。しかし、天平一三年(七四一)正月における広嗣の与党で処分された者2は、死罪二六人・没官五人・流罪四七人・徒罪三二人・杖罪一七七人にも達した。このなかには西海道で広嗣と行動をともにした一党が含まれているかもしれないが、従四位下中臣名代・外従五位下塩屋吉麻呂・大養徳小東人などが含まれ、その大部分は在京の与党と考えられる。京内貴族層内部に広嗣の支持者がいたことがわかる。

さらに、広嗣が動員した兵力の性質からもこの乱が個人的謀反にとどまらないことを示唆している。律令軍団制は天平一一年(七三九)五月に停廃3されたが、これは全国的な停廃ではなく、大宰府管内をはじめ辺境地域は依然として存続した。広嗣軍はまさに例外的に残された律令軍団であった。これに反し、中央政府軍は軍団制廃止後の動員によるものである。しかし、『続日本紀』によると「大将軍-副将軍-軍監-軍曹-兵」といった編成を組んでいる4。こうした軍事編成は『軍防令・将師出征条』の組織と一致することから、中央政府軍は私兵のごときものでないことがわかり、中央政府軍は律令的権威のもとで構成された公式兵であった。広嗣が天平一二年(七四〇)八月二九日に上表、九月三日に挙兵、しかも同日に政府軍の編成を行っていることから、天平一一年五月の兵士停廃は広嗣に油断させ、乱を起こさせるための中央政府による徴発ととらえることも可能になってくる5。

ところで、広嗣は約一万余人もの兵を動員しているが、これは彼が大宰少弐としての地位をうまく利用したことにほかならない。ただし、この動員の影には律令支配機構に付着し、自己の地方支配を強化しようとする在地豪族の動きがあった。

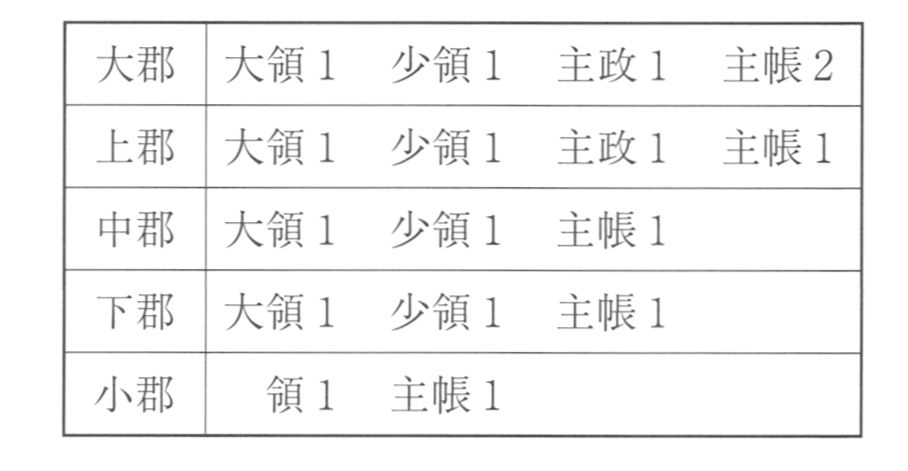

「詔曰、諸国郡司、徒多二員数一、無レ益二任用一、侵二損百姓一、為レ蠹実深。仍省二旧員一改定。大郡、大領・少領・主政各一人、主帳二人。上郡、大領・少領・主政・主帳各一人。中郡、大領・少領・主帳各一人。下郡亦同。小郡、領・主帳各一人」(『続日本紀』天平一一年五月二十三日条)

「詔して曰はく『諸国の郡司は徒に員数多くして、任用に益無く、百姓を侵し損ひて蠹(と)あること実に深し。仍て旧の員を省きて改め定む。大郡には大領・少領・主政各一人、主帳二人。上郡には大領・少領・主政・主帳各一人。中郡には大領・少領・主帳各一人。下郡も亦同じ。小郡には領・主帳各一人』とのたまふ」

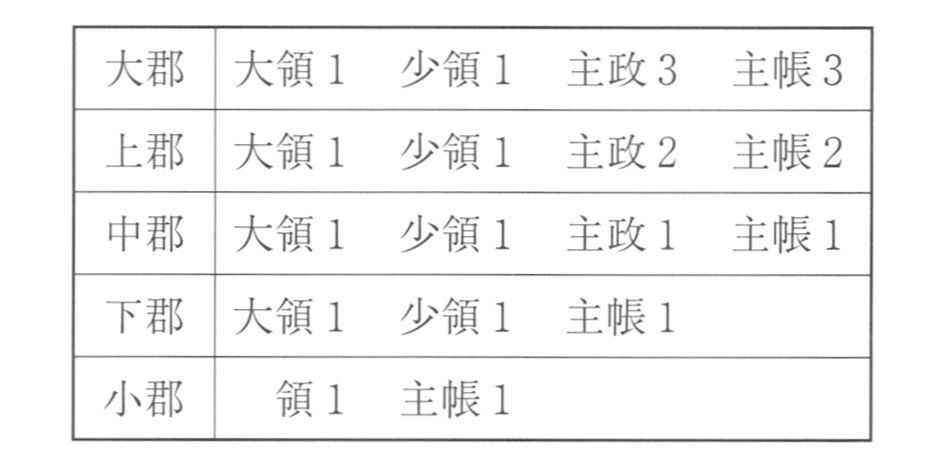

乱の一年前のことになるが、郡司定員の削減がおこなわれている。まず、職員令七四~七八に定める郡司の定員は次のようになっている。

これは、大宝官員令でも同じであったと考えられている。それを天平一一年五月の郡司定員の削減においては次のように減定した。

すなわち大郡・上郡・中郡の主政と主帳を削減したわけである。

さらに同年七月には不善郡司の譜第制が停止されている6。この一連の政策により、譜第郡司層の不満が発生し、乱に参加する形をとってその不満を中央政権に直接向けた可能性がある7。広嗣側に荷担した在地豪族は『続日本紀』だけでも鎮長三と大領二・少領二・郡領一をかぞえる。これらの郡司には擬任郡司も含まれ、一部を除いて多くが無位であり権力機構寄生前の状態であった。このことからも広嗣側に荷担した在地豪族は権力機構への参入という思惑があったことがわかる。そのことを証明するように、乱の途中に中央政府側は、

「(前略)如有レ人、雖下本与二広嗣一同レ心起上レ謀、今能改レ心悔レ過、斬二殺広嗣一、而息二百姓一者、白丁賜二五位已上一、官人随レ等加給。若身被レ殺者、賜二其子孫一。忠臣義士、宜二速施行一。大軍続須二発入一、宜レ知此状。」(『続日本紀』天平十二年九月癸丑条)

「(前略)如し人有りて本より広嗣と心を同じくして謀を起すと雖も、今能く心を改めて過を悔い、広嗣を斬殺して百姓を息めば、白丁には五位已上を賜ひ、官人には等に随ひて加へ給はむ。若し身殺されば、その子孫に賜はむ。忠臣義士、速やかに施行すべし。大軍続きて発ち入るべくは、この状を知るべし」とのたまふ」

と宣示を出して広嗣軍からの離反をすすめると果たして広嗣方陣営は動揺し、難無くきりくずされ、広嗣は孤立化してしまう。以上、広嗣の動員の影には在地豪族の権力機構への参入という思惑があったことを見逃してはならない。