律令体制の弛緩にともない班田制も行きづまってくる。そのなかでなお班田制を実施しようと努力する方向とは逆に、むしろ口分田を収公し、乗田とともに国家が直接経営しようとする新たな方策が打ち出される。それが「公営田」の設置である3。この方策は班田制の崩壊、公民の浮浪化などによる減少に伴う律令財政の危機に対応すべく、その収入を確保するために新たに案出されたものであった。

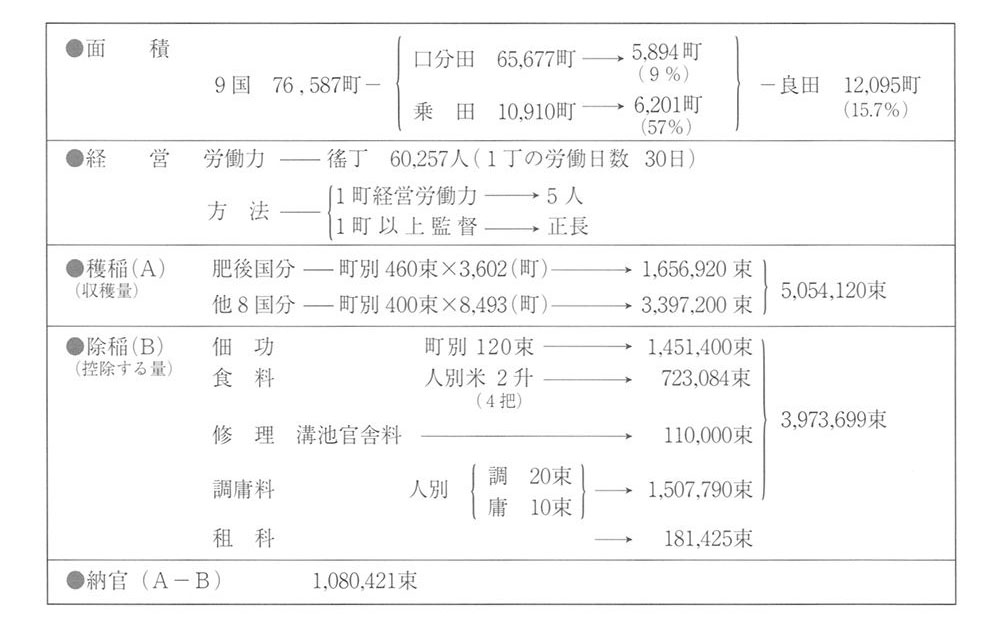

公営田は、弘仁一四年(八二三)二月二一日、大宰大弐小野岑守の発議に基づき、大宰府管内九ヵ国の口分田・乗田あわせて七万六五八七町歩のなかから、一万二〇九五町歩の良田を割き取り、国家直営田として設置したものである。

まず、経営について触れてみたい。徭丁六万二五七人をとり、一人三〇日の労働、五人で一町を耕作させ、村里の有能な者を「正長」に任命して一町以上の監督にあたらせる。その徭丁には食料(人別米二升=四把)と佃功(町別一二〇束=人別二四)が支給される。このことは、三〇日の労役が雑徭に当たるものとみれば、無賞労働としての雑徭の雇役化を意味する。その穫稲の運用については、総収穫量五〇五万四〇一二〇束のなかから、租料および調庸料をとり、ほかに徭丁の食料・佃功および修理溝池官舎料を差し引き、残り一〇八万四二一束を官の収入とする。

以上にみるように、公営田の設置は、雑と正税出挙を直営田経営に巧みに結び付けることにより、滞りがちな調庸を完納させるとともに、国衙財政の充実をも図ろうとした。しかもその経営法は政府によって独自に考案されたものではなく、当時の民間における初期庄園の佃経営を取り入れたもので、庄長に相当する正長経営がその基盤として重要な役割を担うものであった。それまで土豪が農民の肩代わりに私物の粗悪品を公納してすませるような中間搾取が行われていたが、公営田制度は国家がその中間搾取をなくそうとするものであった。

当初はその施行期間を三〇年としていたが、太政官の決定は『古来行う所、誠に卒改をる』として、試みに四年を限って施行するように修正された。その四年以降の施行状況は、肥後国では斉衡二年(八五五)以降、さらに貞観年間にいたるまで行なわれる。筑前国では一時中止ののち、貞観一五年(八七三)の班田に際して復活している。その場合、徭丁に『土浪人を論ぜず』と浪人をも労働力として駆使せざるを得ない状況にあった。ほかの大宰府管内諸国は一期四年以降中止され実施されなかったと考えられている。なお、大宰府管内諸国以外の国ではその先駆として弘仁四年(八一三)に三年間ではあるが石見国営田がみられる。壱岐では貞観一八年(八七六)以降二年間、上総国では元慶三年(八七九)以降三年間、公営田の設置がみられる。この上総国の施行以降、すなわち元慶三年以降にはほとんど施行されなくなる。