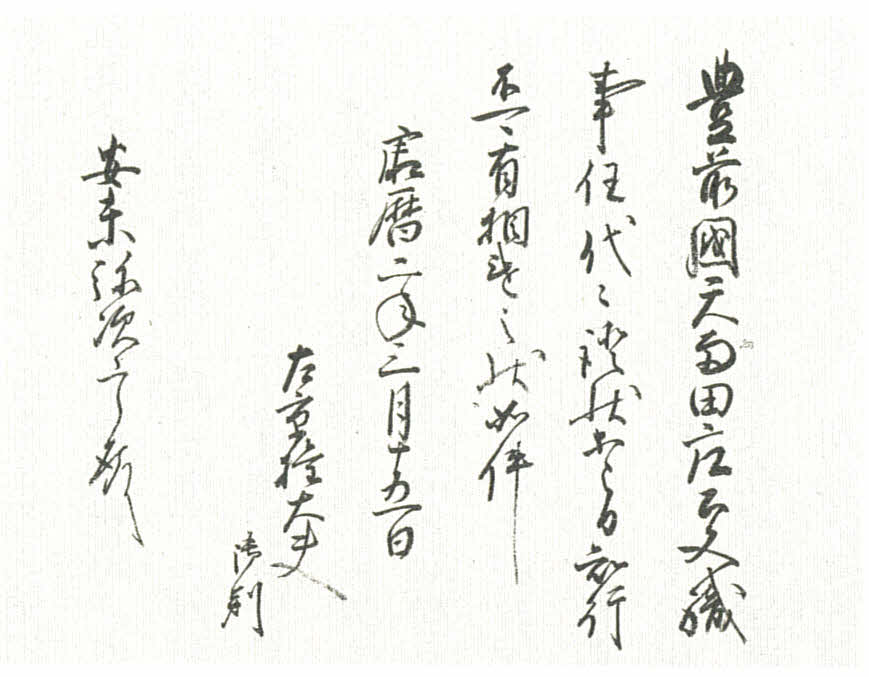

応安四年(建徳二、一三七一)に今川了俊(いまがわりょうしゅん)が九州探題として九州に入り南朝勢力を駆逐すると、豊前地域もまた探題の配下となり、さらに一三八〇年代には周防の大内義弘(おおうちよしひろ)が当国の守護として現れてくる。安東助阿は康暦二年(天授六、一三八〇)に義弘から当荘公文職を安堵されているが、これは義弘が守護として行った安堵の初見とされている(同年三月一五日「大内義弘安堵書下案」本間文書、写真6)。こうした動きは安東氏の対応が素早かったことの現れであろうが、大内氏もまた天生田一帯を真っ先に掌握しておく必要を鋭く認識していたのだろう。

右のような室町幕府体制への復帰という流れを受けて、天生田荘は再び一色家領として復活を見ており、安東氏もまた一色氏から公文職の安堵を受けるようになっている。明徳二年(一三九一)・応永九年(一四〇二)・応永二三年(一四一六)と一色氏の発給する安堵状が残されているが、これは安東氏の代替わりに伴うものと推察される。

こうした関係も一五世紀後半の文明年間になると変化し、安東氏は守護大内氏との結びつきを強め、一色氏の影響力はとみに衰えてゆく。文明一二年(一四八〇)一一月二〇日付「一色義直(よしなお)書状案」(本間文書)によれば、一色側は大内政弘(まさひろ)に対して天生田の年貢が到来しないこと述べ、安東俊国(としくに)に対する処罰を要求している。これに対して政弘は俊国に京都への年貢運送を命じるとともに、櫛辺(くしべ)新左衛門尉なるものが知行していた荘内の二一町分を新たな給分として安東氏に付与したのである(同年一二月一三日「大内政弘判物」本間文書)。こののち明応二年(一四九三)までは当荘を一色領と明記しているが(同年六月一九日付「大内義興(よしおき)判物」本間文書、写真7)、一六世紀に入るとそうした記載はなくなり、ついに一色氏との関係は消滅するのである。また、これとほぼ時を同じくして、「天雨田」という表記が見えなくなり、以降は「天生田」と記されるようになっていく。

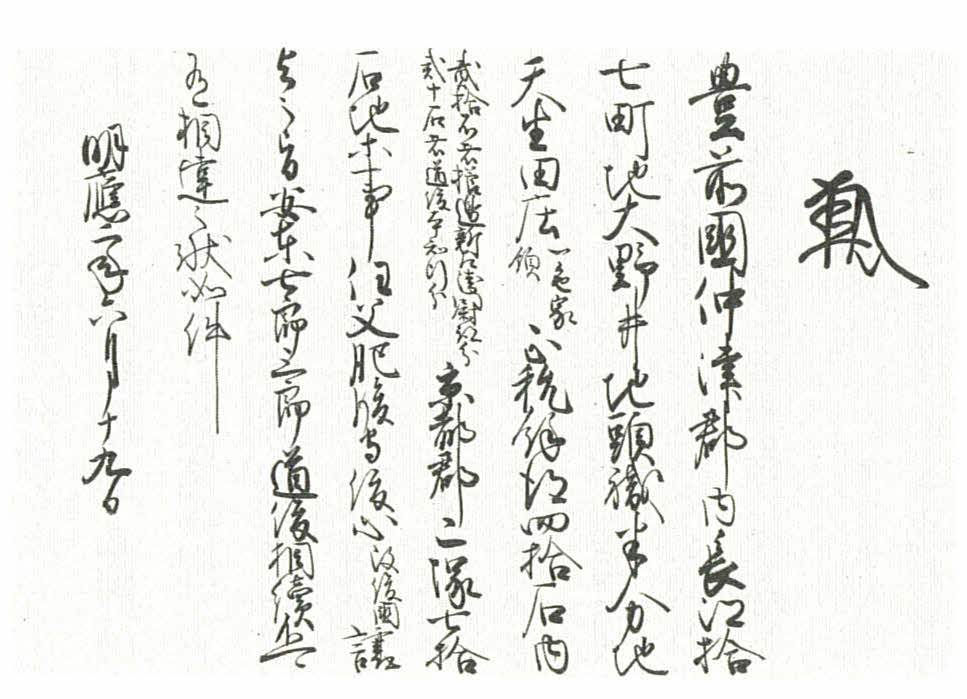

安東氏が南北朝期以来、天生田から北へと勢力を伸ばしていたことは既に述べた通りだが、守護大内氏との関係の深まりを通じて、そうした支配が体制的に保障されるようになる。長享元年(一四八七)には、米七〇〇石を大内氏へと都合した功績として、毛利彦三郎跡の二塚(ふたづか)の地七〇石分が大内政弘より俊国に給与されている(同年一一月二〇日付「大内政弘袖判大炊助弘興(ひろおき)奉書」本間文書)。同地は大野井と下崎に挟まれた地域に当たるから、もとより安東氏の影響下にあったのだろうか。注目すべきは守護に対して米七〇〇石を貸与しうる俊国の経済力である。安東氏が鎌倉期以来、交通の要衝を抑え、流通・商業に携わる勢力であったことは既に紹介したところであるが、こうした性格は依然として変わることはなかったと見られる。明応二年に俊国からその子道俊(みちとし)へと譲与が行われる段になると、天生田・二塚に加えて長江(ながえ)七町分・大野井荘地頭職半分も、大内義興から安堵されている(前出「大内義興判物」)。大野井への進出は既述の通りであるが、長江は現在の泉中央から泉西に相当する地域であり、安東氏の勢力が今川を越えて東へも伸びていたことが窺える。

やや時代が下り天文年間を迎えるころには、安東氏は京都郡内を代表する勢力へと成長していった。天文六年(一五三七)には、国分寺の住持紹海(しょうかい)なるものが、吉田荘稗田村合坪名三町および屋敷の知行を安東氏に預けおいている(同年九月一二日付「紹海書状」本間文書)。安東氏は国分寺に対して圧力をかけ、寺領を自らの請所(うけしょ)に組み入れたのである。実力を背景として、諸々の領主に迫って知行を請け負い、実質的な支配権を握る形で安東氏はさらなる拡大を図っていた。このように吉田荘域もその影響下に組み込むことで、天生田の西へも力を伸ばし、国衙の北辺一帯を掌握するに至ったのである。

右のような成長にともない、安東氏は大内氏より行政的な任も与えられるようになり、天文一三年(一五四四)安東俊興(としおき)は宇佐宮放生会(ほうじょうえ)の奉行を命じられている(同年八月九日付「大内氏奉行人連署奉書案」永弘文書、写真8)。俊興に与えられた使命は、仲津郡よりの反銭四〇貫文余を徴収し宇佐宮に渡すこと、ならびに奉行として放生会を滞りなく執行することであった。宇佐放生会は、毎年八月一五日に駅館(やっかん)川河口の和間(わま)において蜷(にな)をまいて放生を行う神事であり、まま中断があったものの応永末年の復興以来、大内氏の指示のもと実施されていた。この神事にはもとより京都・仲津両郡も深く関与していた。宇佐放生会では和間浜にて放生を行う儀式が中心を占めるが、同時に香春の採銅所(さいどうしょ)で鋳造された銅鏡を宇佐へ奉納するという儀式が複合的に付加されている(中野幡能『八幡信仰史の研究』など)。後者の儀礼を行う上で安東氏は既に関与せざるを得ない立場に立っていたのである。というのは、香春で鋳られた銅鏡は、京都郡の人々に抱かれて味見(あじみ)峠を越え、岩熊(現勝山町)・天生田を抜けて草場(くさば)の豊日別(とよひわけ)神社に運ばれて来る。豊日別社に伝わった記録によれば、銅鏡は同社にしばし安置され、今井津に上陸した勅使がもたらす官幣(かんぺい)を待ってこれと合祀し、さらに神輿にて国府に遷ったのちに宇佐へと出発することになっていた(『豊前志』)。つまり豊日別社で神格の転換を図った上で国衙に入り、在庁官人や総社の神人らによる祭礼を済ませ、巡幸の旅に出たのである。このように国衙およびその近傍の草場は放生会儀式の重要な出発点に当たっており、同地域に強い影響力を持っていた安東氏が奉行を命じられることは極く自然な流れであった。

天文一三年の放生会は八月ではなく九月に執行されている。大内氏は八月九日付で、上毛郡吉富(よしとみ)を本拠とする広津(ひろつ)氏とともに興俊を神事奉行に命じ、必ず本人が宇佐へ参勤するよう強い調子で命じている(写真8)。広津氏は上毛郡の反銭(たんせん)奉行や郡代を務める一族であり、同郡を代表する形で奉行に選任されたのであろう。興俊は大内氏の命を受けて反銭四〇貫の納入を宇佐宮に約束したものの、本人が宇佐に出向いて行事にあたるべしとの指示には病気を理由に従わなかったようである。興俊は名代を派遣することで山口の了解を得るべく調整していると、宇佐側に伝達している(同年八月二五日付「安東興俊書状案」永弘文書)。最終的にどのような形で放生会が執行されたのか、また安東氏が度々奉行に任じられていたのかも明らかでない。しかし京都平野に一定の勢力を維持する以上、安東氏はこの豊前を挙げての神事である放生会の負担からは逃れられなかっただろう。もっとも郡内の反銭徴収の権利を与えられることは、在地支配の強化という面において安東氏にとってそれなりの利点ある話であったろう。