鎌倉幕府滅亡の後、しばらくは大野井の動向は明らかでなく、集中して史料が残されるのは、南朝方の征西将軍府(せいせいしょうぐんふ)が九州一帯を実効支配する一三五〇年代半ばからのことになる。現在唐招提寺(とうしょうだいじ)が所蔵する八幡善法寺文書(善法律寺旧蔵の文書)は、そうした経緯をよく伝えてくれている(徳永健太郎「『八幡善法寺文書』についての一考察-一三六〇年代の豊前大野井荘をめぐる相論と安東氏-」)。

文和四年(正平一〇、一三五五)に幕府方の鎮西探題一色(いっしき)氏が劣勢のなか九州から退却すると、豊前地域も南朝方の征西将軍府、懐良(かねよし)親王の支配下に組み込まれていく。こうした支配勢力の交替にともなって、在地を支配する人々にも変動が生じ、大野井荘を含め京都平野の諸荘園でも混乱が生じていった。延文元年(正平一一、一三五六)、南朝方の豊前守護代であった西郷顕景(さいごうあきかげ)が大野井荘に押妨を働いており、征西府から停止の命令が発令されている(同年一〇月一八日「後村上天皇綸旨案」唐招提寺所蔵八幡善法寺文書)。西郷氏は宇都宮氏庶流に属し、犀川町域を拠点として仲津郡に勢力を持つ一流であった。顕景は少弐頼尚(しょうによりひさ)に仕えて長らく幕府方に、つづいて足利直冬(あしかがただふゆ)方にあったが、このころともに南朝に転じており、豊前守護となった頼尚のもとで守護代の地位を与えられていた。

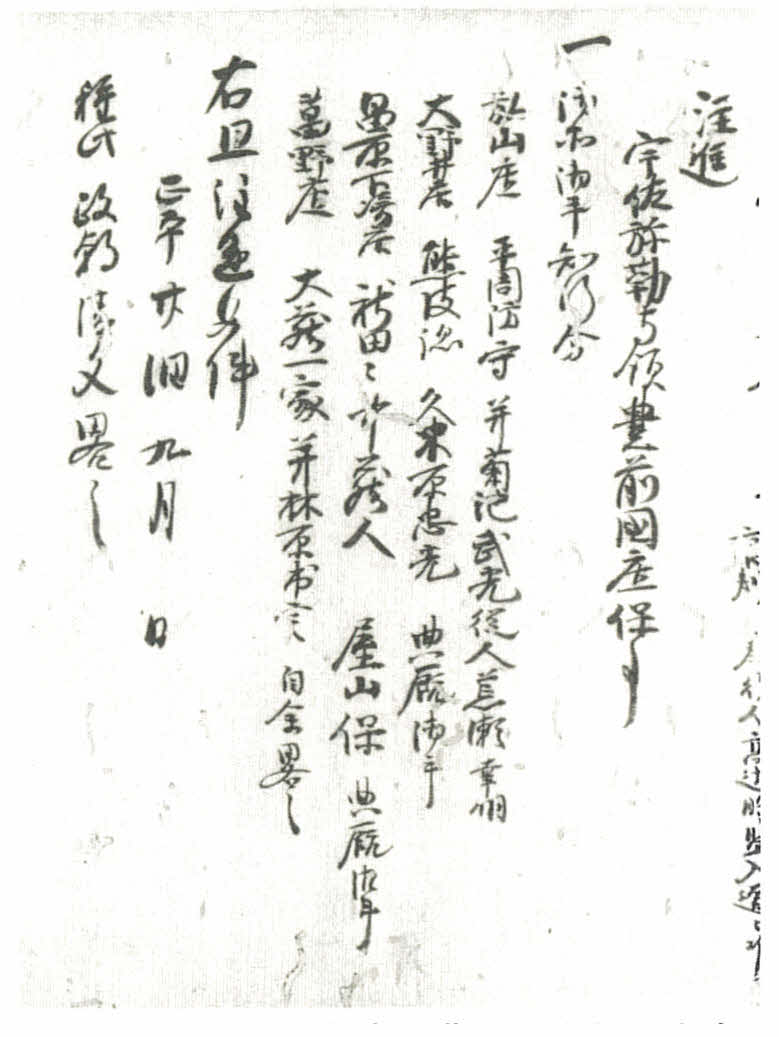

こののち頼尚・顕景が再び幕府方につくと、征西将軍府は豊前国司として五条良遠(ごじょうよりとお)を派遣し、また守護には頼尚の子で南朝方に留まった頼澄(よりずみ)を、守護代には肥後の菊池武尚(きくちたけひさ)を据えている。いずれも宮方を代表する有力者であるが、彼らが豊前国衙周辺に入ったことで、かえって京都平野の混乱は深刻化したと見受けられる。それは共に下向した家来層に給地を確保せねばならず、結果として周辺の荘園侵略に繋がったからである。康安元年(正平一六、一三六一)以降、弥勒寺領では大野井荘・畠原下崎(はたばるしもさき)荘・菊丸(きくまる)保・屋山(ややま)保の一帯で押領が続き、征西将軍府から何度もこれを止める令旨(りょうじ)が発給されている。押領の主体としては、国司良遠配下の新田田中蔵人(にったたなかくろうど)の名が何度も見受けられるが、貞治四年(正平二〇、一三六五)になると守護頼澄・守護代武尚らの名も現れる(同年閏九月二三日「征西将軍宮令旨案」同前)など、多くの宮方勢力が押領行為を働いていたと分かる。同年閏九月の「宇佐弥勒寺領豊前国庄保注文案」に見える押領人を列挙すると次の通りである(同前、写真15)。

大野井荘 熊皮跡・久木原忠光・五条良遠被官

畠原下崎荘 新田田中蔵人

屋山保 五条良遠被官

草野荘 大蔵一家・林原出雲

畠原下崎荘 新田田中蔵人

屋山保 五条良遠被官

草野荘 大蔵一家・林原出雲

彼らは「御所御手」と記されており、良遠の率いる国衙の配下にあったと見られるが、その素性は明らかでない者が多く、またこの後京都平野においてその姿を見出すことはできない。ただ新田氏のみは、長期に亘って活動していたと見られる幾つかの伝承を残している。『応永戦乱』や『豊前古城記』といった近世に成立した編纂物によると、新田氏は懐良親王に随行して吉野から九州に遷ったとあり、市域の南に位置する馬ヶ岳(うまがたけ)城に拠りながら、応永年間まで在住していたと伝える(『京都郡誌』)。これらの伝承がどの程度正確かは別として、国衙との関係で馬ヶ岳を抑えていた点は、一定の史実を反映したものと考えてよいだろう。

右のような在地状況の変化に伴い、貞治四年(正平二〇)前後から、大野井荘では荘園領主間にも不協和音が生じてくる。すなわち宇佐弥勒寺と京都石清水の善法律寺との対立である。先に述べたように石清水社務坊善法寺家の分裂によって、大野井荘は通清流が有する弥勒寺領荘園でありながら、善法律寺に伝領されたため康清流の支配する所になっていた。実質的には現地に近い弥勒寺が支配・経営を担当し、弥勒寺から一定額を善法律寺へ送っていたと思われる。しかしながら、現地が宮方勢力に蚕食され、収入が減少することを受けて、善法律寺は九州に雑掌(ざっしょう)を派遣し在地を直接に掌握することを目指したのである。弥勒寺にとっては自らの権益に関わる問題であり、容認できるものではなかった。貞治四年(正平二〇)閏九月に征西府は、善法律寺に納めるべき「京済(きょうさい)分」について、とりあえず弥勒寺が確保することを認めているから、この前後から両者の軋轢が表面化してきたものと推定される(同年閏九月二三日「征西将軍宮令旨」唐招提寺所蔵八幡善法寺文書)。

南北朝期の荘園領主層は、次第に成長する在地勢力を抑え確実に収益を確保するために、一つの土地に様々な所有権が重なる従来のシステムを解消し、一元的に現地を支配することを目指していた。一元化された所領を一円領(いちえんりょう)と呼ぶが、この一円領をどれだけ確保できるかが、荘園領主層にとっては生き残りの鍵だったのである。こうした趨勢のなか、弥勒寺と善法律寺もそれぞれ互いを排除して、大野井荘の一円化を争わざるをえなくなったのである。さらに在地領主たちも、弥勒寺と善法律寺の間に流れる微妙な空気を察知し、巧みに両者に取り入ってその離間を図ることで、自らの利益を広げようと活動していたらしい。弥勒寺側の主張によると、天生田(あもうだ)荘に根拠を持つ安東助阿・生阿(あんどうじょあ・せいあ)兄弟がそうした役回りを演じていたと思われる。

安東氏は、文和三年(正平九、一三五四)ごろから大野井荘や畠原下崎荘の年貢を請け負うなど(同年閏一〇月二日「永勝・安東円阿連署請状案」同前)、本拠地の天生田から北へと支配の拡充を図っていた。さらに善法律寺を利用することで、現地により大きな影響力をもつ弥勒寺の排除を狙ったと見られる。弥勒寺は、安東氏が善法律寺の雑掌常善(じょうぜん)と結託して国司配下の給人を引き入れていると訴えている。大宰府の最福寺(さいふくじ)に滞在する常善について、その滞在費用や必要な人夫について、安東氏が全面的にバックアップしているというのが非難の眼目である。おそらくこの訴えは正鵠を射たものであろう。常善が雑掌として大宰府で活動を始めた時期は定かでないが、貞治四(正平二〇)年末から善法律寺の動向は明らかに変化しており、これが常善の登場に符合するものと推定される(同年一二月二七日「定源・永勝連署申状案」同前)。

貞治五年(正平二一)に入ると常善は史料上にも姿を現すようになり、同時に新たな争点を持ち込んでいる(同年三月日「常善申状案」同前)。それは大野井荘のみならず、畠原下崎荘についても善法律寺の一円領に繰り入れようというものであった。前述のように大野井荘は、正安二年(一三〇〇)に尚清が善法律寺へと寄進し、弥勒寺から離れて別相伝領となった。常善はこの際に畠原下崎荘もまた善法律寺へ施入されたのだと主張を始めている。正安二年の尚清譲状については、その写が三通残されているが、うち二通は「大野井荘并畠原下崎荘」を善法律寺に寄進すると記し、残る一通は「大野井荘」とのみ記している。前者が善法律寺、後者が弥勒寺によって提出された証拠文書である。弥勒寺側は、善法寺が譲状に偽って畠原下崎を書き加えたと激しく論駁している(同年一〇月日「宇佐弥勒寺所司等陳状案」同前)。実際、畠原下崎については善法律寺領であることを示すものは他に何も存在せず、状況証拠からみて弥勒寺の主張に理があったと推定される。この相論は中断を挟みつつ征西将軍府の法廷で翌貞治六年(正平二二)九月まで継続されていたことは確認できるが(同年九月「弥勒寺所司等陳状案」同前)、ここで史料は途切れてしまいその結論は明らかでない。おそらく善法律寺にとって満足な裁定が下されなかったことで、最終的な判決文は同寺に残されなかったのだろう。

結果から見るならば、畠原下崎荘について善法律寺の主張が退けられた可能は極めて強い。ただ大野井荘は善法律寺がそのまま確保することに成功しており、以後その支配は一五世紀末に至っている。また弥勒寺を排除することで安東氏の大野井における在地支配はより伸張したと考えられるのである。