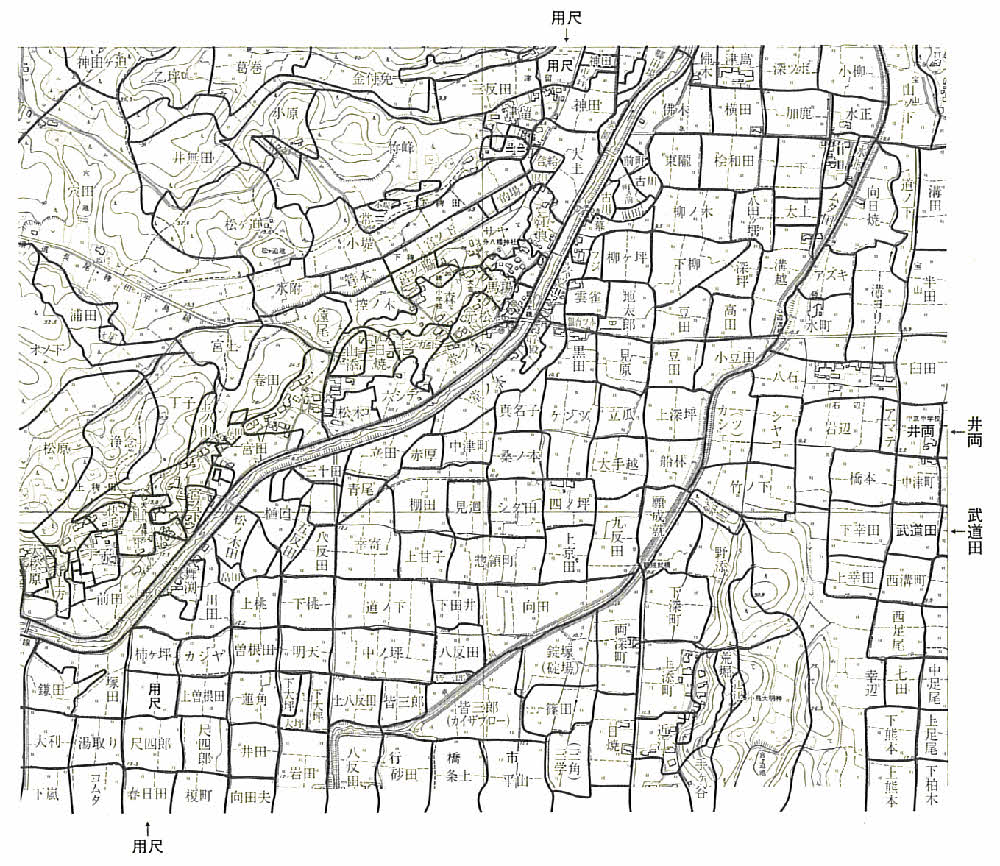

上稗田にも用尺がある。下稗田が長峡川左岸の谷水田であったのに対し、上稗田の用尺は長峡川右岸の典型的な条里制耕地のなかにあった。

条里水田を灌漑する用水は、下稗田分はごんだ井手(下稗田井堰)、上稗田分はクボ井手(上稗田井堰)であった。天文二年(一五三三)の恵良文書に「京都郡くほの庄之内ひえ田」とあるように、稗田は久保庄のうちであったから、久保という遺称が伝わったのであろう。久保庄を灌漑する用水が久保井手であった(久保の遺称は勝山町上久保、中久保、下久保にもある)。

用尺もこの久保井手がかりにある。だいたいは湿田であったが、乾くところもあり、麦を植えることもできたという。

この上稗田・用尺やさきの大野井のツクダは乾田タイプの用作田(手作田)であり、平年の反当収量が多い。いっぽうの下稗田(津留)の用尺は湿田で、平常年の収量は少ないが、旱魃年には収穫が見込める田であった。

乾田のみならず、湿田を併せ持つことによって、旱魃時に全滅することを防ぐことができた。一般の農民も同様の対策はしただろうが、耕地の保有に限界があった。もたない者は不作時には富裕なものから米、また種籾を借り受け、切り抜ける。しかしもし返済できなければ、身分の転落、村からの追放、さらには餓死などが待っていた。

鎌倉時代の記録には「炎旱渉(わたる)旬」「炎旱已(すでに)渉旬」という表現をしばしばみるが「旬」とは一〇日である。「日照りがすでに一〇日に及んでいる」。十数日、日照りがつづけば「炎旱已渉旬」と表現される。梅雨明け後、一〇日程度の日照りはごく一般的に経験するところで、現代人には、三〇日以上の日照りつづきにならなければ旱魃という意識はない。平成一四年(二○〇二)夏の福岡県地方は少雨傾向にあって、三〇日以上の日照りだったが、農作物に被害は出なかった。しかし中世には一〇日の晴天で旱魃の兆候があった。現代人の感覚とは相当に異なるが、現代でも山間部には一五日も日照りが続くと旱魃になるという地域はある。佐賀県塩田町殿木庭は塩田川の最源流の村だが、一五日も雨が降らなければ旱魃になると発言した古老がいた。灌漑施設が原始的で、溜池などを持たない地域は中世の水利条件に酷似しているといえる。

『民経記(みんけいき)』という京都の貴族の日記によって、天福元年(一二三三)の例を見ると、はやくも六月一一日に「炎旱已渉旬」とあり、さらに進んで月末には「炎旱已及三旬」、「天晴已渉旬月」となった。三旬(三〇日、一月)の日照りである。それは絶望的な状況の到来だった。この年の六月、備後国大田荘の史料をみると、当時「天下一同之飢渇(きかつ)」、「餓死之輩(はい)超二他所一」という悲惨な状況があった。じつは前々年来の天候不順だった。そこには以下のように記述されている。「飢饉が二・三年つづき、命をつなぐことが第一で、種子の蓄えはない。ただ無力を嘆くばかりなのに、あまりに地頭から責められる。仕方がなく他荘から八把利の出挙米を借りて差し出した」。

出挙は籾を借りて翌年利息を付けて返すもので、利息五割(五把利、一束=一〇把に対し五把)というものが多い。この場合の八把利は高利であった。飢饉年だったから値上げは当然かもしれない。高くなれば一〇把利という利率もあった。収穫さえあれば返済は可能だが、飢饉が連続すれば返済は不可能である。

たとえ種籾でも命には替えられない。飢饉には目の前にある一俵の米は、種籾であっても食べた。ところがよそには、貸付けをするほどに余裕のあるものもいた。

このような異常気象の年に、どこで米がとれるのだろうか。旱魃にも影響を受けない田はある。さきの津留(前田)の用尺のような谷水田は旱魃の影響は受けにくかった。旱魃の影響をほとんど受けないのは湧き水(地下水)を利用する田である。こうした田は日照りの方が太陽の恵みを受けて多くの米を得ることができた。地頭たち領主はそうした田を占有することによって、たとえ餓死者が出るような年でも、いっそう冨み、太っていくことができた。