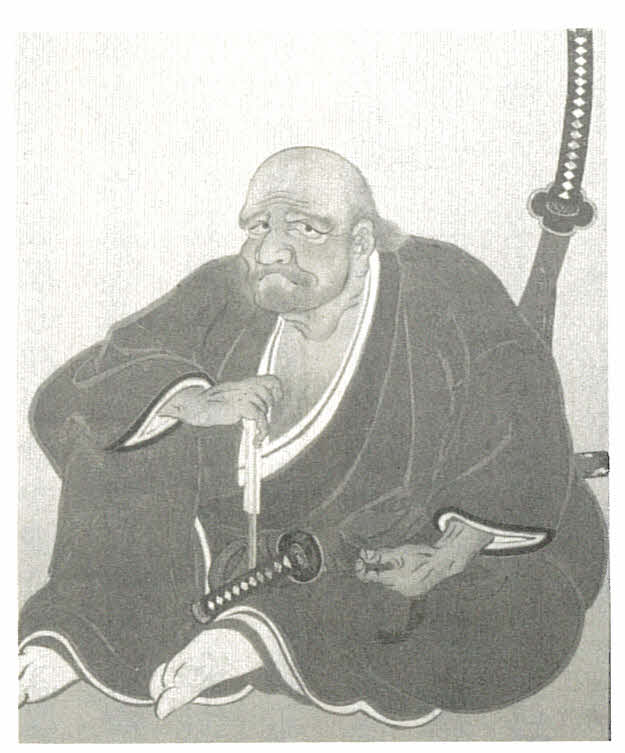

天正年間の当津をめぐる状況のなかで、とりわけ注視しておかねばならないのは浄喜寺とこれに従う真宗門徒の動向である。彼らは大名や領主とは独立して、独自の政治的な動きを見せていた。同寺が創建時より本願寺と密接な関係を有していたことは前述のとおりであるが、そうした性格は時を経るごとにより一層強くなったと見受けられる。浄喜寺が所蔵する「親鸞聖人御影」の裏には、元亀三年(一五七二)九月八日付の本願寺門主顕如(けんにょ)の署判があり、三世住持の村上良慶(りょうけい)(写真24)が寺の什宝たる旨を注記している。御影の下賜を通じて浄喜寺は門主と密接な関係を築いていたのである。顕如が浄喜寺を重視していた背景には、豊前における宗教的な影響力に加えて、良慶を擁する村上氏の持つ軍事力があったと思われる。元亀年間から本願寺は、全国平定をめざす織田信長と交戦状態にあり、天正に入ると戦いはいよいよ苛烈を極めていた。村上氏はもとより海上交易に携わる海民であり、海賊としての性格も備えた優れた軍事集団だったことは疑いない。本願寺の着目した点はまさにここにあり、良慶もまたこれに応えて大坂石山(いしやま)本願寺の攻防戦に参加することになったのだろう。

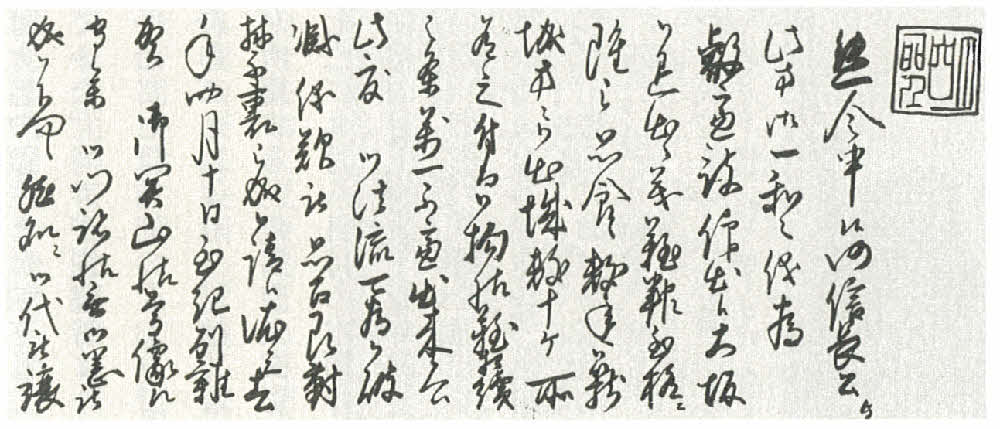

彼の行動が史料上に明らかとなるのは、石山合戦が結末を迎える天正八年(一五八〇)のことである。同年閏三月、顕如はついに朝廷の仲介による講和を受け入れ、石山本願寺を信長に明け渡し退去することを決意した。翌四月に顕如は紀州へと退いたが、嫡子教如(きょうにょ)はこれを肯(がえ)んぜず、石山での籠城を主張して教団は分裂の様相を呈する。同年四月五日に良慶に宛てた教如の書状によれば、石山で徹底抗戦をすることを報じて協力を呼びかけている(浄喜寺文書)。八月にはついに籠城を諦めた教如であるが、信長に諾々と従うを潔しとせず独自の行動をとっている。教如は大坂を去っていた良慶に再び上洛するよう要請しており(九月八日「教如書状案」同前)、重ねて顕如側の指示に耳を貸さないよう求めている(九月二八日「教如書状案」同前)。良慶はこの要請に従い上洛した模様で、顕如と袂を分かつこととなったのである。良慶不在の浄喜寺では、その弟良心(りょうしん)が留守を守っていた。この良心に対して顕如は天正九年七月に書状を送り、教如に従わないよう強く指示している(村上文書、写真25)。この書状には、前年に顕如が紀州鷺ノ森(さぎのもり)に移ったこと、教如が門主の譲与を受けたと主張しているが、そうした事実のないことなども記されている。良心は末寺善徳寺(ぜんとくじ)を開いた人物で、同寺は浄喜寺の分家格として、当津の有力な一員となっていった。

こののち教如は信長との対立関係から畿内を離れ、越後上杉(うえすぎ)氏と連携を図りながら越中の一向一揆(いっこういっき)のもとへと逃れている。越中城端(じょうはな)にある善徳寺の由緒書によれば、天正一〇年三月下旬に教如が同寺に至り一〇日ほど滞在していたとある。この際に教如に付き従うものとして「豊前浄喜寺」が見え、良慶が教如の側近中の側近として北陸への逃避行にまで随従していたことが分かる(「城端善徳寺由緒略書」)。この年、信長が本能寺の変で倒れると顕如と教如は和解して畿内に戻り、良慶も北陸より豊前へと帰ったものと思われる。豊前から畿内さらに北陸へというダイナミックな行動力は、まさに良慶の得意とするところであり、交通と情報に通じた海賊衆ならではと言えるだろう。またこうした良慶の畿内出撃には、今井津を中心とする真宗門徒も多く付き従い、瀬戸内海を西へ東へと活躍していたことが予想されるのである。

良慶はそののち近世に入っても広汎な活動を続けていく。慶長五年(一六〇〇)に細川氏が豊前・豊後を領有すると、良慶は当主忠興(ただおき)の帰依を得て小倉に寺地を賜った。良慶はここに小倉浄喜寺を建立して移り、今井津には留守僧を置いて管理を任せていた(浄喜寺文書)。ほどなくして忠興は隠居して中津に退いたが、良慶もまたこれに随従しており、同地に息良残(良伯)(りょうざん(りょうはく)とも)を開基として宝連坊(ほうれんぼう)を建てたことが確認できる(「村上系譜」浄喜寺文書)。さらに寛永九年(一六三二)に細川家が熊本に転封となると、良慶は忠興に従って八代(やつしろ)に入り、ここにまた浄喜寺という寺を創建している。八代には末子の良閑(りょうかん)を伴っており、以降良閑の子孫が同寺の住持となった(「(八代)浄喜寺由緒書」)。このほか熊本にも寺地を給与されるなど、その待遇は極めて高かったことが窺われるのである。

良慶の動きはさらに続き、最晩年には細川家から離れ、遠く摂津国守口(もりぐち)(現大阪府守口市)に活躍の舞台を移す。ここで良慶は守口御坊難宗寺(なんしゅうじ)の再建に従事したのである(『難宗寺史要』)。彼の経歴からして、もとより畿内と密接に連絡を保っていただろうことは想像に難くないが、相当の高齢になってから再び畿内へ戻り、寺院の再建に当たる気力・体力は並大抵ではない。加えて注意しなければならないのは、これまで教如すなわち東本願寺派にごく近い立場で行動していたにもかかわらず、守口では西本願寺派の寺院に入ってその再興に当たったことである。良慶が東から西へと転派したと考えることもたやすいが、子息に相続させた豊前・肥後の寺が東派のままであることを踏まえると、良慶は宗派的な立場を超えて活動するだけの声望を得ていたと考えるべきだろう。武闘に優れるのみならず、忠興から深い帰依を受けるだけの宗教者であった彼は、両派から信頼を勝ち得る人物であったと見ておきたい。こうした文武両道に優れた人物を生み出せるほどに、今井津の文化的程度は高まっていたのである。

交通・商業の拠点としての今井津は、この良慶の足跡に代表されるように、列島規模で大きく飛躍したと推測される。度々取り上げてきた伊勢御師橋村氏の檀那帳には天正一四年(一五八六)分が伝えられているが、これには松尾(まつお)・守田・久富(ひさとみ)・野村(のむら)・進(しん)・中(なか)・賀藤(かとう)といった各氏が見えている(「伊勢神宮御師橋村氏御祓賦帳」)。六党以外の姓が増加しており、このころ津の運営が特定の家柄に寡占されるのではなく、広汎に成長してきた富裕層を基盤とするものに推移したことを予想させてくれる。さらに今井の繁栄は、中世にとどまらず近世に入っても維持されるものであった。村上文書には、細川氏のもとで今井の住人が大陸との貿易に参加している様子も読みとれる。中世に発達した今井津の様相は、近世を跨いで近代に入るまで維持され、近隣一帯の発展に寄与したのである。