細川忠興は、元和六年(一六二〇)の暮れに眼病と高齢から隠居して三斎宗立と号し、家督を三男忠利に譲る。忠利は翌年正月に江戸登城し、細川家の当主として承認された。この後、忠興・忠利の両者はともに帰国し、忠興は四月から中津城を普請してこれに入り、忠利は六月二三日に小倉城へ入った。

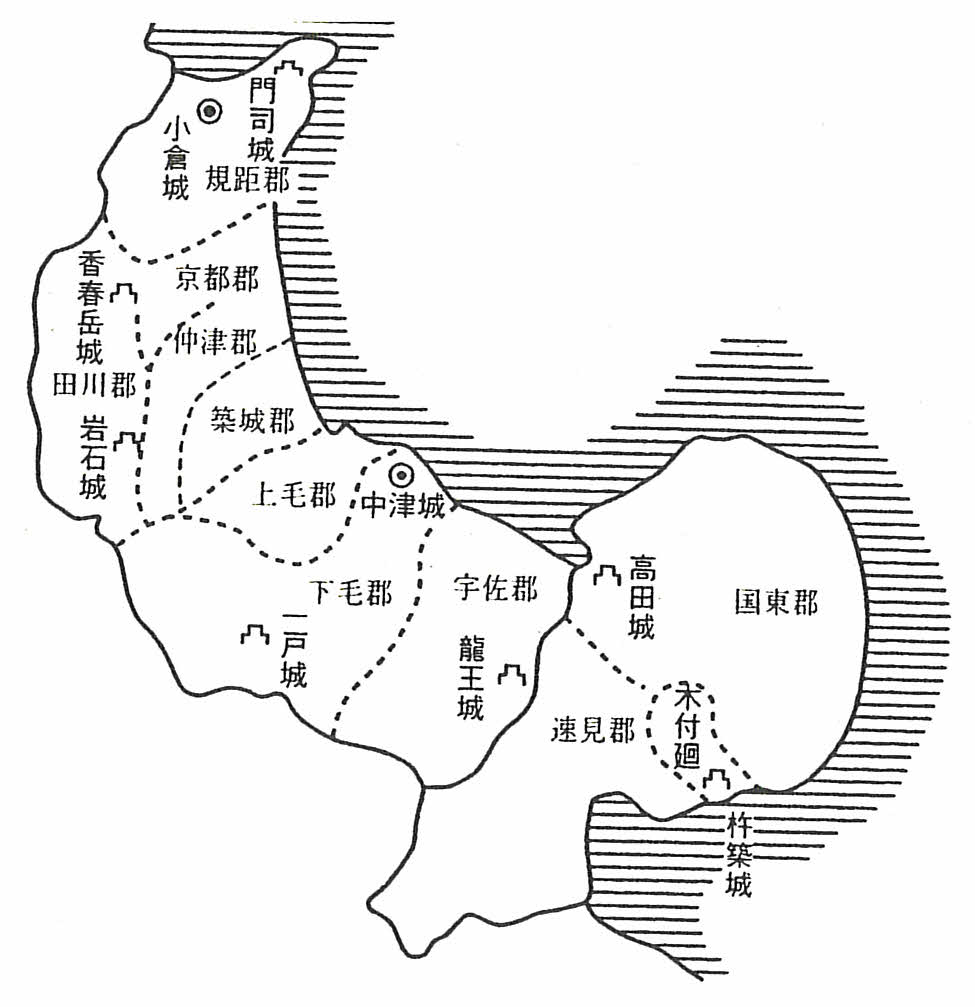

慶長七年(一六〇二)当時の細川領内には、本城の小倉城のほか、中津・龍王・岩石・一戸・香春・門司・豊後高田・杵築の支城があったが、元和元年(一六一五)の一国一城令により、それらは破却された。ただし中津城のみは、忠利が土井利勝に交渉して残すこととなった。隠居した忠興は一二八人の家臣を引き連れて中津城へ入り、これを「中津衆」という。一方、新藩主忠利に奉公するものを「小倉衆」と呼ぶ。

忠興は、隠居後も江戸への参勤を行い、忠利へ参勤の時期や老中土井利勝との交渉などを指示し、対幕府交渉には大きく関与したが、領国支配は忠利に委任していた。領国支配を任された忠利は、当初、対幕府交渉について忠興と対立することもあったが、忠興の政治的手腕および彼が築いた対幕府交渉ルートは、細川家の存続にとって必要不可欠のものであり、このことを忠利も認識して、忠興の指示に従いながら幕閣との接触をはかっていく。

そうした忠興の権限を支えたのが彼の隠居領である。細川領には、藩の直轄地である蔵入地のほかに、隠居領や家臣へ与えられた知行地などがあった。忠興の隠居領は、幕府から与えられたものでなく、細川氏の内部操作によって設定されている。その石高は三万七〇〇〇石であり、ここに大坂城普請などの公儀軍役は賦課されなかった。その所在は、中津城のあった下毛郡一帯に集中していたわけでなく、一〇〇〇石ほどは規矩郡内に設定されており、他に確認できるものとして「中津御領分築城郡高塚村」、「中津御蔵納上毛郡河原田村」、「三斎様御蔵納(国東郡)くるわ村」などがある。

また、忠興は財政的にも潤沢であり、彼は独自の代官組織をもち、直接に年貢収納を行い、本藩への貸付もしている。

隠居領に対する新藩主忠利の支配権の内容をみると、細川領国において、蔵入地・知行地の区別なく作成された元和八年(一六二二)「人畜改帳」(大日本近世史料)は、忠興隠居領と小倉城下町、社領の彦山・求菩提などを除いている。これは、忠利の書状によると、「三斎御蔵納分の人畜に付いては、御意を得ず候へばならざる由」とあり、忠興の許可なく実施できなかったためである。

裁判権についてみると、元和九年(一六二三)四月、小倉城下町人の惣四郎と源三郎は、禁制の規矩郡沼村留山へ柴切りに行った。これを見つけた沼村の者と出入が起こり、源三郎が死亡した。この一件は郡奉行から惣奉行へ上申され、惣奉行の裁決には、沼村が忠興の隠居領なので、裁決できないとある(元和九~慶安二年「雑事」)。隠居領の裁判権は、忠興側の奉行である「中津奉行」にあったからである。

中津奉行とは、中津衆から任命された忠興方の機構であり、彼らは隠居領および中津衆に関する行政全般を担当している。中津奉行は、忠興が藩主であった時に、奉行機構の中心であった惣奉行としての役割を果たしていた者たちであり、忠興の隠居に伴い中津へ移り、中津奉行となっている。忠興に従った中津衆の人名は、元和七~八年「豊前御侍帳」に、「中津御供の士」「中津本役」、「中津御留守居」として一二八人ほど記され、知行高合計は四万二〇〇〇石余だった。