慶長五年(一六〇〇)関ケ原の役の功労により、丹後国宮津で一一万石を領していた細川忠興(ただおき)は、豊前一国と豊後二郡で三〇万石を領し、同年一二月中津城に入った。隣国の毛利氏や黒田氏への防備や貿易を考慮して、忠興は居城を小倉に移すことにした。慶長七年(一六〇二)正月鍬入(くわい)れ、同年一一月小倉城の普請(ふしん)が成就し、小倉城に入城となった。城の全容が整ったのは五年後のことだった。さらに城下町の建設は、細川氏小倉在城三〇年の間にも完成しなかった。

寛永九年(一六三二)、三代将軍家光は豊臣系大名の力を弱め、幕府の安泰の体制づくりのため、信任する小笠原忠真(ただざね)を小倉城に移封(いほう)し、企救(きく)・田川・京都・仲津・築城の五郡と上毛郡(こうげぐん)の一部合わせて一五万石の領地を与えた。小笠原氏は家臣に知行地を与えず、知行高に応じて蔵米(くらまい)支給を実施したため、家中の者が城下町に居住することになり、商業が繁栄した。城下町の骨格は細川時代に建設されたものを小笠原氏が継承して完成した。新規の事業は四つの新地開発を行ったにとどまる。

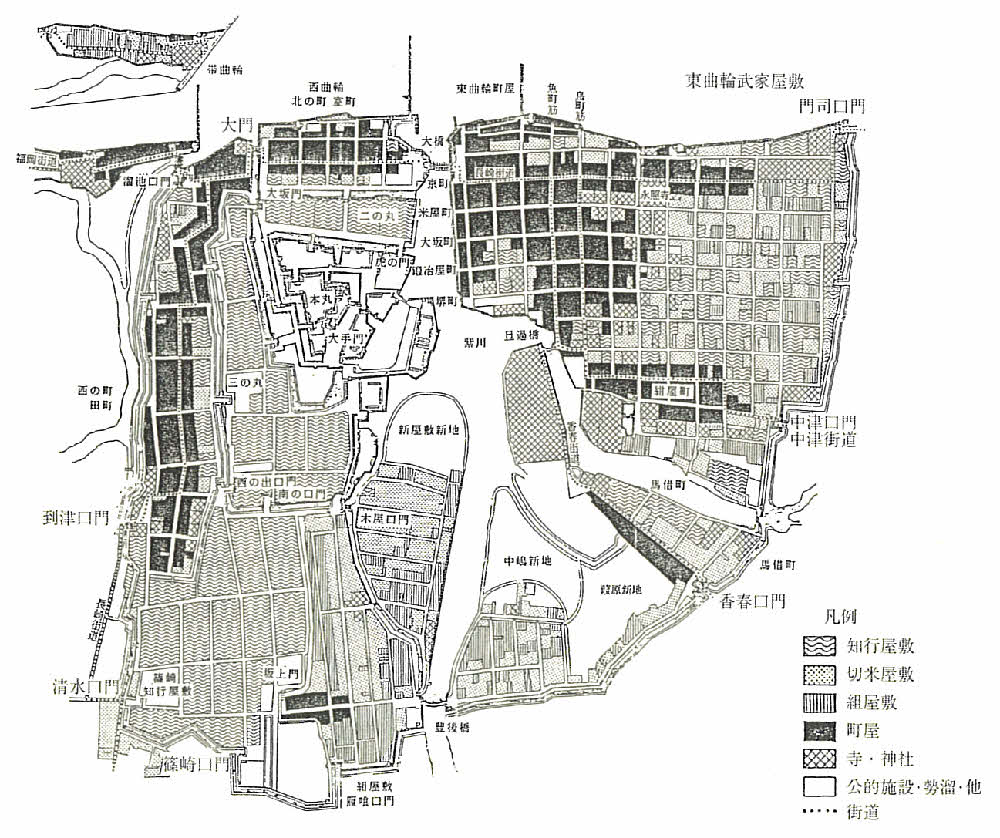

この小倉城下町は、西曲輪(くるわ)・東曲輪・帯曲輪の三つの曲輪による「総構(そうがま)え」の構成、本丸の大手門から逆時計回りの渦巻き状に家格が下がるという渦郭式の構成、高台の上級武士、新開地の下級武士、谷間・低湿地の町人という構成原理に従う特徴を有していた。

当時の主要な交通は水運であった。忠興は、紫川の河口を利用し、さらに百間にも及ぶ波止(はと)を設けて港を築いた。常盤(ときわ)橋を中心とする河口一帯は港の機能が充実していった。紫川の左岸に張り出した御蔵や代米御蔵、右岸には商家の蔵屋敷が立ち並んだ。忠興がこのように港の整備に情熱を注ぎ続けたのは、関門海峡に面した要衝(ようしょう)の地であったのみでなく、南蛮貿易や大陸との貿易に着眼してのことでもあった。

一方、紫川河口の港一帯は、九州の陸路の起点として宿駅の機能をも併せ持っていた。五つの主要道、つまり中国路(門司往還(もじおうかん))、中津道(豊後道)、香春(かわら)道(秋月道)、福岡道(唐津道)、長崎道の起点として、常盤橋周辺は人と物が集散して商業が振興した。

常盤橋を起点に、その五つの主要道に沿って商家が立ち並び町人町が形成された。常盤橋から中津道の出口であった中津口と香春道の出口の香春口を結ぶ魚町は本城下町最大の繁華街であった。また、長崎道の出口の到津口に至る室町や立町(たてまち)、門司往還の大里への出口の門司口に至る京町、福岡道に結ぶ室町、大門、溜池口から帯曲輪(おびくるわ)などに至る街路に沿って、商家が立ち並び賑った様子が図に見て取れる(図1)。

また、家康は元和元年(一六一五)に「武家諸法度(ぶけしょはっと)」を発布し、大名の義務を細かに定めたが、寛永一二年(一六三五)三代将軍家光は「参勤交代」の制を布いた。これ以降の参勤交代では、久留米藩は大里から、また福岡藩などは黒崎から、譜代(ふだい)大名の小倉を避けて赤間海峡(関門海峡)を渡った他は小倉から渡海したとみえる。

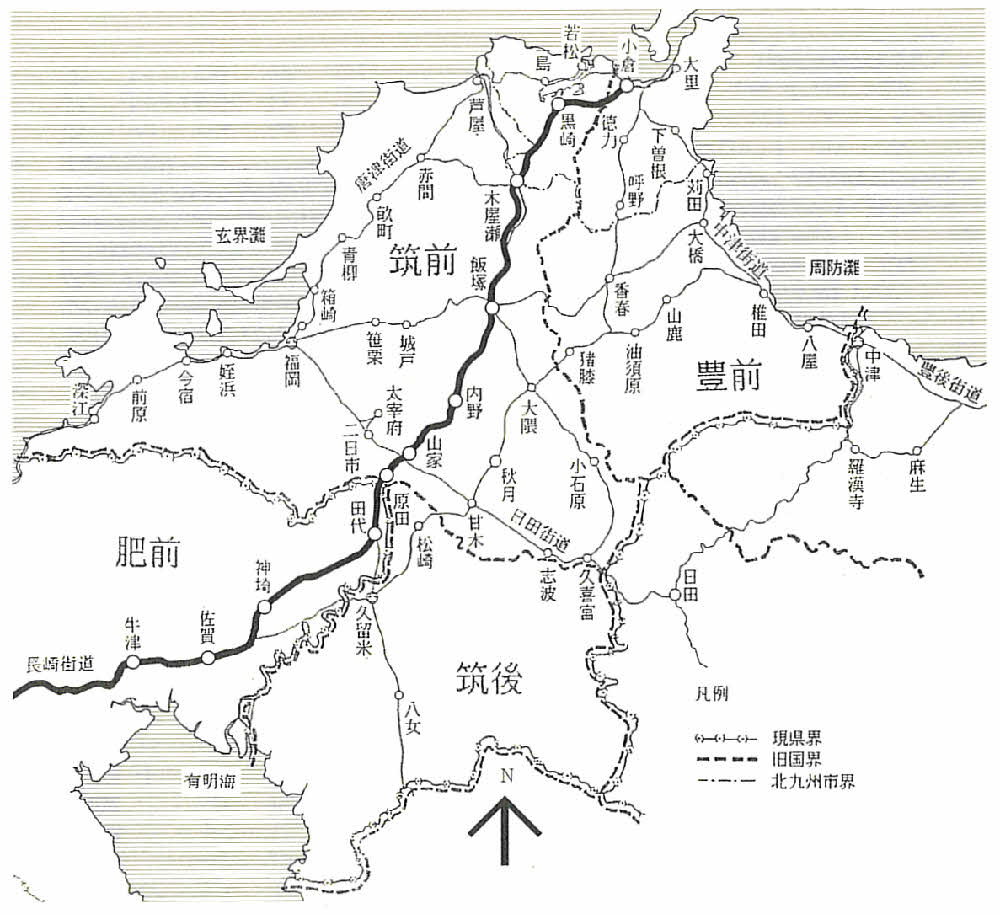

では、小倉を起点とした五つの主要道のほか、豊前国・筑前国の道はどのようであったか、江戸時代中期・明和元年(一七六四)頃の状況を図に示した(図2)。

なかでも長崎道は、鎖国下にあって開港長崎と小倉を二五宿で結ぶ九州の幹線道であった。ところで、長崎道の開通に関して、『筑前の街道』(近藤典二、一九八二)によれば、慶長年間の筑前国図にはまだ見えないが、慶長一六年(一六一一)に山家(やまえ)宿ができ、最大の難所であった冷水(ひやみず)峠が開通したのは慶長一七年(一六一二)のことで、内野(うちの)宿は同年に設けられたという。

筑前国には長崎道の宿が六つあったので「筑前六宿(ちくぜんむしゅく)」といった。この筑前六宿を中心とする福岡藩の道がいつ完成したかは明らかでない。その全容を一覧できる最初の史料は、六代藩主黒田継高のとき、明和元年(一七六四)に藩内二七宿駅の人馬賃銭の値上げを幕府から許可されたときのものがある。また、中国路の大里宿に関しては、『門司市史第二篇』に、「寛永二〇年(一六四三)頃大里は宿駅として栄えた」とある。

中津道がいつ開通したかを知る史料に恵まれないが、正保年間(一六四四~四八)の国絵図(くにえず)には先に述べた小倉を起点にした中津道など五つの道など、主要な道を太線で記すほか、村々を結ぶ道を細線で記載している。