正保の豊前国の国絵図としては、絵図元が控えとして保管していた国絵図の転写本が国立公文書館内閣文庫に現存している。

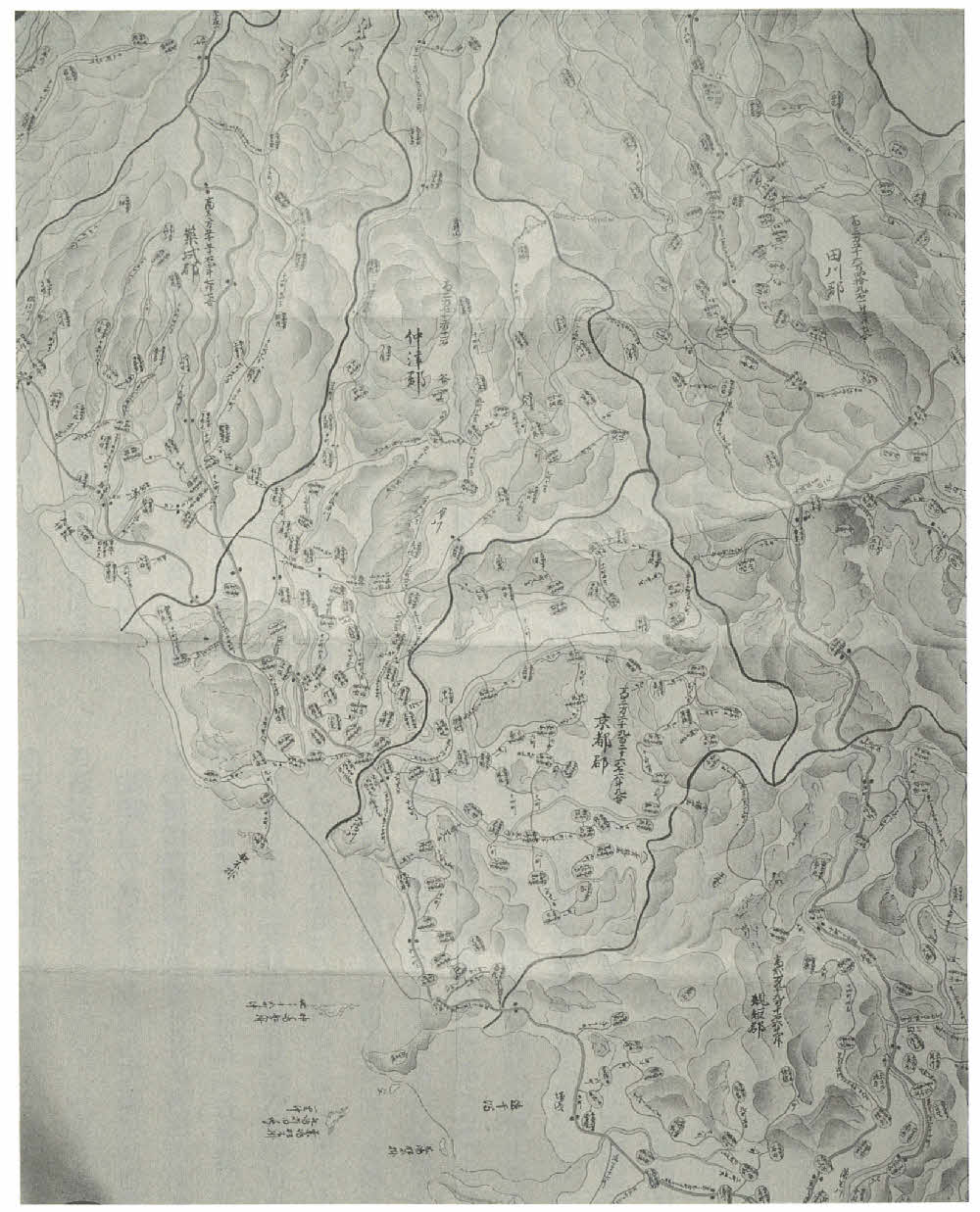

この「豊前国絵図」(正保四年(一六四七)作成『福岡県史資料』第二輯所収)をみてみよう(写真1)。

まず、石高の記載を見ると、国絵図作成基準である「国絵図可仕立覚」の通り、郷村知行(ちぎょう)高が村名とともに楕円形の村形の図示方法で記載されている。例えば「行事六百五拾石」、「大橋千四百四十石余」といったように石以下は石余と省略して記載されている。また、当時豊前は六郡、各郡境界を黒い太線で表現し、規矩(きく)郡(高弐万九千九百十石六斗四升)、田川郡(高三万五千六百四十九石一斗三升七合)、京都郡(高二万二千九百二十六石六斗九合)、仲津郡(高二万七千二百十一石)、築城郡(高壱万五千五十石四斗七升七合)、上毛(こうげ)郡(高二万五千八百九十八石五斗一合)と、各郡単位に石高をまとめて記載している。また、左上には小笠原右近太夫(高拾五万石)、小笠原信濃守(高八万石)、御蔵入(高壱万四千七百八拾七石六斗七升壱合)と拝領の総石高を記す。

京都郡・仲津郡の道路網に関しては、小倉と中津を結ぶ「中津道」と、中津道の仲津郡高瀬村から分岐して袋迫・赤幡・小山田を通って求菩提山へ通ずる「求菩提道」、下毛郡槻木村(現大分県山国町)から彦山坊へ通ずる「彦山道」の三つの道が、主要道(本道)を示す太い赤線で引かれている。当時、本地域にとって小倉と中津の両城下町を結ぶ中津道は、政治経済・生活文化の主要道であった。また、求菩提道ならびに彦山道を本道としての記載は、修験道の霊峰(れいほう)、彦山と求菩提山への人々の篤い信仰とともに祭祀を重んじた「まつりごと」がまた政治でもあった所以(ゆえん)である。

寛永三年(一六二六)に新設された豊前国領内の一里塚は、この正保国絵図では「一里山」と呼ばれ、里程の一里ごとに墨星(‥)で表示されている。三つの主要道のほか準主要道ともいえる次の四つの道にこの墨星が付されている。

中津道の椎田から分岐して築城・別府・徳永・国作・天生田に至る「椎田道」と、天生田から大谷・西谷・新町・七曲峠・上香春に至る「香春道」、中津道の高瀬から分岐し徳永・上原・節丸・犬丸・伊良原・帆柱から彦山への「彦山道」、大橋から天生田・山鹿・油須原を通る「秋月道」の四つの道には細い赤線ながらも一里ごとに墨星の表示が付されていた。以上から、これらは主要道に準ずる準主要道であったと見なせる。

以上、七つの主要道ならびに準主要道の一里山の表示の墨星は、正保国絵図作成基準である「国絵図可仕立覚」に「道のり、六寸一里にいたし、絵図に一里山を書きつけ、一里山これなきところは三拾六町に間を相定め、絵図に一里山書きつけ候こと」に準拠して作成されたことが確認できる。また、その間隔は一律ではなく、山道は曲がりを勘案して平道より短く描いている。こうして六寸一里(二万一六〇〇分の一)の縮尺に統一された地図が作成されたことは画期的なことであった。

また、村と村を結ぶ村道(脇道)は赤い細線で引かれ、大橋と今井間に「十五町」、椎田と高瀬間にあった一里塚から高瀬間に「一里山より高瀬まで廿四町」といったように距離が書き込まれている。

その他、名のある山坂、本道で冬牛馬の往来ができない所には小書きの記載をすることになっていた。現行橋市域には小書きはないが、「野峠(のとうげ)」には「此道豊後日田越難所 雪積牛馬不通」といった注記がある。

主な川には名称が付されている。現在の長峡川が大橋川、今川が犀川、祓川が伊良原川というように当時呼ばれていた。以後、名称の変更があったことが分かる。そして、中津道における大橋川に橋が架かっておらず、行事村の地点に「歩渡(かちわた)り、幅廿間、深二尺」と注記されている。さらに、犀川には大橋村で「歩渡り、幅一五間、深さ一尺五寸」、伊良原川には平嶋村に「歩渡、幅八間、深一尺」とある。また、椎田道では犀川の天生田村の地点に「歩渡り、幅一二間、深さ一尺二寸」とある。このように主要道にも当時は橋が架かっておらず、歩いて渡河したのである。

以上は陸路であるが、海路の記入として、沓尾と蓑島、沓尾と苅田の間に舟道を赤色の細線で記入しており、沓尾および蓑島が港町として重要であったことが分かる。

また、蓑島には「船不掛」と、苅田の神島(こうのしま)には「神ノ島船不掛、地ヨリ十六町沖」と記し、船が接岸できない遠浅の海であったことを書き付けている。また、曽根には「塩浜」、「遠干潟」とあり、塩田や干潟の状況が記されている。

このように幕府の「絵図書付候海辺之覚」(一七カ条)の港と海岸の小書要領の指図に準拠して、豊前国絵図は仕立てられたことが分かる。

以上から豊前国の正保国絵図は、その作成基準に準拠した国絵図であった。それゆえに、その特徴の一つでもある交通関係事項の図示、注記が重視されていたことは、以上から十分に読み取れる。