御茶屋があるような村は交通の要衝でもあり、宿駅の中でも本宿である場合が多いのだが、大橋村は藩用の人馬継ぎのみを行う半宿であった。中津往来の本宿は小倉から苅田・椎田・松江・八屋・中津領島田と配置されており、領内屈指の在郷町行事・大橋はいずれも本宿ではなかった。

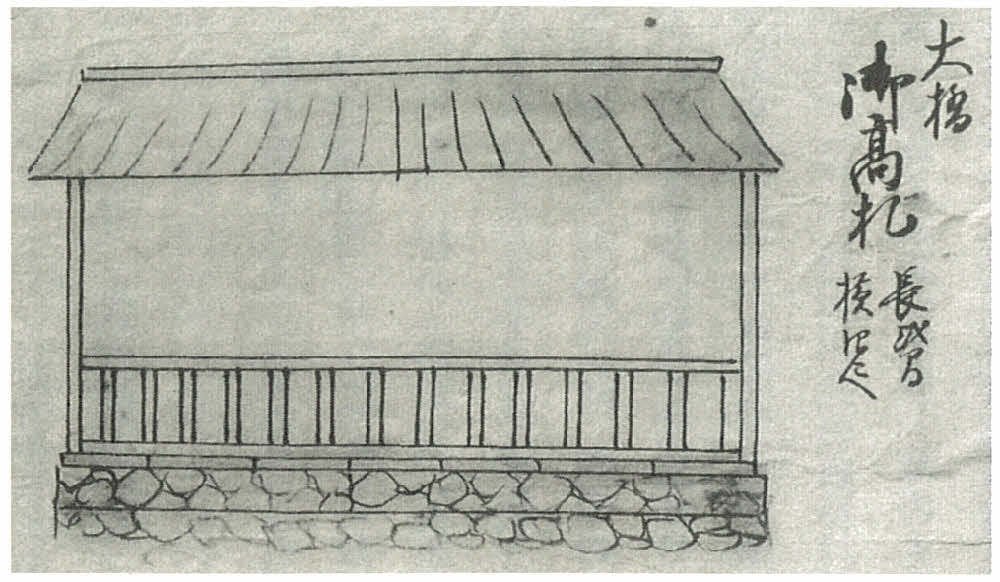

大橋村の高札場は、中津往来の北沿い、旧縁寺と禅興寺の中間付近(現行橋市大橋三丁目一番地三〇号付近)に立っていた。慶応四年(明治元・一八六八)に描かれたと思われる大橋村高札場の絵図には、寸法が幅二間・奥行き四尺であったことが記されており、山鹿村のそれとほぼ同じ大きさであったことが分かる。大橋村の高札場に掛けられていた高札枚数は、天保一二年(一八四一)の段階で一六枚であった(国作手永大庄屋天保一二年一〇月二七日条)。隣村の京都郡行事村は、大橋村と一体になって小倉藩屈指の一大商業圏を形成していたが、宿駅ではなかったため、高札の枚数は三枚であった(同前史料)。

なお、明治新政府は、慶応四年(一八六八)三月に、諸国の高札について、これまでの分(幕府や藩が作った高札)を全て取り除き、太政官名による五枚の高札を新たに立てることを指示した。この時に、それまで掲示されていた高札の多くが廃棄されたものと思われ、豊前地方にも慶応四年以前の高札はほとんど残っていない。新政府は、それからしばらくの間、高札による法令の公布方式を続けたが、時代にそぐわないという見地から、明治六年(一八七三)二月二四日に廃止している。

⇒「大橋村 行事村 宮市村見取図」を見る…高札場(大橋村)