前述のように、近代の地方自治制度は普通選挙制度の実施まで、有産者、資産家に極めて有利な制度であった。行橋地域町村の資産家の多くは地主であった。彼らは町村政や郡政に加わる一方、地域の企業活動や種々の文化活動の担い手となり、地域の名望家として重きをなした。その代表として柏木勘八郎父子を挙げることができよう。七代勘八郎は明治三八年に家督を譲るまで、明治二二年から明治三八年まで町会議員を、また郡制開始以来引退まで郡会議員を務めたほか、豊前六郡米商組合長、筑紫運炭鉄道会社社長、第八十七銀行取締役、福岡県農工銀行取締役などに就任した。さらに、小波瀬村の塩田開発、新田原の果樹園開墾、蓑島と文久松原を繋ぐ道路の埋め立て事業を行っている。義太夫を好み、香春にいた津太夫を行橋に招き、彼を後援して大阪文楽にまで送り込んだ。津太夫はそれに応え、最高位の紋下にまで昇進したという。

八代柏木勘八郎は元老井上馨の甥である。七代目の実子門三がロンドン留学中に病を得て亡くなった際、英国滞在中の井上馨が一切の面倒をみたことが縁となり、その甥が養嗣子と迎えられ、八代目を継いだ。彼も父の後を継いで町会議員、郡会議員を連続して務め、町助役、郡参事会員、農会評議員にも就いた。一方で、行橋電灯会社や宇島鉄道の起業にかかわり、両社の取締役社長に就任、また福岡県農工銀行や宇島木材の取締役なども務めている。

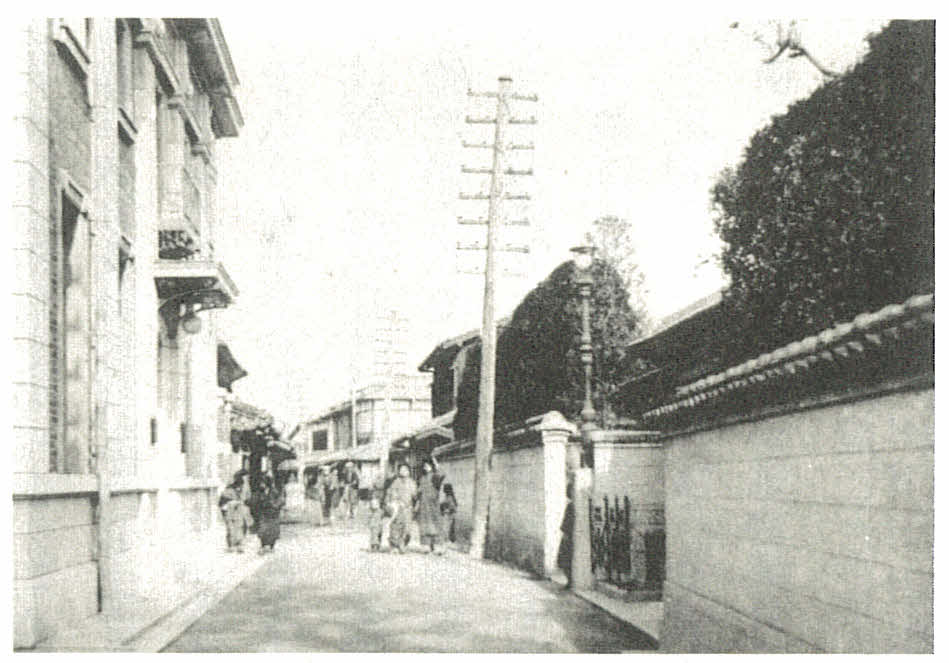

⇒「大橋村 行事村 宮市村見取図」を見る…柏木勘八郎邸跡