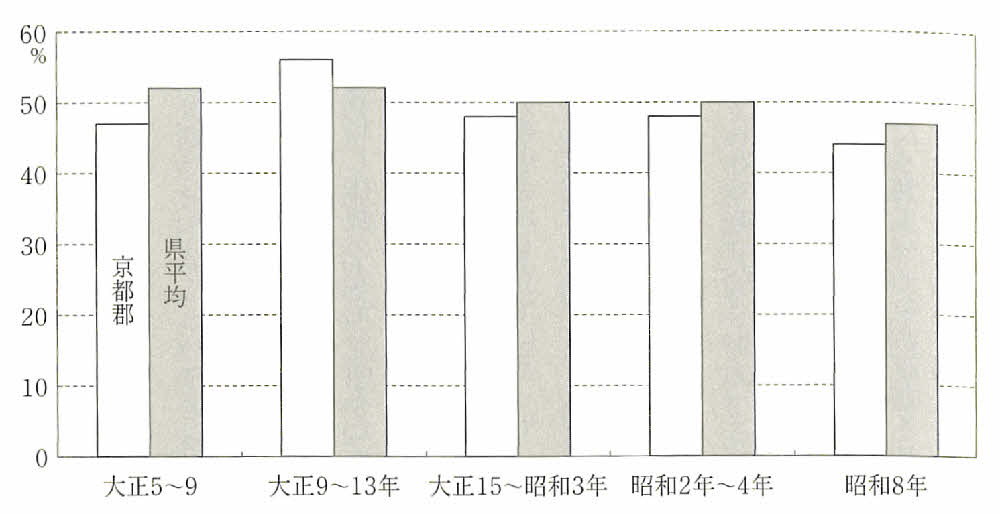

小作地率の漸減は、一方では小作料が低下してその取得を目的とした土地の貸付が次第に魅力を失ってきたことを意味している。この点を実納小作料の推移によって見ておくと、図6に示したようになる。これによれば、大正九年から一三年には県平均よりは相当高かった京都郡の小作料は以後急速に減少し、県平均をかなり下回っていることがわかる。こうした落ち込みは何よりもこの時期、農村不況を背景に発生した小作争議の結果であった。福岡県では、大正一三年から昭和一二年の間に一九七四件の争議が起こっている。社会運動の項で述べるように、第一次大戦後行橋地域でも小作層を中心に農民組合によって多くの農民が組織され、小作争議が発生した。争議の要因は大きくいって、小作料引き下げをめぐる問題と土地の引き上げ(取り上げ)問題であった。

農産物価格の下落によって農家所得が減少する中で高額の小作料を払い続けていては、農家経営は成り立たなかったといっていい。大正一〇年代以降、小作料引き下げ要求が活発化するのは、何よりも農産物価格の下落を引き起こした農村不況にあったのである。

農産物価格の下落は同じように地主を直撃した。この地域は中小地主も多かった。彼らにとっても農業不況は深刻であった。危機に直面した中小地主と小作は、小作料をめぐって対立せざるを得なかった。農業不況のために小作農の小作料滞納も増えたであろうし、所得の減少した中小地主が手作りを始めることも多くなったであろう。土地の引き上げ問題はこのような時に生じる。そしてこれがまた争議を引き起こすのである。