つまり明治後半の教育は、公立小学校を中心に、制度的にも内容的にも日本の初等教育が確定した時期といえる。

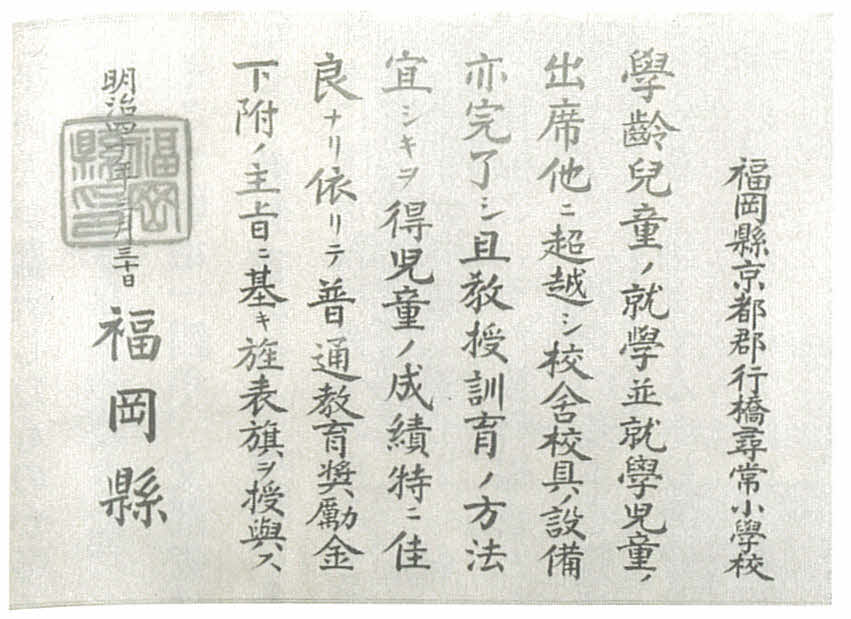

このような経緯の中で、明治三四年、福岡県では学校教育の振興、教育内容の充実化のために、独自の学校表彰制度を設け、優秀な小学校に旌表旗(せいひょうき)を授与し、その栄誉をたたえた(「旌表」とは徳行をほめ表す意味)。表彰の基準については、就学率、出席率、施設、学習指導、児童の学業成績などを評価基準とし、特に就学率・出席率を重くみて表彰した。

旧豊前国で最初の旌表校の栄に輝いたのは、明治四〇年の行橋尋常小学校で、旌表旗とともに表彰状が贈られた。旌表旗を授与された学校は「旌表小学校」として、学校や地域住民の名誉とされ、その後も旌表学校にふさわしい教育が続けられていった。

行橋町議会議員柏木勘八郎の日記には、このことに関して次のように記されている。

| 三月三〇日 | 午前八時過 佐野校長ト県庁へ出頭 一〇時旌表旗授与セラル。 |

| 三月三一日 | 旌表旗携帯、佐野校長ト午前八時八分ノ列車にて博多駅出発、遠賀川ヨリ降雨、一二時過行橋駅ニ着ス、煙火・楽隊歓迎人多数ニテ行事ヲ通過、尋常小学校ニ帰省ス、学校ノ内祝宴ニ臨ミ帰宅ス。 |

市内でのその後の旌表旗受賞校は次の三校である。

大正一四年 仲津尋常高等小学校

昭和一四年 今元尋常高等小学校

昭和一九年 今川国民学校

この旌表制度については、一時期廃止論を含めたいろいろな意見が出されたが、結局昭和二〇年度までに県下で一三八校を表彰して、この制度を終えた。