常悦は松江の人。京都で二条家流の和歌を学び出雲にも来たり住んだ釣月(万治二年(一六五九)~享保一四年(一七二九))を師とする。常悦は大社の地へも赴いて和歌を教授した。百蘿は出雲大社国造千家家の代官役であった広瀬家の出身で、京都に出て俳諧を学び、当時の著名な俳人たちと交流するが、最終的には蕉風を拠り所とする。出雲に帰ってからは、俳諧のほか、和歌、神学、国学などを人々に教え、また国造北島家の学問師範も務めた。京都にいた宝暦八年(一七五八)岡崎の空阿のもとを訪れて俳諧の講義を受けた様子を問答録として記した『岡崎日記』が有名である。以下この常悦・百蘿との関わりということを念頭に置きながら三代~五代の文芸活動について見ていく。

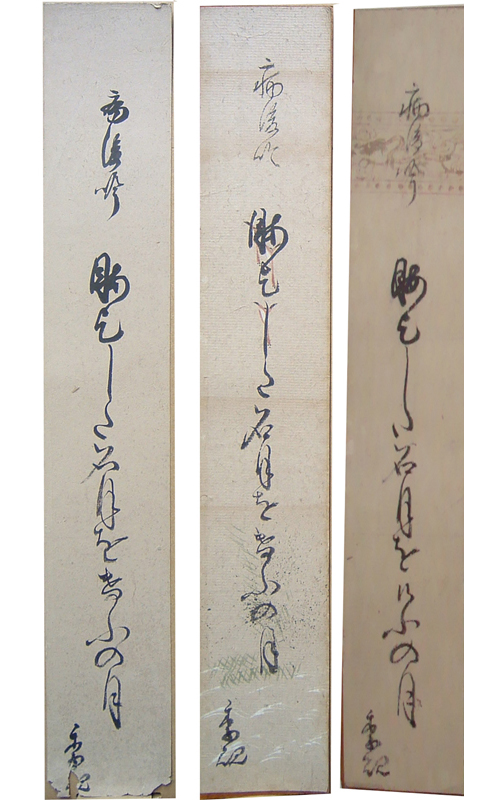

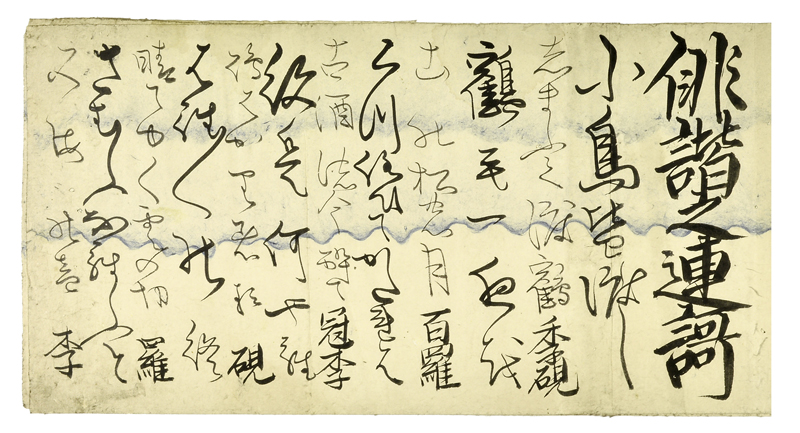

まず三代季硯の活動について。和歌の創作として、詠歌の短冊が残る。また常悦の編によって安永二年(一七七三)たか高つのの角社(島根県益田市の高津柿本神社)に奉納された『高角社奉納百首和歌』に、手錢季硯の名で詠が収められている(図版15)。なおこの奉納和歌には、ちょうどこの頃松江藩の六代、七代藩主に仕えて藩政改革を実行したことで有名な中老の小田切尚足、家老の朝日郷保らの詠も見えている。また俳諧に関しては、発句を記した短冊を多く残している。中に「病後吟」と題して「暇乞した名月をけふの月」という同じ句が書かれた短冊が三枚ある(図版16)。前述した、生死の境をさまよう大病の折に白山の狐による夢のお告げがあって助かったという、その時に作成し親交のある人に配るなどした、その残りであろうかと推測する。また弟の冠李、広瀬百蘿と共に巻いた歌仙『俳諧短歌行』(宝暦九年(一七五九))、『俳諧之連謌』(同十年)もある(図版17)。

図版15 『高角社奉納百首和歌』

図版16 季硯「病後吟」短冊

図版17 季硯、百蘿、冠李『俳諧之連謌』

冠李(季硯の弟長康)は、和歌では、やはり『高角社奉納百首和歌』に詠歌が収められるほか、俳諧に関して、兄の季硯、広瀬百蘿と歌仙を巻いていることは前述の通りである。『萬日記』(当家に関わる公的、私的行事や折々の出来事などの記録)の寛政八年(一七九六)四代敬慶死去の記の中に冠李の詠んだ追悼句が収められる(佐々木杏里氏示教)。また、『俳諧本式幷色紙短冊之事』には、「冠李」印と共に「延享元年甲子仲秋十四日写之」の記があり、『画家筆要秘記』には、やはり「冠李」印と共に「天明二年寅晩夏書写之」の記があって、写本の業にも努力している。

次の四代敬慶については、専ら和歌に関するもののみが見られ、短冊や一枚物のほか、季硯・冠李と同じく『高角社奉納百首和歌』にも一首が収められている。

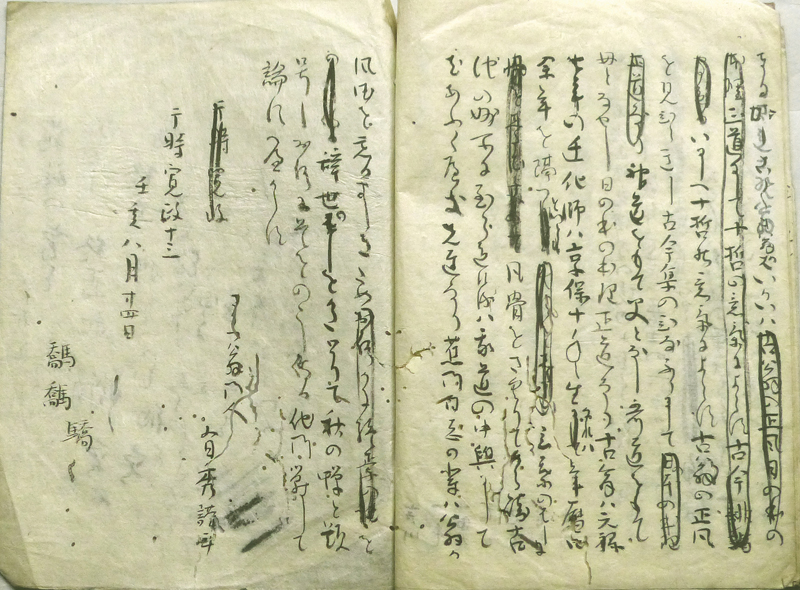

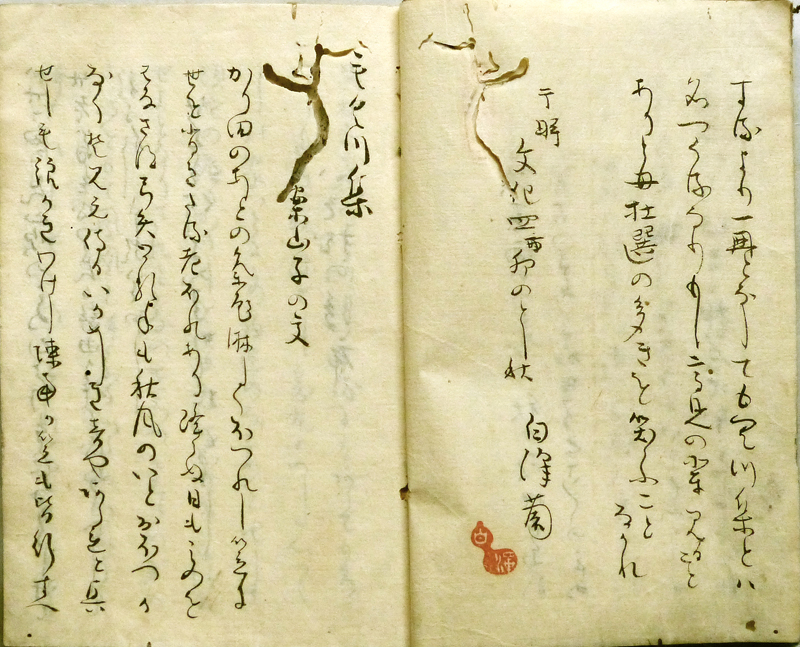

五代有秀は、先ほど挙げた「神文」(『蕉門俳諧極秘聞書』に、冠李、百蘿を両宗匠と称していたが、俳諧の活動が顕著であり、短冊も多く残している。有秀は百蘿が没した時の追悼集『秋の蝉』に序文を寄せたが、その草稿が残る(図版18)。なお刊本になった段階では(文化二年(一八〇五))、文章が大きく改められている。さらに刊本には有秀が描いた百蘿の肖像画も収められた(図版19)。後に有秀が没したとき、俳諧仲間たちが集って『追善 はな華けし罌粟』(文政四年(一八二一)刊)を編んで追悼したことからも、彼が出雲俳壇において高い地位にあったことが窺える。また和文の制作にも取り組んでおり、自作の和文を集めた写本『もくづ集』(文化四年(一八〇七))が残る(図版20)。

図版18 有秀『秋の蝉』序文草稿

図版19 刊本『秋の蝉』、有秀による百蘿像

図版20 有秀『もくづ集』

以上のように三代から五代にかけて、手錢家の人々は、和歌の常悦、俳諧の百蘿と深い交流を持ちながら文芸活動に携わっていた。前述したこの時期の蔵書形成は、この文芸活動と一体となってなされたものと見ることができる。

なお次の六代有芳については、その俳諧活動を短冊などに見ることができる。一方で漢詩を作ることにも努めていたことが、残された短冊や一枚物によって知られる。続く七代有鞆は和歌の短冊を残している。そしてその妻さの子の活動に至るが、これについては前述したように第二のピークと見なされるので、次に項を改めて述べる。