おおさかむかし案内

江戸時代、大坂城を中心に城下町が形成され、河川・運河に囲まれた水の都であった大坂

(現在の大阪)は、全国の経済や物流をとりしきる所として重要な役割を果たし「天下の台所」の異名を持つ商人の町として栄えました。

また、町民文化が成熟し、私塾による学問も根を降ろしました。

住吉名勝圖會 : 五巻

寛政6(1794)年に刊行された『住吉名勝圖會』は、名所図会作家として名を馳せた秋里籬島の作品のひとつ。多くの参詣者を集め賑わった住吉大社とその周辺の江戸期の姿を知ることができます。

和泉名所圖會 4巻

寛政8(1796)年に編纂された和泉国(現在の泉州地方)の名物・名所案内です。和泉の国の由来から、堺の生んだ数多くの人物・名産品や寺院・神社の由来、有名な堺の鉄砲・刀鍛冶から包丁・のこぎりの打出しなどが記載されています。

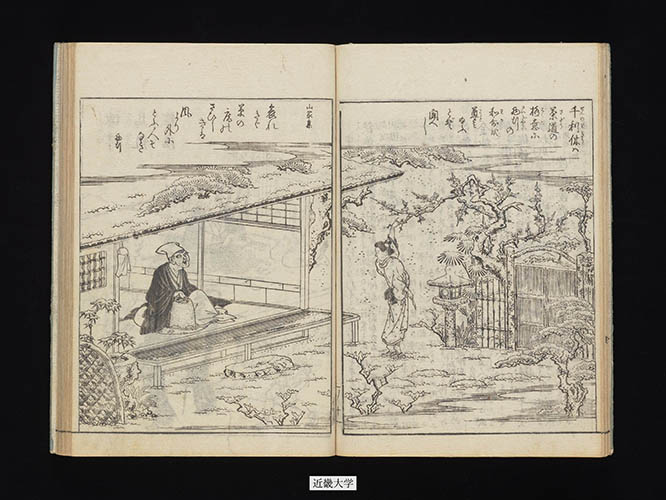

攝津名所圖會 9巻12冊

摂津国(現在の大阪府北西部、兵庫県南東部)の名所旧跡を絵図と文章で著した地誌。編者は秋里蘺島。挿絵は、竹原春朝斎を中心に、丹羽桃渓ほか7名の絵師が分担して描いています。寛政8(1796)年に7-9巻(3巻4冊)の4冊、2年後の寛政10(1798)年に1-6巻(6巻8冊)が刊行されました。

河内名所圖會 6巻

現在の大阪府東部の南北全域にあった「河内国(かわちのくに)」を描いた名所図会。本書巻之四は、若江郡、巻之五は、高安郡、河内郡と、本学周辺の地についての記述がある巻で、若江城墟、弥刀神社、石切剣箭(つるぎや)神社などが収録されています。大坂と奈良を結ぶ椋嶺峠(現在の暗峠)に茶屋や旅籠がひしめくように軒を連ね、街道として繁盛していた様子がうかがえます。

名所旧跡はもちろん『伊勢物語』筒井筒の段に由来する故事や、楠木正行が討死した四条畷合戦の『太平記』からの引用と挿絵なども収録されています。

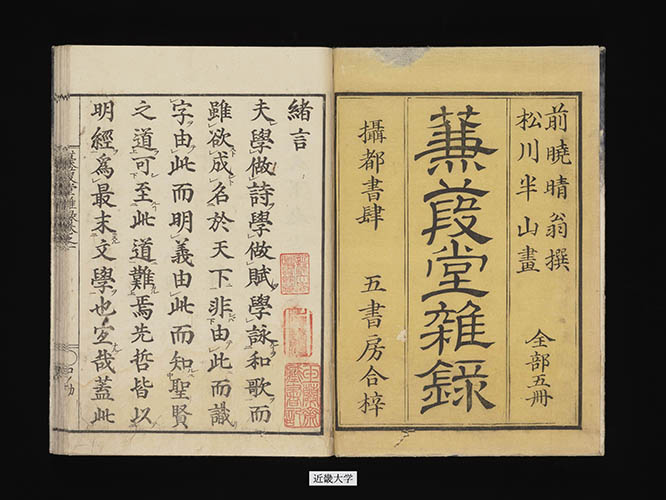

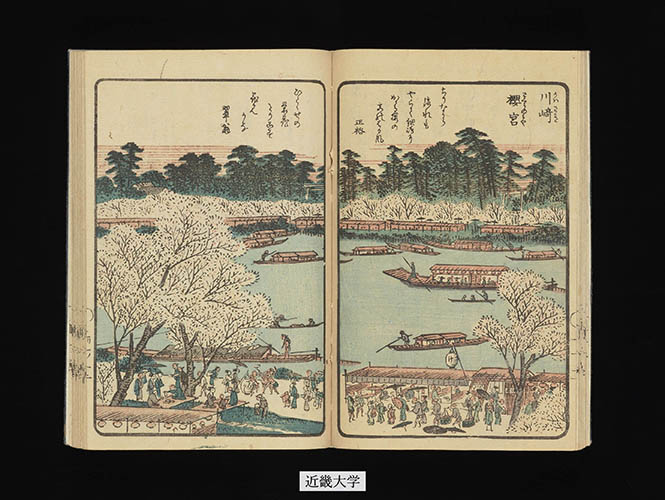

澱川兩岸勝景圖會 2巻

曉鐘成は江戸時代の大坂の浮世絵師、読本作家です。江戸時代後期に流行していた名所図会を数多く描いたことで知られており、図版をふんだんに用いた和算書『算法稽古図会』、江戸時代唯一の犬の飼育書である『犬狗養畜伝』を出版するなど多方面で活躍しました。

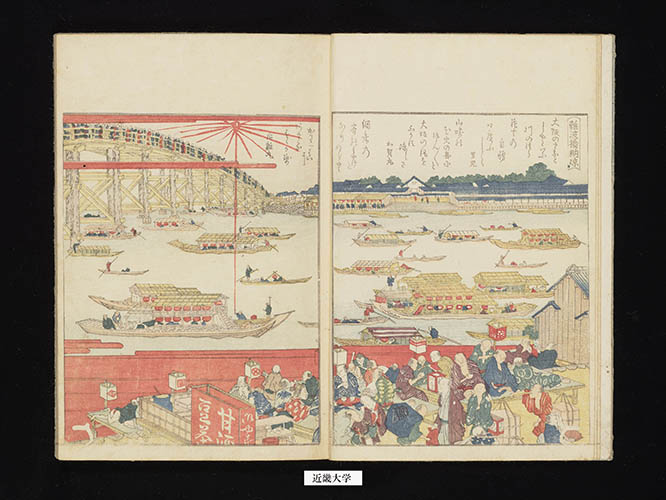

『澱川両岸勝景図会』は葛飾北斎の絵入り本『隅田川両岸一覧』を模倣した図会です。堂島川にかかる大江橋、材木を流す筏や大きな水桶を積む舟、さらには現在も淀川花火大会として続いている花火の様子など、川に密接した四季折々の庶民の生活が垣間見えます。空の高さを表現するために、枠を超えて魚を掴んで飛び立つ鳥が描かれているなど、遊び心に溢れた構成となっています。見開き図版は全て連続しており、つなぎ合わせると長大な淀川両岸の図となります。

淀川両岸一覧

江戸時代後期の京都から大坂を流れる淀川周辺の景勝地を中心に収録した船旅の案内書です。上り船の部2巻、下り船の部2巻の計4巻から成り、それぞれ淀川の左岸と右岸を紹介しています。

当時の淀川は幕府の認定を受けて運行する過所船という定期便が航行しており、天満と伏見間を定期的に往復していました。酒や海産物など荷物を運ぶ船だけでなく、旅客専用の三十石船が往来しており、最盛期には1日に往復計320便、約9,000人が移動したとされており、関西におけるきわめて重要な交通手段でした。

著者は近世後期から末期にかけて名所案内記も含め数多くの著作を手がけた戯作者暁鐘成。松川半山による挿絵には水上交通が盛んだった当時の様子が生き生きと描かれています。松川半山は江戸時代後期から明治初期にかけて大坂で活躍した浮世絵師で、明治期に入ると文明開化によって大きく様変わりした生活をいち早く描くなど激動の時代でも絵を描き続けたことで知られています。

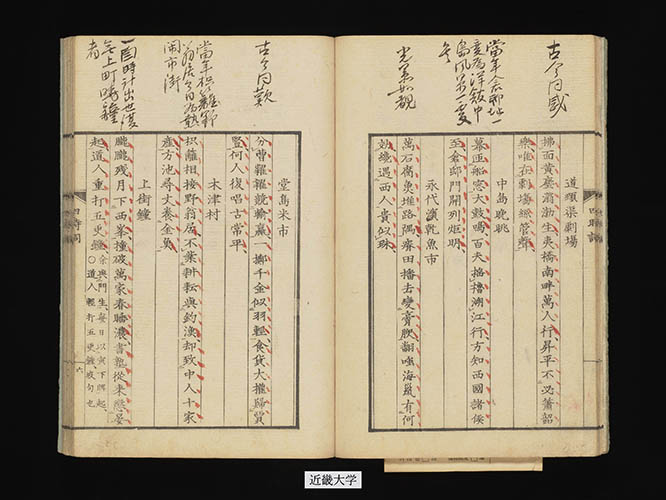

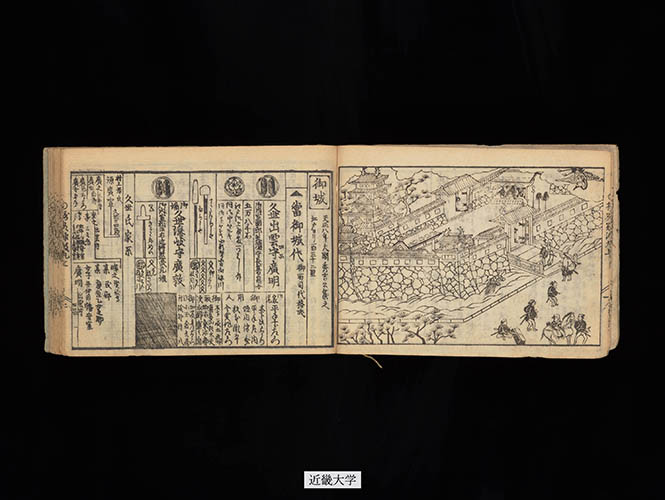

難波丸綱目 7巻

近世大坂の代表的な地誌。延享5(1748)年の初版刊行から天保10(1839)年までの約90年間にわたり7度刊行されました。狭義の地誌のほか武鑑、町鑑、諸商諸職諸芸の名寄せ等の豊富な内容で、その都度、改正・増補を行っているため、各版を追うことによって近世大坂の文化、人物、商工、物産、町制等の変遷をたどることができます。所蔵本は安永6 (1777)年版です。

大坂物がたり

当初は関ヶ原の戦、冬の陣の直後に完結したものとして出版され、更にその後夏の陣において大坂城が落城すると、その戦況を書き加えて冬の陣までを上巻とし、夏の陣以降を下巻として出版されました。そのため、1冊本、上下2冊本などでいくつかの異本が見られます。速報を目的としたニュース的出版物としては最初のもので評判になりました。軍記の絵入り仮名草子として流布しました。