この時期になると土器も新たに壷(つぼ)、深鉢、注口土器というように用途別の器形が現われる。壷というのは液体などの貯蔵用容器で、胴より口が小さく、首のあるのが普通で、肩の線から丸味のある首が造り出され、胴より肩が張ってなだらかな曲線で底部が造られ、底は口より小さめであるが、均整のとれた安定した形をしている。この時期の深鉢形土器は朝顔形に開いたものと、口縁部が蕾(つぼみ)のように内傾したものとがある。単純な形の深鉢形土器は口縁部がわずかに内傾する程度であるが、多くは口縁部が花弁のように山形状で外反し、頸部が細く胴に膨らみを持っており、底は比較的小さい。浅鉢形土器は小形で口縁部にわずかに変化を付けている。注口土器とは酒など特別な液体を入れた土器で、急須(す)や土瓶(びん)の祖形でもあり、壷形土器に注口が付いた形をしている。注口部の下に飾りの突起を1つ又は2つ並べているのがこの時期の特徴である。これらの土器は薄手に作られていて、高さ50センチメートルの大形の深鉢形土器でも厚さ7ミリメートル程しかなく、手造りによる製作技術の優秀性が認められる。装飾文様は器形に合わせ、花弁状の口縁部の先端に指先形の突起を飾り付けたりするが、粘土ひもを渦(うず)巻状に張り付けたり、粘土ひもの代りに太い沈線で飾ったりする。また、装飾的磨消縄文を用いたり、頸部を境として上下に文様が分けられた特異な曲線文の土器もある。モチーフは皮紐などのよじれと曲線からヒントを得たのであろうか。文様原体を器形に合わせて図化したものが多い。図化した文様帯を沈線で描いて一部を縄文で施文し、一部は磨いて滑らかな地膚にする。施文する縄文も撚(よ)りの細い右撚りと左撚りの原体を交互に用いている。波形の文様帯は原体を波形に回転移動させ、直線の文様帯は直線的に原体を回転移動し、右撚りと左撚りの原体を使用するため、綾(あや)織りのような羽状縄文となる。土器の色は縄文中期のように赤褐色、黄褐色などの明るい色調から、黒色を帯びたものになる。後期の土器が黒色を帯びるのは焼成法に大きな変化があった結果と考えられる。土器の焼成法は穴を掘って小枝を厚く敷き、成形後陰干ししてよく乾燥した土器を置き、更に小枝で覆って焼くと、温度が800ないし1000度近くまで上昇するが、完全に燃焼し切った焼灰の中にそのまま保ち、徐々に焼灰が冷えるのを待って完成させる。黒くて光沢のある後期の土器焼成法は、完全燃焼させた焼灰の外側から生の木の葉な

どで密閉し、還元炎で焼成するとも言われている。この黒色土器は、縄文後期の中ごろになると急速に普及して、西日本の九州から東日本や北海道で一般化する。この現象を中国の龍山(ロンシャン)文化の黒陶土器の影響であると考えた人もいるが、龍山文化の土器の器形や伴出遺物など類似点が少なく、その影響は考えられない。

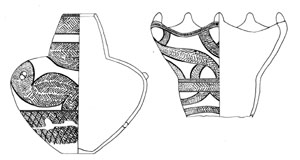

日吉遺跡の土器実測図(胴経25cm)

日吉遺跡の土器拓影