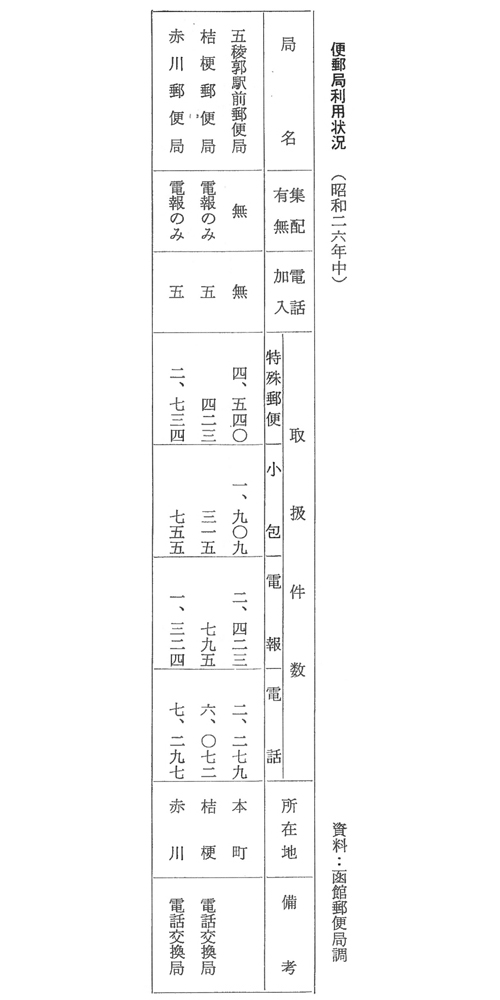

通信状況については、大正五年十二月桔梗郵便局が開局してから年々躍進する村勢に伴って利用件数も増加し、大正十一年七月には五稜郭駅前郵便局が開局した。更に昭和十一年に赤川郵便局が設置となり、電信・電話・為替貯金・保険業務を取扱っているが、この利用状況は次のとおりとなっている。

郵便局利用状況(昭和二六年中)

右の利用状況のうちで五稜郭駅前郵便局の電話件数に比べ桔梗、赤川局件数が多いのは地域的な不便さがあることから、いきおい用件は電話利用で済ませることが多いことを示していると思われる。

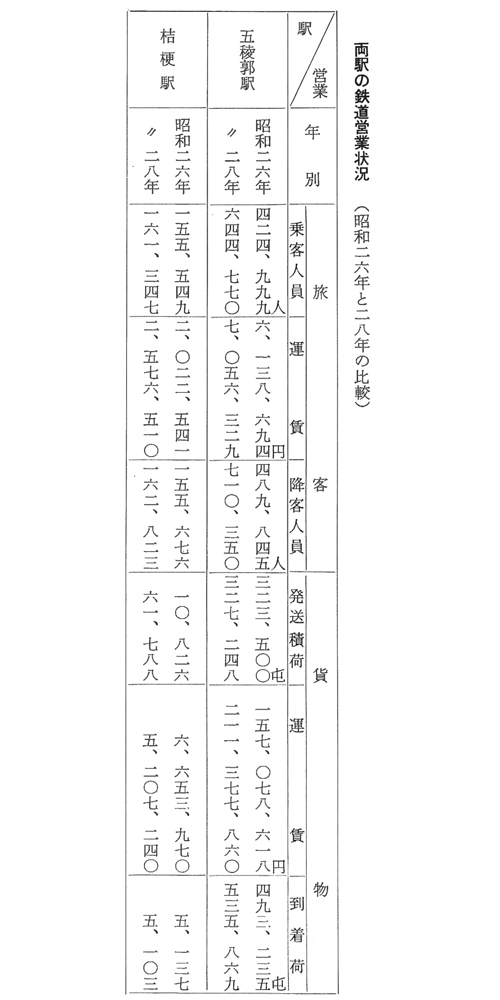

一方、昭和二十六年と二十八年の五稜郭駅と桔梗駅の鉄道営業状況は、両駅の営業集計資料によると次の表のようになっている。

両駅の鉄道営業状況(昭和二六年と二八年の比較)

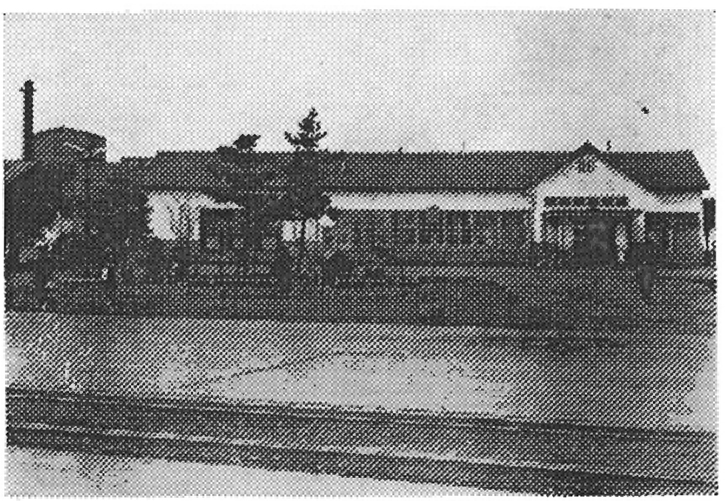

両駅の乗降客および貨物状況

五稜郭駅前電車開通

両駅の乗降客数のうちで、特に著しい変化を示しているのは五稜郭駅の場合で、昭和二十六、八年と比較して昭和四十一年以降の乗降客数は大幅に落ち込んでいることである。この現象は、函館市内への通勤通学者が、運行度数の多い市電や市バス、または函館バスなどを多く利用するようになったことによるものと思われる。

昭和二十八年中の五稜郭駅の乗降客人員が大きく増加しているのは、本駅が松前・江差線の分岐点であることによる地方との交通運輸の要所であることのほかに、近郊からの市内への通勤通学者の多いことが大きく人員数に響いている。