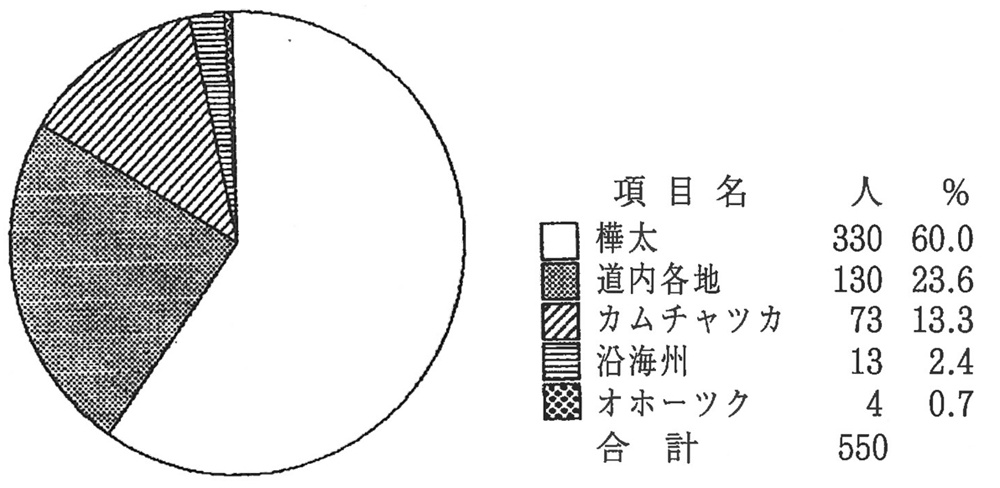

記録にないとはいえ、銭亀沢村は半農半漁の村で「毎年壮健ノモノハ春季ニ至レハ鯡稼トシテ百里ニ奔走シ該地ノ漁業者ニ傭役セラル」(明治十三年『亀田郡各村物産表』北海道立文書館蔵)という状態であったことを考えると、サハリン島への出漁基地函館に隣接しているだけに、同島への出稼ぎがなかったとは思われないのである。このあたりで、親しい仲間を「ズナコマ」(ロシア語で知人という意味)と呼ぶのも、そのなごりであろう。聞き取り調査では、昭和期には「このあたりは、みんな樺太の漁場へ行った」といわれるほどで、昭和八(一九三三)年の調査でもそれは裏付けられている(図1・5・1を参照)。その出稼ぎがいつ頃から始まるのか、以下に二つの事例をかかげ、その実態をおってみることにする。

なお、サハリン・樺太の地名については、日露戦争前も含めて明治三十八年七月の地名改正による漢字表記とし、現在名がわかるものは[ ]内に記した(西村いわお『南樺太』一九九四 などを参照した)。

図1・5・1 昭和8年の出稼先別人数(昭和9年『村勢一班』より作成)