大正七(一九一八)年、鉄道政策に特に力を注いでいた立憲政友会の原敬内閣が成立すると、それまで政府内で検討していた既設鉄道線広軌改軌計画を放棄、かわって全国の鉄道網を充実させるべく地方支線などの新線建設政策を推進していった。これは、原敬の資本主義の発展による都市部と農漁村部など地方との格差を是正するという政策と合致したもので、大正八年三月の北海道鉄道敷設法改正、四月の地方鉄道法公布、大正九年には鉄道院を廃し鉄道省へ昇格させるなど積極的な鉄道政策を展開していった。そして大正十年、それまでの鉄道敷設法の全面改定となる鉄道敷設法改正案を第四十四議会に提出したが、貴族院で紛糾、同議会では未成立となった。その後、同年十一月、原首相が東京駅で暗殺され、内閣総辞職後、すぐに高橋是清内閣が成立し、大正十一年、再び鉄道敷設法改正案を提出、同じく議会で相当な論戦となったが可決され、四月十日、改正鉄道敷設法として公布された。

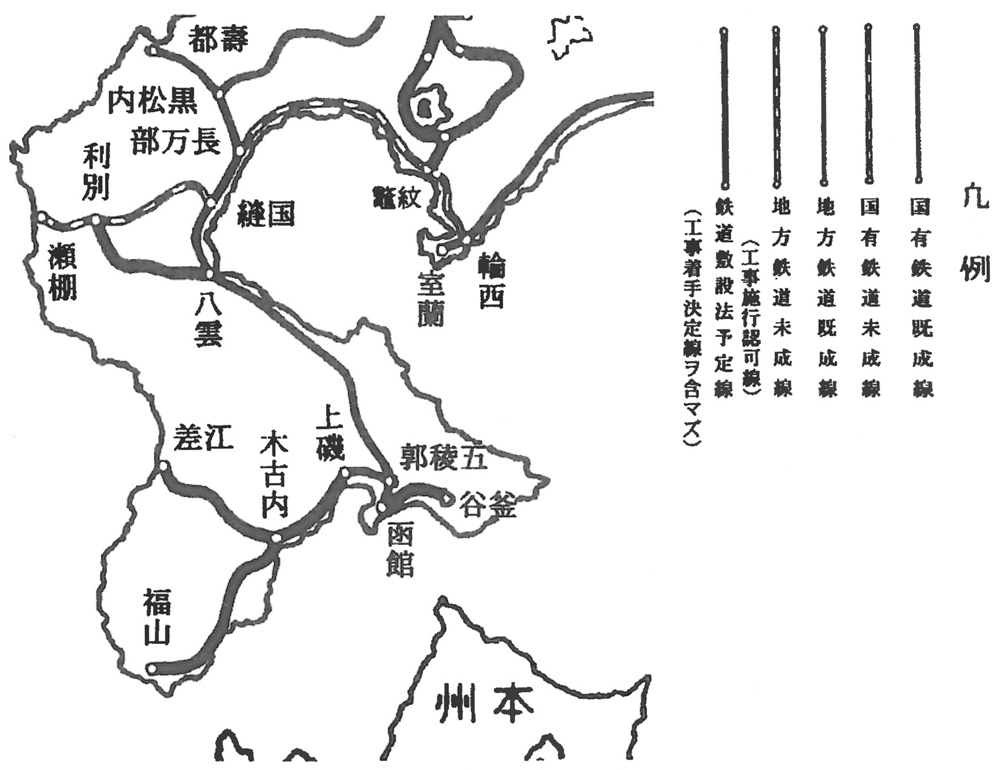

この改正鉄道敷設法により、全国で新たに一四九項目、一七八線が敷設予定線と規定された。北海道では二六線、うち道南では図1・6・2のように四線が予定線となり、函館を起点として下海岸を走る鉄道線も「渡島国ヨリ釜谷ニ至ル鉄道」として戸井村大字釜谷までの線路敷設が初めて明記された(大正十一年「公文類聚第四十六編巻二十四」国立公文書館蔵)。

図1・6・2 道南地方の「改正鉄道敷設法」敷設予定線図(大正11年「公文類聚第46編巻24」国立公文書館蔵)