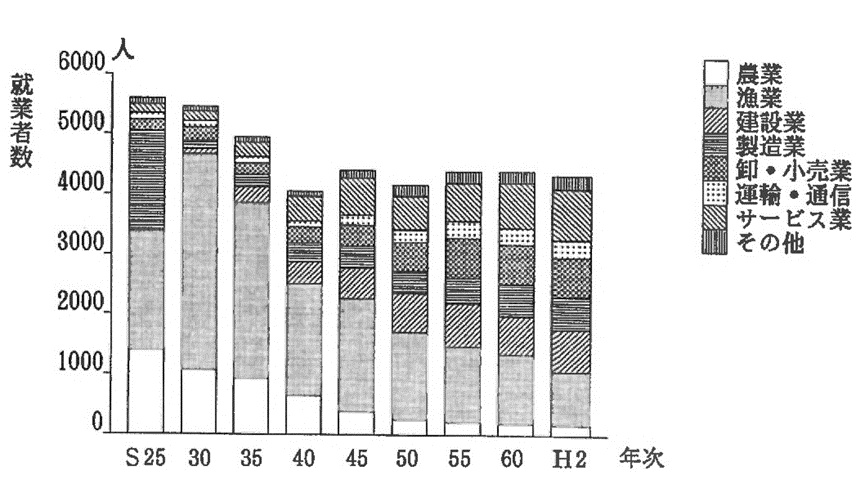

これに対して、同四十年以降の推移の特徴は、増減の変動より産業別割合の変動が大きいことがあげられよう。つまり、第一次産業の就業者が減少し第二次、第三次産業の従事者が増えているのである。

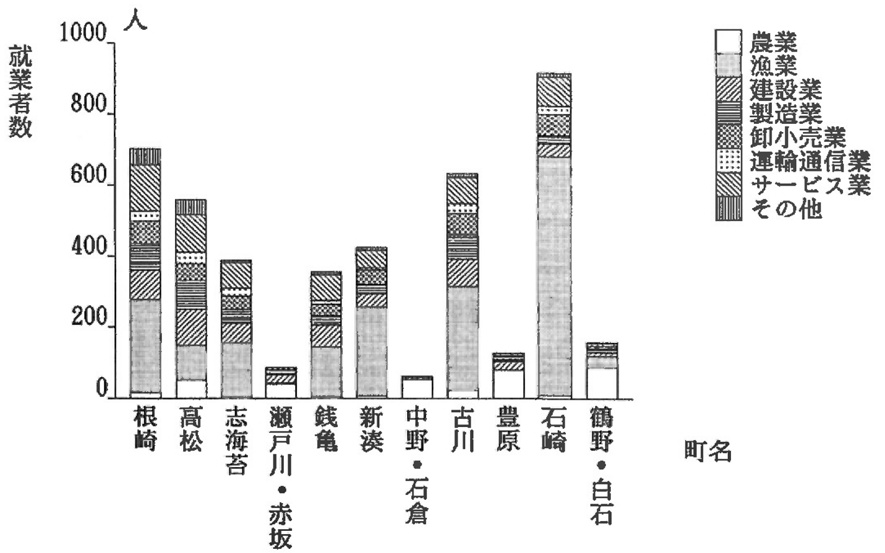

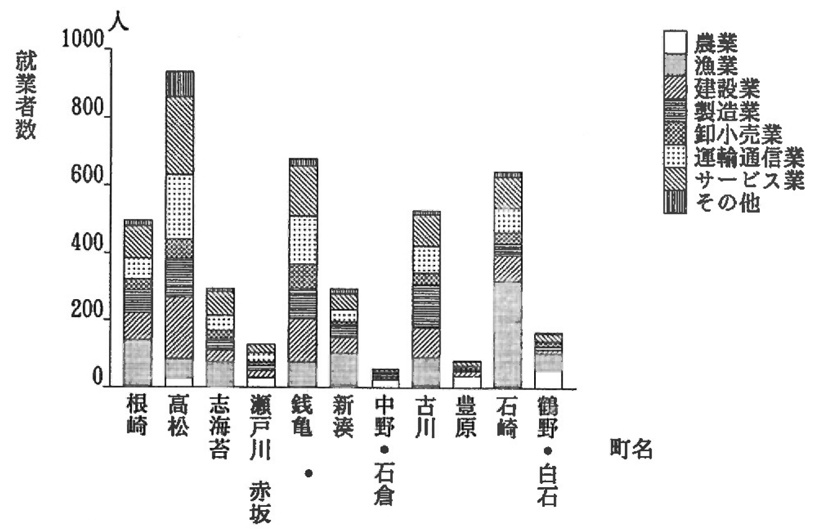

また、産業別就業者を町別に表しその変化をみたのが図1・7・6、7である。昭和四十五年には、かろうじて約半数の漁業就業者がいた。しかし、平成二年には漁業就業者が二〇パーセントまで減少している。漁業主体とする町は石崎町だけが存続している。就業者が増加した高松、銭亀町は、サービス業や運輸通信業の就業者が多い。

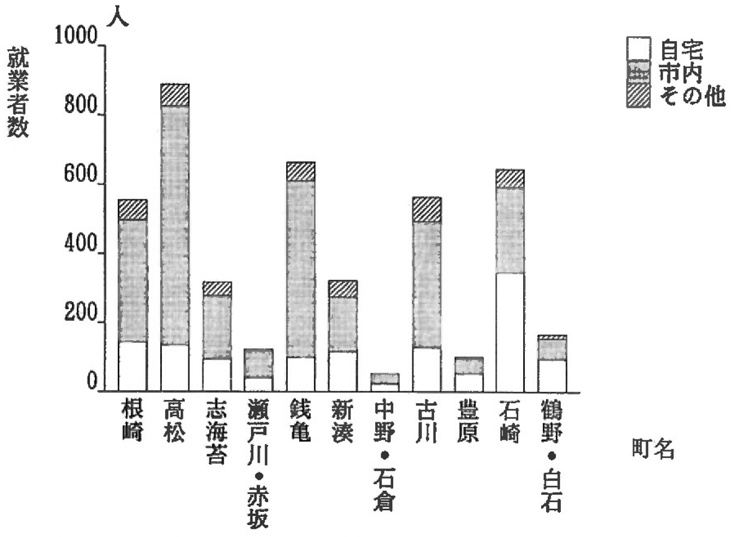

このような変化を、従業地との関係の把握を目的に作成したのが図1・7・8である。同図は、第一次産業以外に従事するほとんどの就業者が市内への通勤者であり、職住分離を表している。つまり、昭和六十年頃の銭亀沢は、漁村というイメージがほとんど死語にちかい状況であることが理解できる。

図1・7・5 産業別業者の推移

各年次『国勢調査報告』より作成

図1・7・6 産業別就業者数(S45)

昭和48年版『函館市統計書』より作成

図1・7・7 産業別就業者数(H2)

平成2年国勢調査『函館市の人口』より作成

図1・7・8 従業地別就業者数

昭和60年国勢調査『函館市の人口』より作成