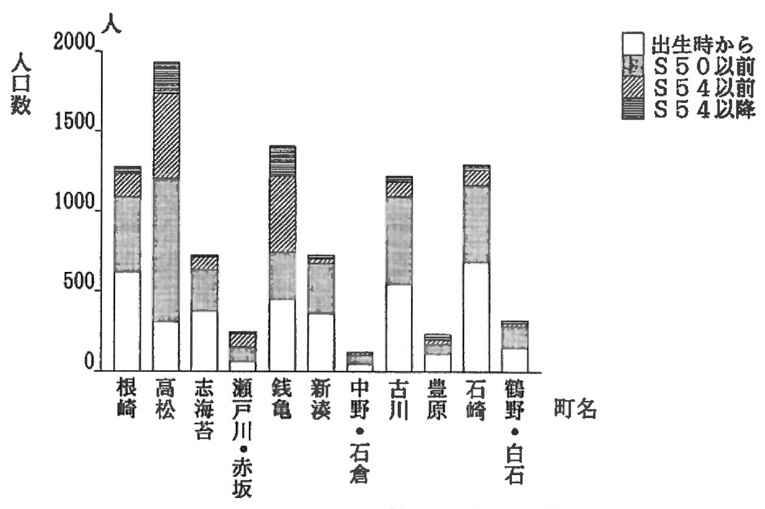

もうひとつの変化は、昭和四十年以降の高松、銭亀町における新住民の増加である。この新住民の入居時期をより具体的にみるために作成したのが図1・7・9である。高松町は、昭和五十年以前から入居しているのに対し、銭亀町は昭和五十四年以前に入居している割合が高い。

高松町が住宅地として注目されはじめたのは、「函館市が銭亀沢村字高松にことし約一万平方メートルの農地を買い込んだ、銭亀沢村でもこの近くに道道拡幅に伴う移転先の団地づくりを進めており、将来はこの地区が新宅地としてクローズアップされていくようだ。」(昭和四十年十月二十二日付「道新」)とあるように市村合併以前からである。

銭亀町については、住宅生協が昭和五十年に買収しており(昭和五十年八月四日付「道新」)、開発認可を翌年の八月二十六日に受けている。その後の工事完了にともなう入居時期は同五十二年七月以降と思われる。高松町の住宅地を「空港団地」、銭亀町の住宅地を「望洋団地」といいそれぞれ昭和五十五年に町会としても独立している。

銭亀沢は、漁村の解体的構造変化という内部の変化と、新住民の増加という外部からの変化によって都市化の影響を受けるのである。

図1・7・9 入居時期別人口数

昭和55年国勢調査『函館市の人口』より作成