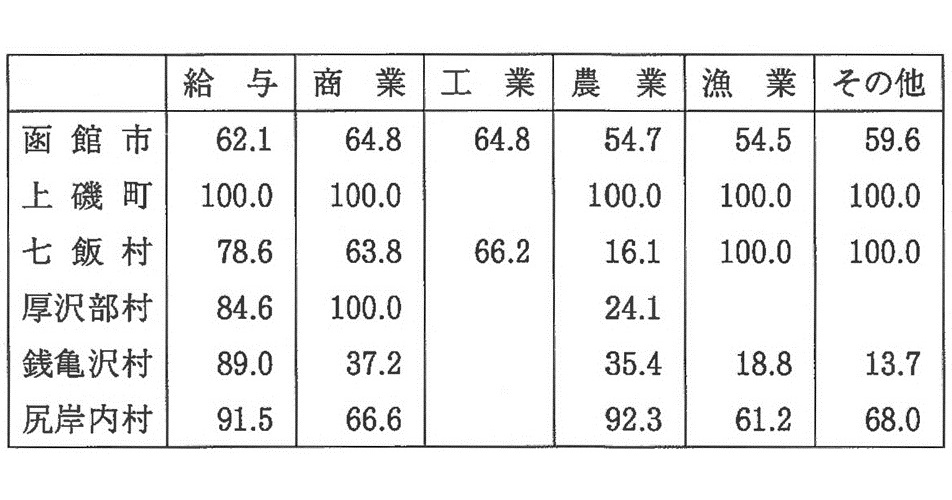

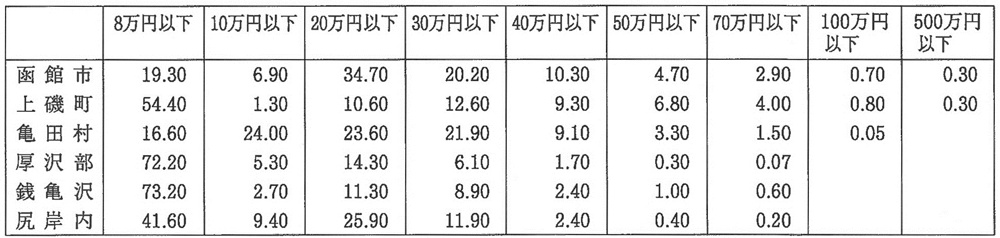

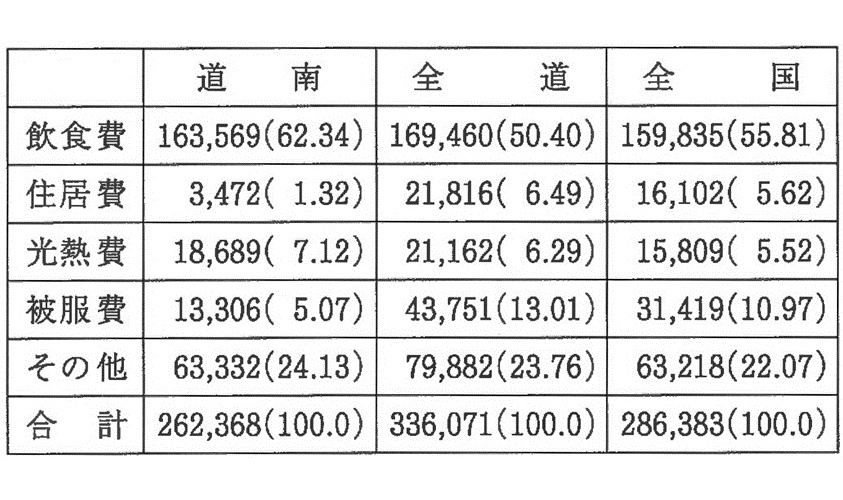

また、納税と所得階層に関する統計数値からは、銭亀沢村における生活実態を間接的にかいま見ることができる。表1・7・5は、所得税を納める割合を示しており銭亀沢村の平均値が約二七パーセントと低く他の自治体と比較してもその地位が理解できる。特に、基幹産業である漁業の割合が低いことは、村自体の経済力が弱いことを表している。さらに、表1・7・6はこのことを裏づけるように低所得者層が大半を占めている。また、漁家の消費構造について参考として表1・7・7を作成した。

生活基盤整備を担う銭亀沢村の財政事情を示したのが表1・7・8である。ただ、職員の給与などの必要経費を除いた事業費は、全体の約二五パーセントを占めるにすぎない。(昭和四十一年十一月二十九日付「道新」)。つまり、この時期の事業費は一〇〇〇万円前後でかなり厳しい財政運営であったことが推測される。それだけに、農業に従事する村民の「七飯・亀田の農業と同格になるよう農道の整備は重要事項である」(市村合併説明懇談会テープ資料)とする要求などは実現されないままであった。

表1・7・5 所得税を納める割合(昭和30年)

北海道総合開発企画本部開発調査課『道南地域総合開発調査』昭和32年より作成

表1・7・6 所得階層別構成比(昭和30年)

北海道総合開発企画本部開発調査課『道南地域総合開発調査』昭和32年より作成

表1・7・7 無動力層漁家の消費支出内訳

北海道指導漁業協同組合連合会『北海道漁家をめぐる消費構造分析』、北海道『昭和33年 道民の生活』より作成

注)道南の数値は昭和32年で、その他は昭和28年~32年平均の数値

表1・7・8 銭亀沢村決算額の推移

『村勢要覧』、「函館市銭亀沢村合併関係綴」、「銭亀沢村議会書類」より作成