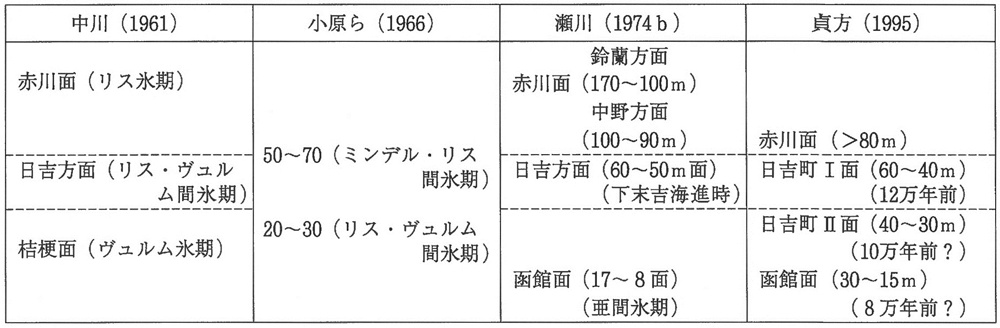

本地域の海岸段丘について、中川(1961)は、函館の海岸段丘を大きく「赤川」面、「日吉町」面、「桔梗」面(多くが扇状地面)に区分し、それらが第四紀の全地球的な氷河性海面変化に合わせて形成されてきたとして、それぞれリス氷期、リス・ヴュルム間氷期、ヴュルム氷期の高海面期に形成されたとした(表2・1・1)。その後、五〇から七〇メートル面、二〇から三〇メートル面を区分し、前者をミンデル・リス間氷期、後者をリス・ヴュルム間氷期に形成されたとした(小原ら、1966)。函館の海岸段丘を系統的に最も詳しく調べたのは、瀬川(1974a、1974b、1980a、1980bほか)であり、「赤川」面をさらに二面に細分し、また「日吉町」面に加えて、それより下位の「函館」面を区分した。そして、それぞれの段丘構成物の層序から海進海退のサイクルを見い出し、「日吉町」面を下末吉海進時(リス・ヴュルム間氷期)の形成とし、「函館」面もそれ以降の亜間氷期の形成であろうと推定した。

一方、近年の広域火山灰についての研究により、およそ九万年前に噴出したとされる洞爺火山灰が、東北日本一帯の海岸段丘被覆堆積物中に広く認められるに及び(町田ほか、1987)、それを利用して渡島半島でも約一二万年前の高海面期に広範な海岸段丘形成があったこと、その後、最終氷期(ヴュルム氷期)最寒冷期に向かう海面降下の途中に、さらに幾つかの段丘が形成されてきたことが分かってきている(宮内、1988)。

表2・1・1 函館の海岸段丘区分対比