この漁業者は、漁獲対象が特定の魚種に偏る漁船漁業に従事していた期間が長いために、海産生物についての一般的認識では詳しくなかったが、天然コンブについての分類、製品の品質および等級とその年度の価格について、ほとんどメモなしに述べることができただけでなく、コンブについてのさまざまな呼び名を認識していた。それらの内容を以下に記しておく。

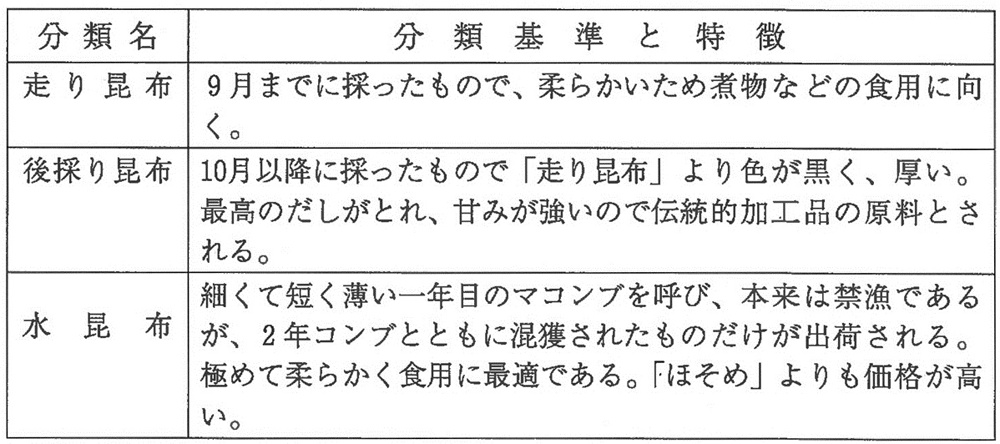

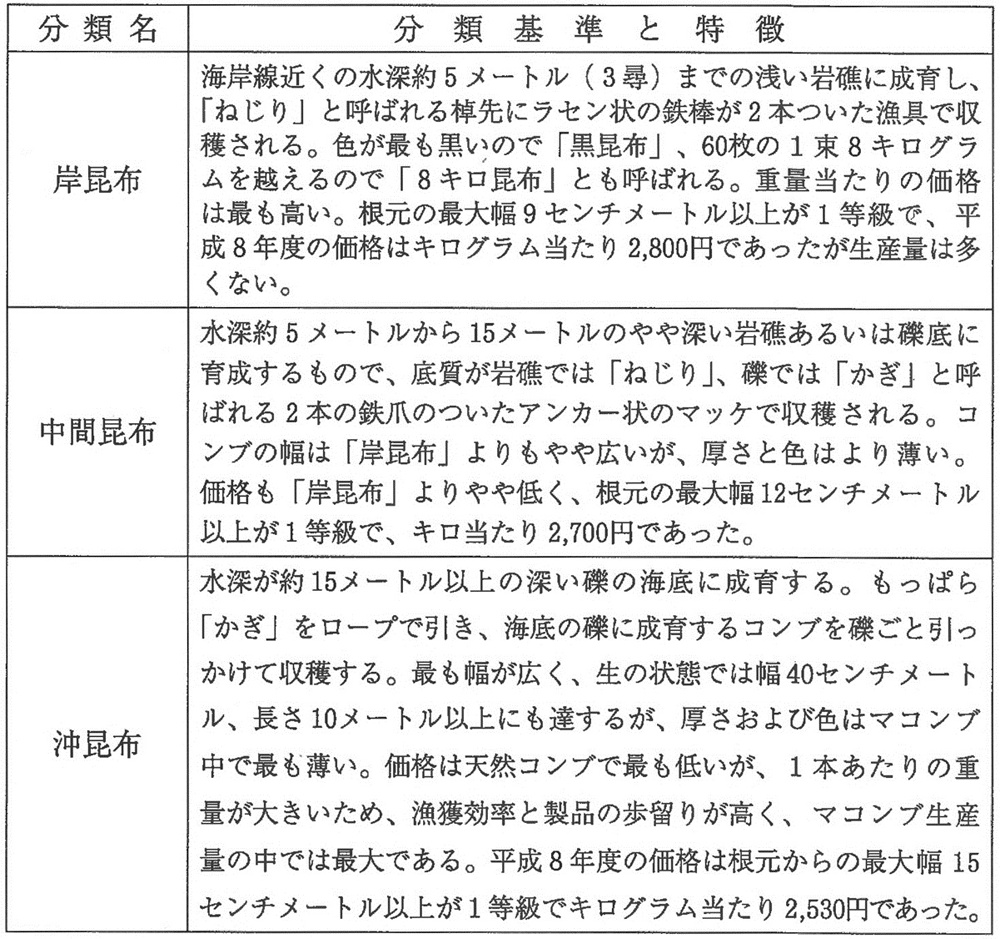

マコンブは二年の寿命をもつコンブである。乾燥製品は「本場折り」というこの地域独特の折り方で五五センチメートルに折って加工し、出荷される。製品の等級は採集時期、成育場所、厚さ、色沢、泥などの付着物の有無などによって細かく等級分けされている(表2・3・8、表2・3・9参照)。

一方、ホソメコンブは寿命一年のコンブであり、八五センチメートルに切って出荷する。身入りの良い乾燥製品は、日数がたつと緑色がかってくる。かつて「しおこし」(「塩干し」がなまったものと思われる)と呼び、「みついし」の名称で出荷されていたが、現在では「ほそめ」の名称で取り扱われている。八五センチメートルもの一本が二五グラム以上の製品は一等級であり、平成八年には一〇キログラムの束で一一〇〇円の価格であった。ホソメコンブは年によって発生量の格差が大きく、平成八年夏にはマコンブの品質があまり良くなかった一方で、数年ぶりに良質「ほそめ」の収穫をみた。

表2・3・8 採集時期や成長段階によるマコンブの分類基準

表2・3・9 生育場所によるマコンブの分類基準