つまり数量が八月中旬から九月下旬までの間の八月下旬に、ある一定の値を示している。これは、五月から九月までは、夏鳥(繁殖のために南方から渡来する渡り鳥)が渡来し、春の渡り期がほぼ一段落した以降であり、各鳥類が、繁殖のための営巣地としてある一定の広さのなわばりを形成するため、調査地で記録される種類数が限られてしまうためである。種類数の少なさは、アシ原という多様性に乏しい環境のために、半年におよぶ繁殖を続ける種が限られるためである。

平成二(一九九〇)年にカワラヒワを数多く記録している。これは、繁殖も一段落し、家族単位で群れるカワラヒワが、調査場所であるアシ原内を塒(ねぐら)にしているために、それらが、早朝塒から出てきたところで網に掛かったものと、調査地内の田圃に実る稲穂をねらって集まってくる個体が、網にかかったためである。ピークは群の数が最も多い時期であったと思われる。九月中旬から十一月上旬の間で、十月中旬にピークが見られる。

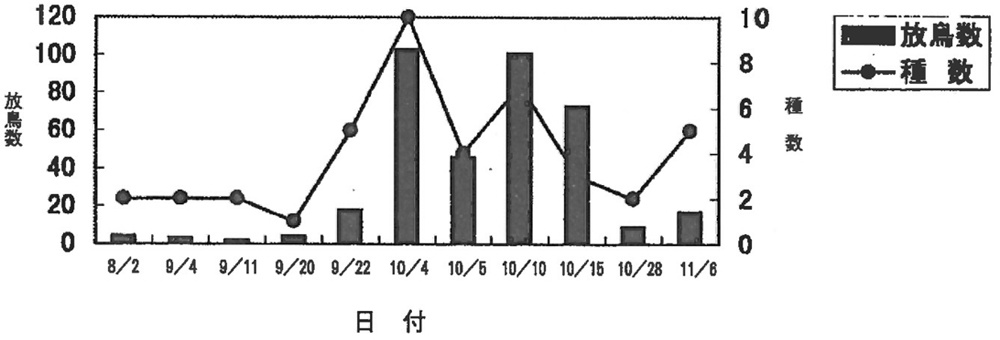

この時期は、秋の渡りの期に当たり、渡り途中の休息場所として、より多くの渡り鳥が利用するようになったためで、この地域で繁殖し終えた個体と、より北の地方で繁殖を終えた個体が、南にある越冬地に渡る途中にこのアシ原で休息し、飛び立つ前に網に掛かったと考えられる。その種数も個体数も、特に十月上旬から多くなり十月下旬から十一月上旬にかけて少なくなる。つまり、すでに「周辺アシ原との比較」で述べたが、十一月上旬には渡りが終了する。

函館山については、昭和六十三(一九八八)年の記録を見ると四五種一〇一五羽であったが、終期に関しては四二種一〇〇八羽であった。日別の変化を見ていくと、七月までの変化、個体数や種数についても、古川町と同様に変化はないが、九月以降から放鳥数と種数が増加する、この年は八月については記録はないが、実際は、南アジアや東南アジアまで長距離を渡るセンダイムシクイ、エゾムシクイ、コルリなどがすでに現れる。これ以降種数も増加する。その後九月はメボソムシクイ、ノゴマ、ヒタキ亜科類、メジロなど、十月はシベリアや極東地域で繁殖していたルリビタキ、アオジ、カシラダカ、オオコノハズク、ウグイス、ベニマシコなどあまり長距離を移動しない種類が現れ、十一月はカヤクグリ、ミソサザイなどが記録されるようになる。

つまり、秋の渡りは八月の長距離を移動するセンダイムシクイやエゾムシクイに始まり、十一月の短距離の移動のカヤクグリ、ミソサザイでほぼ終了する。その最盛期は十月下旬から十一月上旬である。各月に現れる種類を見てゆくと、必ず何らかのヒタキ類が含まれる。また、記録される種数も多い。これは、森林性の特性を大いに示しており、明らかに、古川町とは異なる傾向である。また、古川町などのアシ原環境から比べると渡りの始まりは早く、終わりは遅い。最盛期も遅く現れる。これは、先に述べた、自然環境の持つ特性、つまり広葉樹林からなる森林では生息するのに必要な多様な休息場所と多様な餌生物としての、虫類、果実、穀類を獲得することができるからである。特に、虫類の獲得は多くのヒタキ類にとって最適な生息場所を提供することになる。また、他の種類においても、さらに、本来の生息種でない個体にとっても、渡り期にとっては、重要な場所となり得るのである。そのため、カシラダカやアオジなどアシ原で数多く記録される鳥であっても、函館山で記録される。十月から十一月の生息環境についてさらに付け加えれば、函館山は霜がおりても凍り付くことはないが、古川町では凍り付いてしまうため、十一月に入ると、後者は記録数が極端に少なくなる。つまり、森林環境はアシ原環境に比べ温度変化が少なく、寒さをある程度和らげることができるのに対し、アシ原は寒さをまともに受けるため、小鳥類にとって生息するためには厳しい環境であることを意味している。

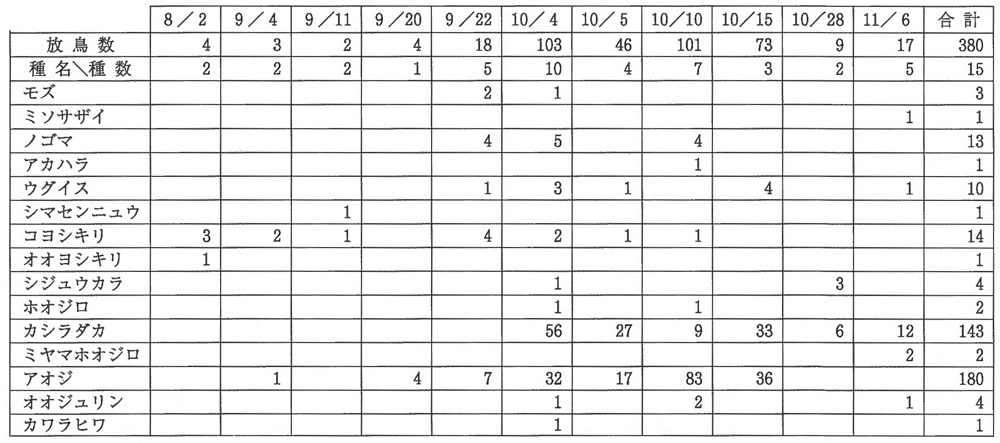

表2・4・4 1988年における古川町の日別放鳥数

図2・4・3 1988年における古川町の日別放鳥数と種数