彼らが使用した漁船は、帆走性能に優れたものでカワサキセン(川崎船)と呼ばれ、彼らをカワサキ衆ともいった。カワサキセン、略してカワサキは、カガブネ(加賀カワサキ)、エチゴブネ(越後カワサキ)、エチゼンブネ(越前カワサキ)など出航地の名称でも呼ばれた。カワサキ衆はイカ漁の時期に日本海方面から来航し、漁が終わると故郷に帰ったが、函館に定住する者もいた。

当初は、加賀、越前、越後が中心であったが、後には越中、佐渡、庄内、秋田、津軽方面の漁民もカワサキで津軽海峡沿岸の地域に出漁し、函館を経て青森県の下北の津軽海峡沿岸から太平洋沿岸まで進出するようになった。

函館市入舟町のイカ針屋宮川孝二(明治四十四年生)によると、函館に入港したカワサキセンは最初は主に佐渡、越中、越前、能登方面から来た。イカ針はカワサキ衆が得意先で、注文は石川県の船が一番多かった。石川県のカワサキセンは入舟町、福井県のカワサキセンは海岸町に入港した。特に上磯から海岸町の海岸にはカワサキ衆の番屋がずらりと並んでいたという。

カワサキセンには、七、八人が乗り組み、ヤウチ(屋内)同士が四、五艘船団を組んで、七月十九、二十日頃の厳島神社の祭りの頃に続々と入港して来た。

カワサキ衆は、釣ったイカは船全体で計算していた。一二、三歳くらいのアンチャンと呼ぶ子どもを二、三人つれて来ており、番屋でご飯の準備などに使っていた。そのうち船頭の奥さんとか、帳場の奥さんが一緒に来るようになった。

雨の日などに、草履をイカに見立てて、よくハネゴを扱う練習をしていた。

十月の初めには函館を出航して故郷に帰った。船の舷側にムシロを巻いて、凪をみて帰るが、のちには汽船に船を乗せて帰るようになった。機械船に変わる頃にはこうした例が多かった。

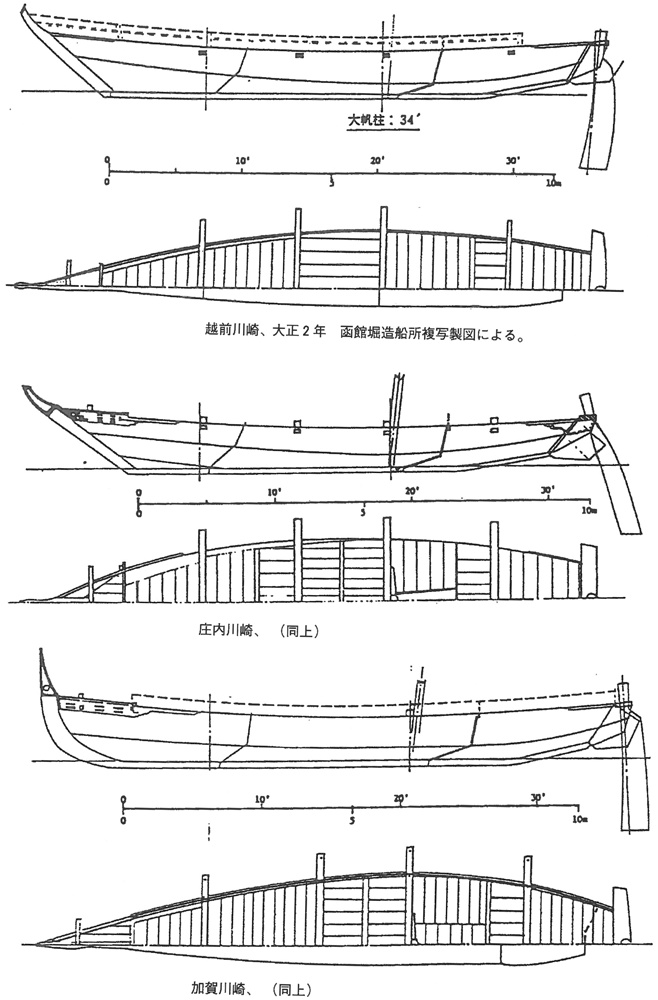

図3・2・4 カワサキセン図(「カワサキ船試論」野本謙作 1995より)