漁場ではトモドリ(トマイトともいう)がトモガイ(ネリガイ)を扱い、一人がコンブをとった。コンブとりの作業はトモの左舷に二人が並んで作業した。コンブをとる側はガラスでみながら、マエとかウシロと指示し、トモドリが呼吸を合わせて船を動かすので、二人の息が合わないとうまくいかなかった。

とったコンブはドノマに積んだ。船縁までコンブがとれたら、板子を立てて崩れないようにした。これをフナナラシといった。漁場まで時間がかかるので、できるだけ多くのコンブを積んで来た。

能率を上げるため、モジップにイソブネからコンブを移して運んだこともあった。

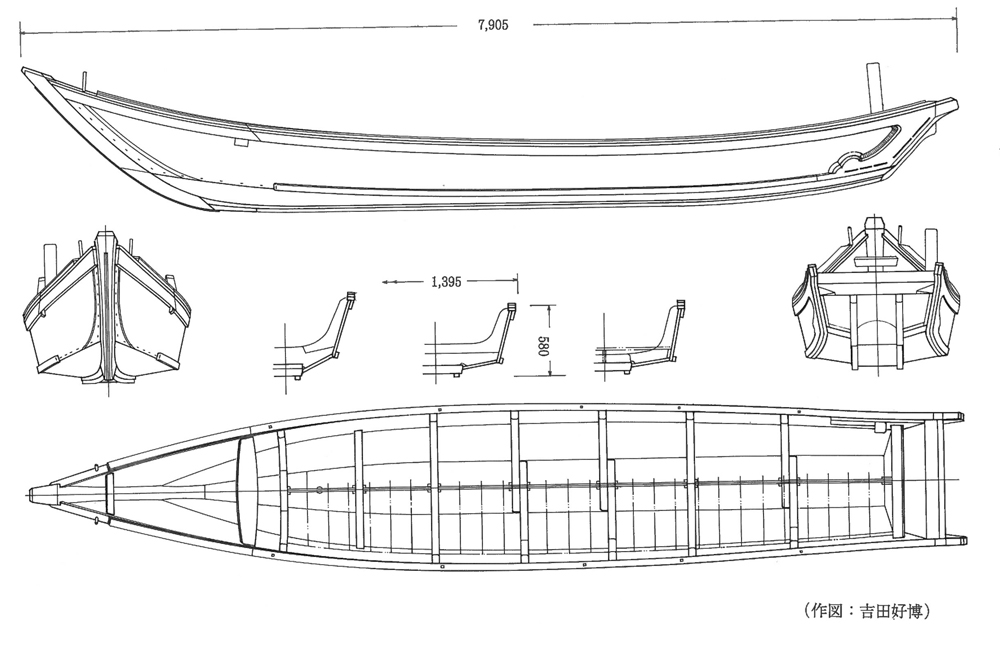

図3・2・6 モジップ(平石造船所製作)

シオが早いときにはアンカー(マッケ)をおろして船を固定し、綱の長さを調整して船を動かした。コンブをとるものは若くて力がないとできなかった。