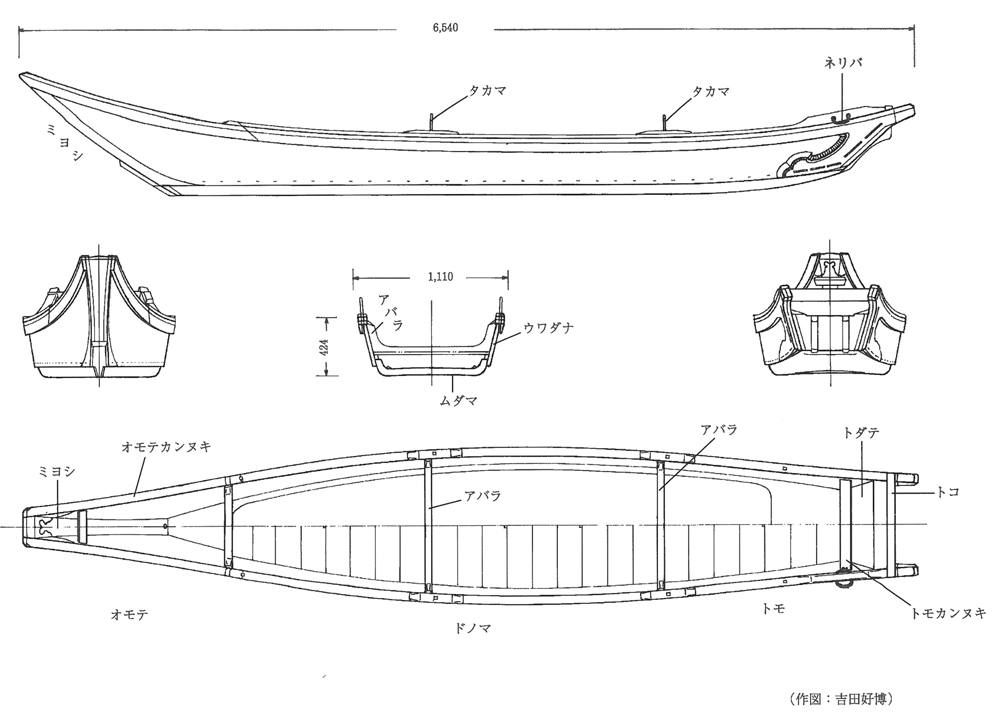

イソブネの大きさはムダマの大きさで表現する。ここで造船するイソブネの標準的な大きさは、一六尺二、三寸から五寸、クチハバ(ムダマの最大幅)で二尺九寸である。

コンブトリ用の船はこれより大型でムダマの長さ一八尺から一八尺五寸、クチハバ三尺二、三寸である。

恵山から木古内までは、イソブネのミヨシが少しカーブを描いている点に特徴があり、福島、江差方面のイソブネはミヨシが直線になっているのが外観上の特徴である。

イソブネの製作はバンギの上でおこなう。

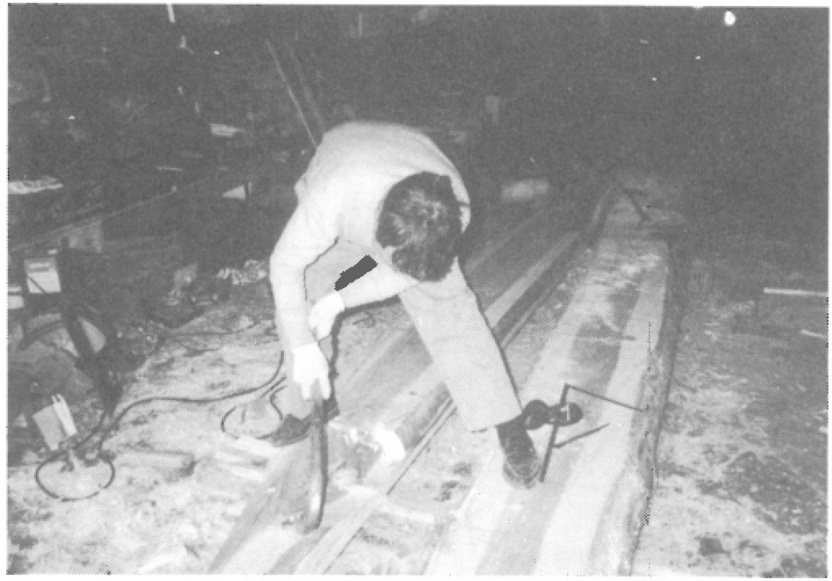

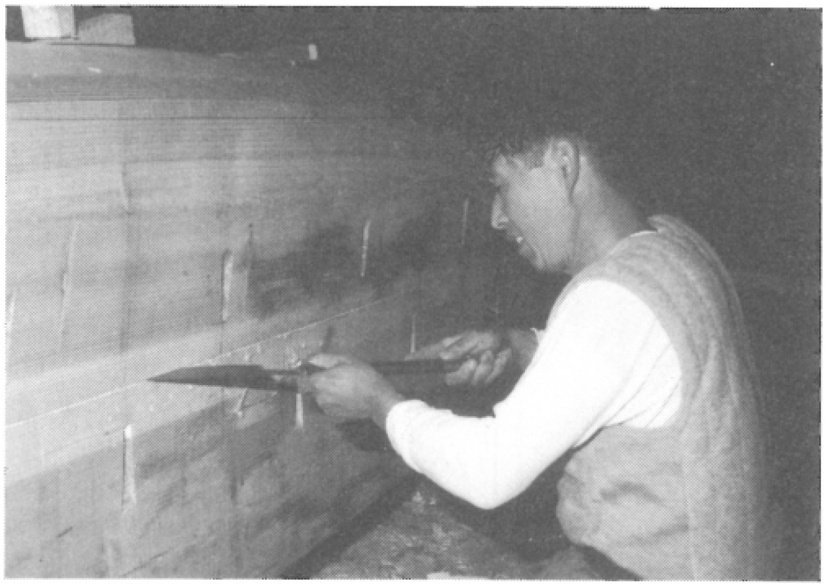

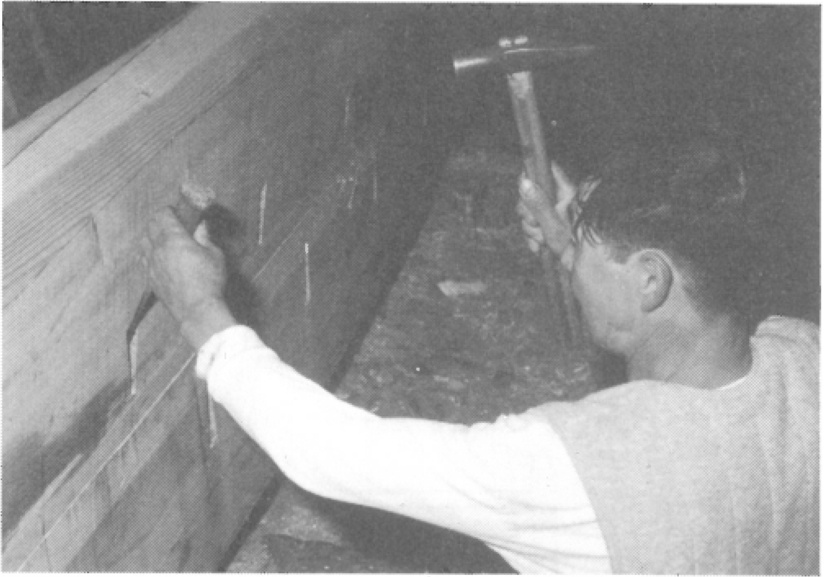

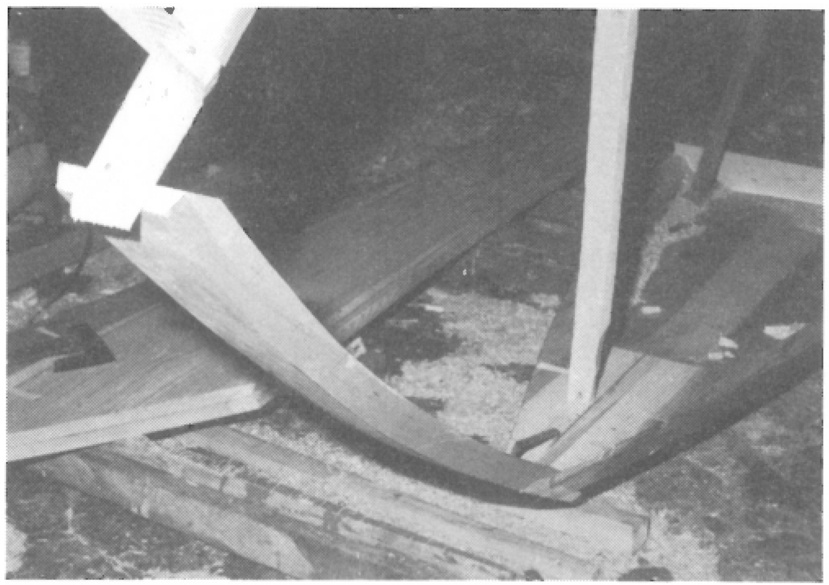

ムダマは二枚あわせで作るのが普通で、スミツケ、荒削りの後、乾燥を経てチョウアワセ(左右二枚をあわせてムダマを作る)をおこなう(②)。チョウアワセのはバンギの上にムダマを立てておこなう。ムダマはカスガイやツカエボウで固定する。ムダマの形を整えた後、一方のムダマをバンギに固定し、接合面を成形する。その後もう一方のムダマをこれにのせ、クチヒキを用いて下方のムダマの接合面を上方のムダマにスミツケして、これに沿って成形した後スリアワセによって密着させる(③)。ムダマの接合はオトシクギを用い、ムダマの接着剤として漆を使用した(④)。

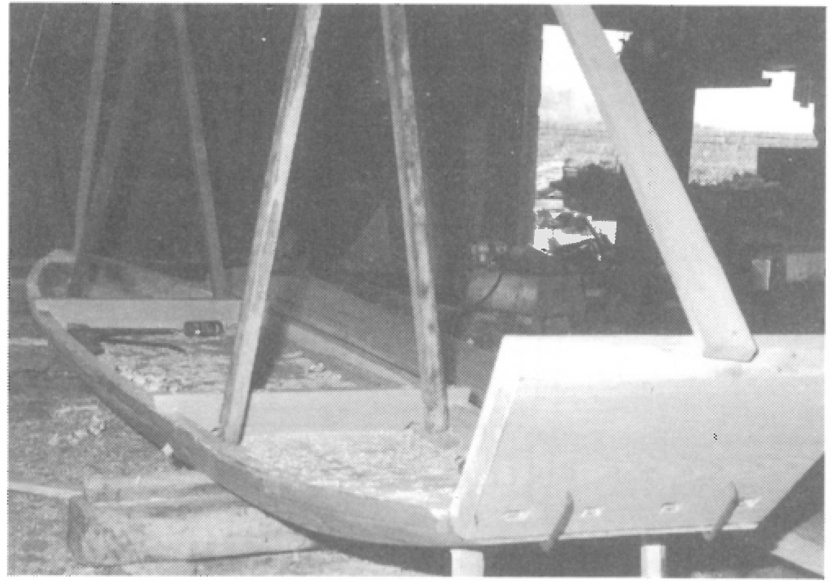

次にアバラをのせるアバラ台を入れ、ムダマのオモテとトモにそれぞれミヨシとトダテをたてる(⑤・⑥)。ムダマにミヨシ、トダテを取り付けた後ウワダナを接合する。ウワダナはムダマに仮止めし、内側からムダマのウワバに従ってスミツケする。これをジキガタという。この時にジュウガネでタナイタのヒラキを見る。ウワダナはムダマにトオリクギで固定する。その後アバラを取り付ける。アバラは、オモテとトモに二枚入れる(⑦)。

次にカンヌキとトコを取り付ける。カンヌキはオモテとトモに取り付け、帆を使用した時には中央付近にコシアテを取り付けた。また、帆を立てたときにはトコには舵穴を付けたが、現在は船外機を装着するため舵穴はなく、トモの幅も昔に比べると広くなっている。またトモの部分にケショウイタを取り付ける。

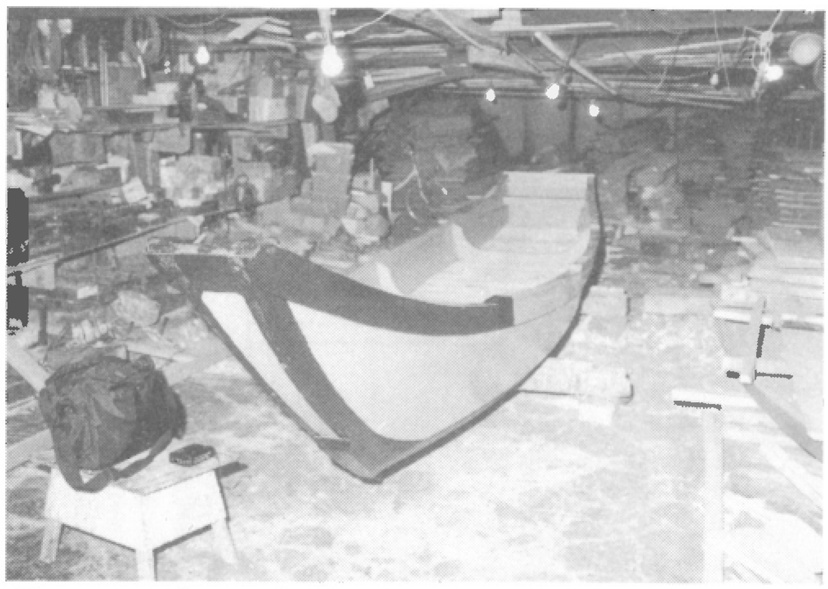

最後に、コベリやタカマアナ、ネリバなどを設け、船のオモテに化粧を施しヤスなどをのせるウワカンヌキを取り付ける(⑧)。

イソブネが完成した後イタゴを敷く。イタゴは主にスギを用いる。この後、クルマガイやカイなど必要があれば製作する。

図3・2・9 平岩造船所のイソブネ

①イソブネの材料

②ムダマホリ

③ムダマのスリアワセ

④ムダマの接合 オトシクギを打つ

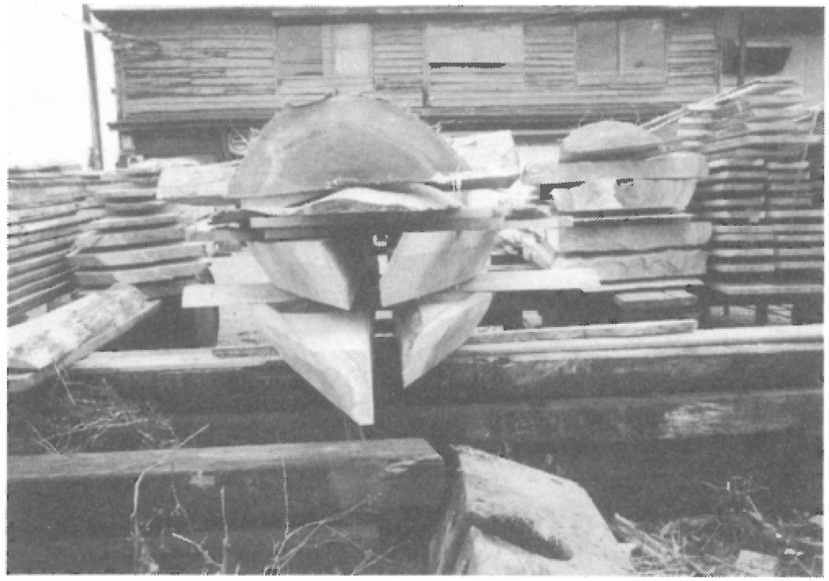

⑤ミヨシの取り付け

⑥トダテの取り付け

⑦アバラの取り付け

⑧イソブネの完成