戦前、鰯漁が不振になる昭和十年代までは、銭亀沢地区は、鰯漁の親方層を中心に運営されるムラ社会であった。その後、戦後の民主化、国の漁業政策の変化や地区内での漁業構造の変化にともない、漁業協同組合を中心とする地域に変貌してきた。住民の大多数がこれまで漁業に従事するか、関連する仕事に従事してきたという経緯から、漁民を統合する四つの漁業協同組合は地区内の政治、経済、社会の諸側面において重要な役割をはたしてきた経済団体であった。しかし、日本経済の高度成長期には、漁業離れという地区内の就業構造の変化や、若年人口の流失現象がおこり、地区内における漁業協同組合の役割にも変化がみられてきた。

昭和四十年代以降の漁業協同組合の存在は、地区内の漁家数の減少と漁業従事者の高齢化が進む中で地区住民全体を代表する社会集団から漁民のニーズのための経済集団に変容し、銭亀沢地区の地域集団として果たす中心的役割も低下していった。

ここでは、

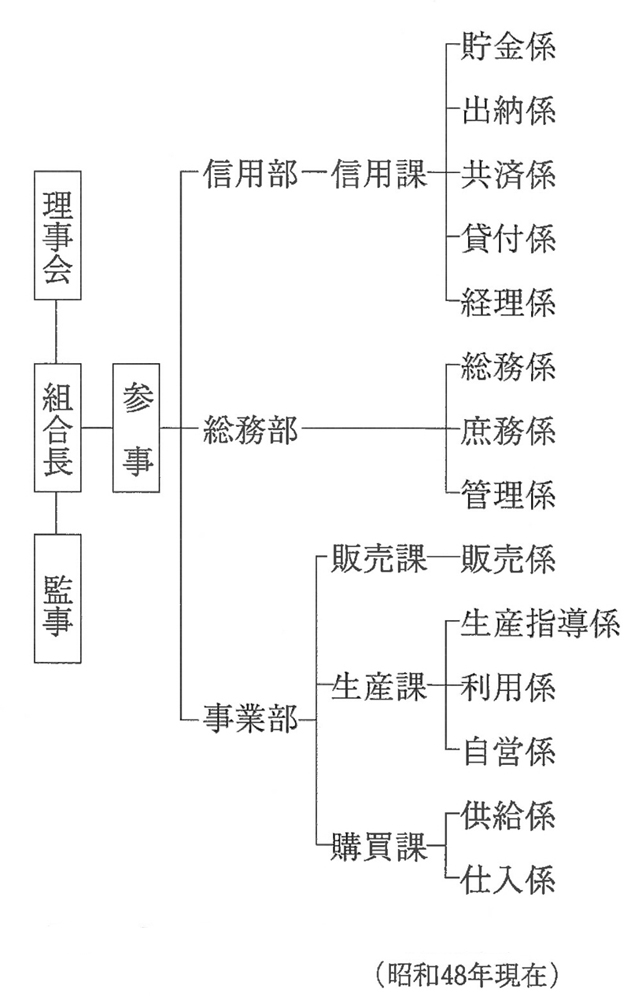

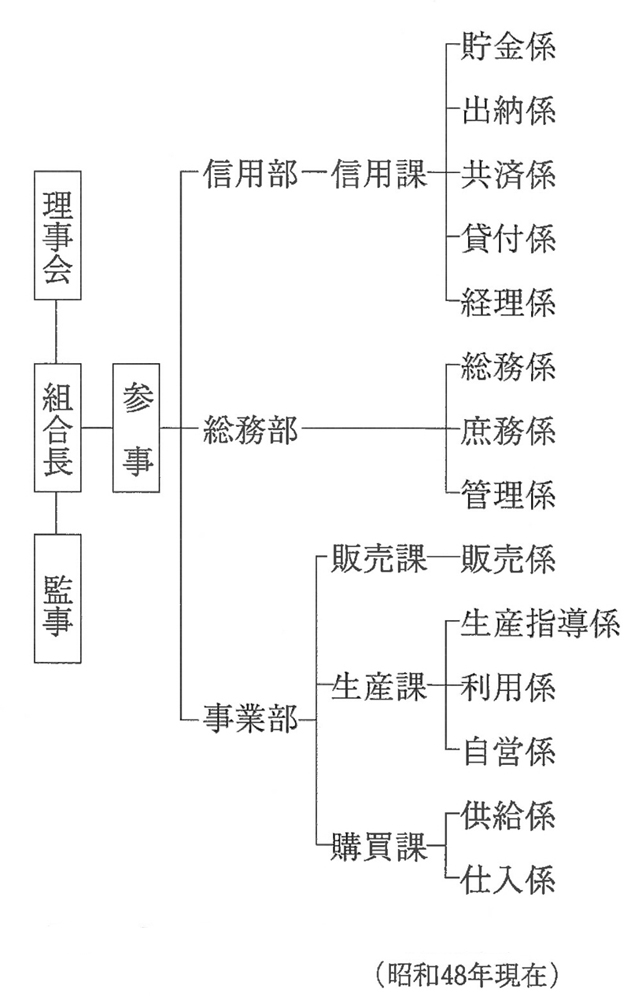

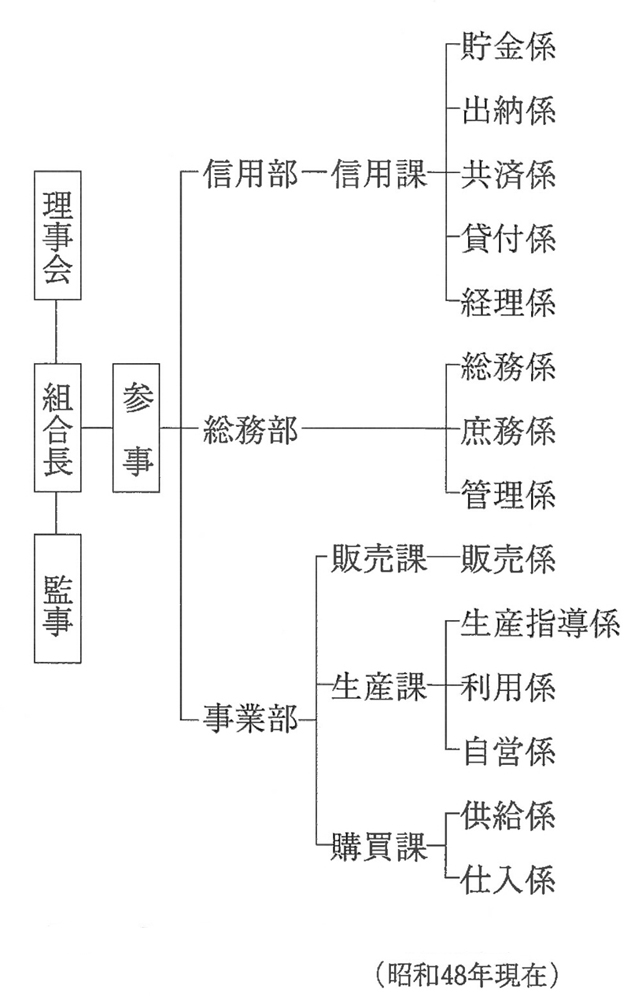

石崎漁業協同組合を例として、戦後の漁業協同組合の組織構造とその変化を、地区の生活とのかかわりでみていくが、まず、組織の全体を図3・3・1で示しておく。

図3・3・1 石崎漁業協同組合組織図(昭和48年現在)