大正時代から昭和の中頃にかけて、男性は、漁のキリアゲの時など比較的新しいドンジャを着流し、きれいに織り込んだ(組んだ)幅広の真田紐を帆前掛けに付けて粋に締めていた。また、町を歩くときもドンジャを着流し、頭には、風呂敷を漁の時に比べると砕けたかぶり方にして歩いた。

また、男性が神社に参拝したり比較的改まった所へ行く時は、銘仙などの長着に三尺帯を締めて羽織を着た。「羽織を着るなら裏を着れ」といわれたように、羽二重の裏を付けた縫い紋の羽織を着た人もいた。

中着には、現在のワイシャツとほぼ同じ形であるが襟なしの天竺木綿のシャツを着た。三センチメートルくらいの袖口のカフスと、前開きの身頃に白い貝ボタンが付いていた。丈は腰丈であった。このシャツは、自分で作る場合もあったが既製品が多かった。下衣は、既製のメリヤス股引や白の木綿やネルの股引を履いた。この木綿の股引は、履きやすいように足首に九センチメートルくらいの空きがあり、足首に当たる内側の両端に紐が付き、紐を交差させて前で結んだ。足にはコハゼ付きの黒色のコール天か上物では繻子(しゅす)の表地に内側はネル、底は白いズックの様な木綿地の足袋を履いた。

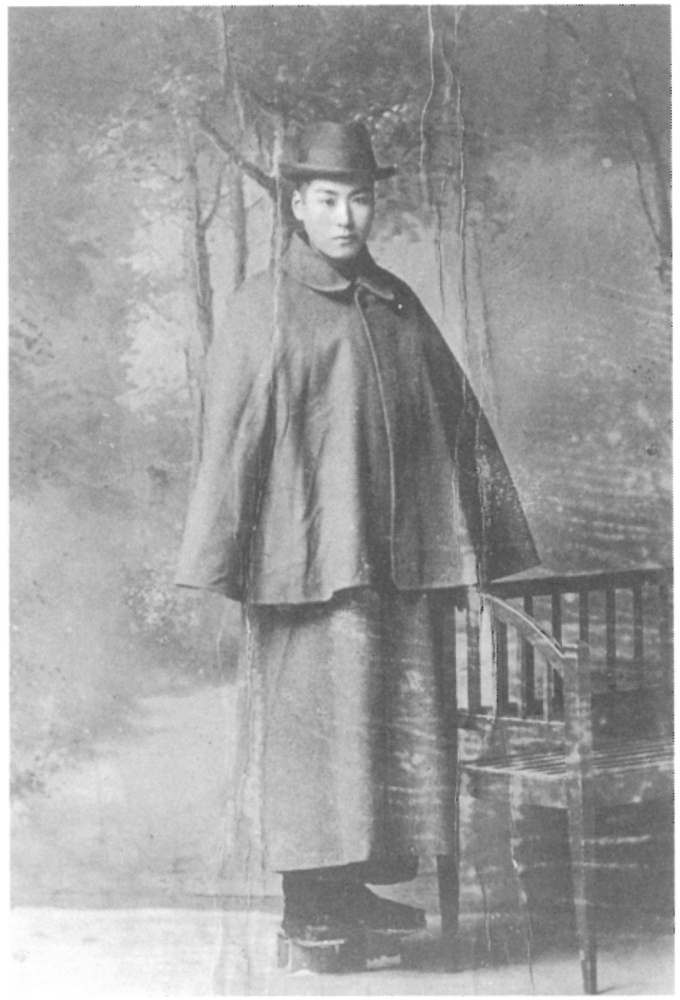

寒い時期には、これらの上に黒またはネズミがかった黒色ラシャ地のムジリ袖の外套を着た。袖の長さは一尺五寸くらいで袖口は八寸、丈は着丈であった。このほかに男物外套には、襲(かさね)仕立ての着物などの上に着る特別なよそ行き着としてトンビがあった。これらの外套も昭和の初め頃まで着用されていたが、その後洋服を着るようになると外套もしだいに洋装化され、戦後はオーバーを着て縁に毛の付いた長靴を履く姿へと変わっていった。

他方、女性は昭和十年代には、冬は白ネルの襦袢に銘仙などの長着を着た。中にはメリンスの襦袢や金紗の長着を着たという人もある。足袋は別珍であったが足首が寒いので脚絆を履いた。大正時代や昭和初期には、メリンスの表地に木綿の裏を付けたものであったが、その後、足首の所は毛糸でゴム編みにし、その上にネルや新コモスに裏を付けたものをつなげ、膝下に紐を付けて縛るようになった。この脚絆は長着の下やモンペの下にも履いた。一般的には戦中から戦後にかけて流行(はや)ったが、ごく最近まで履いている人もいた。和装のストッキングが市販されると姿を消していった。

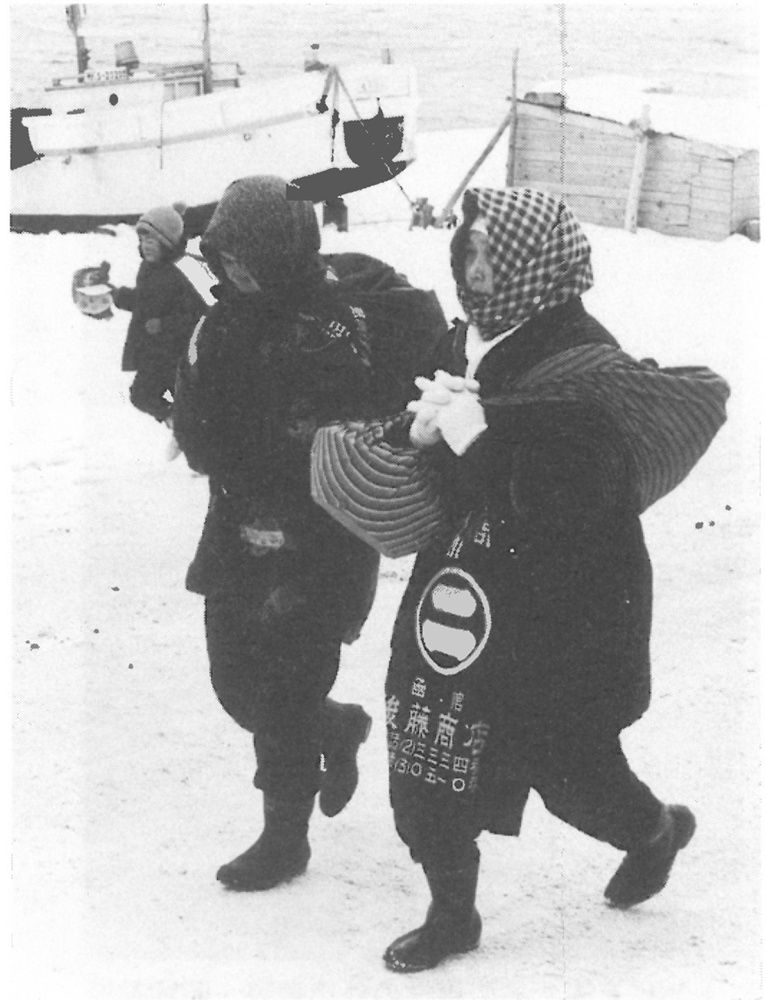

モンペが流行るとちょっとした外出にはモンペとウワッパリを着た。頭にはメリンスやネルの風呂敷を三角に折ってかぶったり、御高祖頭巾(おこそずきん)をかぶった。御高祖頭巾は縮緬(ちりめん)やメリンスの布地で作られたが、年齢により色を違え、若い娘は紫、四〇才くらいからは黒の縮緬であった。若い娘の中には表に紫、裏にピンク色を付ける者もいた。並幅物は二枚をはぎ、メリンスはそのまま使い、耳を掛ける細い輪を付けた。頭巾を汚さないように、額に当たる部分に白いメリンスの布を付けたり、手拭を内側に巻いてからかぶったりした。

冬の外出には御高祖頭巾に角巻きをして、つま皮の付いた雪下駄を履いた。御高祖頭巾は昭和二十四、五年くらいまで流行っていたが、その後も年配者は時々かぶっていた。角巻きは昭和四十年頃まで使われており、嫁入り道具の必需品でもあった。

女性の夏の外出着としては、木綿の浴衣やメリンスの単衣長着が一般的であったが、中にはお召や銘仙、金紗、絽などを着た人もいた。履物は桐の下駄や雨には日和下駄につま皮を掛けて履いた。

女性は昭和三十年頃まで家事、育児、漁の手伝い、畑仕事などに忙しく、特に育児期間などは、休む暇などないほどの忙しさから町などへ出掛けることもなく、外出着などなかったという人もいた。

トンビを着た冬の男性の外出着姿・昭和初期(松田トシ提供)

冬の女性の外出着姿・昭和42年(俵谷次男提供)