イカが一〇キロとれると、乗り子が六キロ、親方が四キロと分けた。乗り子は分け前分のイカを家に持ち帰り、家の前でイカを裂き、その際出るゴロを親方(船主)に逆に買い取ってもらった。親方は、乗り子の家から買ったゴロを、「ゴロカツギ」を頼み、天秤で担いだり、リヤカーにつんだりして浜まで運び釜で煮て、「ゴロ油」をとった。「ゴロ油」は売り、後に残った「ゴロカス」は海に流した。その「ゴロカス」に寄ってきたチカを子どもたちがよくとったものだという。その頃の海ではウニやアワビもよくとれたものであるが、現在はほとんどとれなくなってしまった。子どもたちはとったウニやアワビを石で叩いて割って食べた。

サケは焼いたり、塩漬けにしたり、飯ずしにしたり、「トバ」にもした。主に、ホッチャレを干してトバにした。かつてアイヌがトバの皮を沓にしていた。サケの子は塩蔵して筋子にしたり、また、イクラにもした。

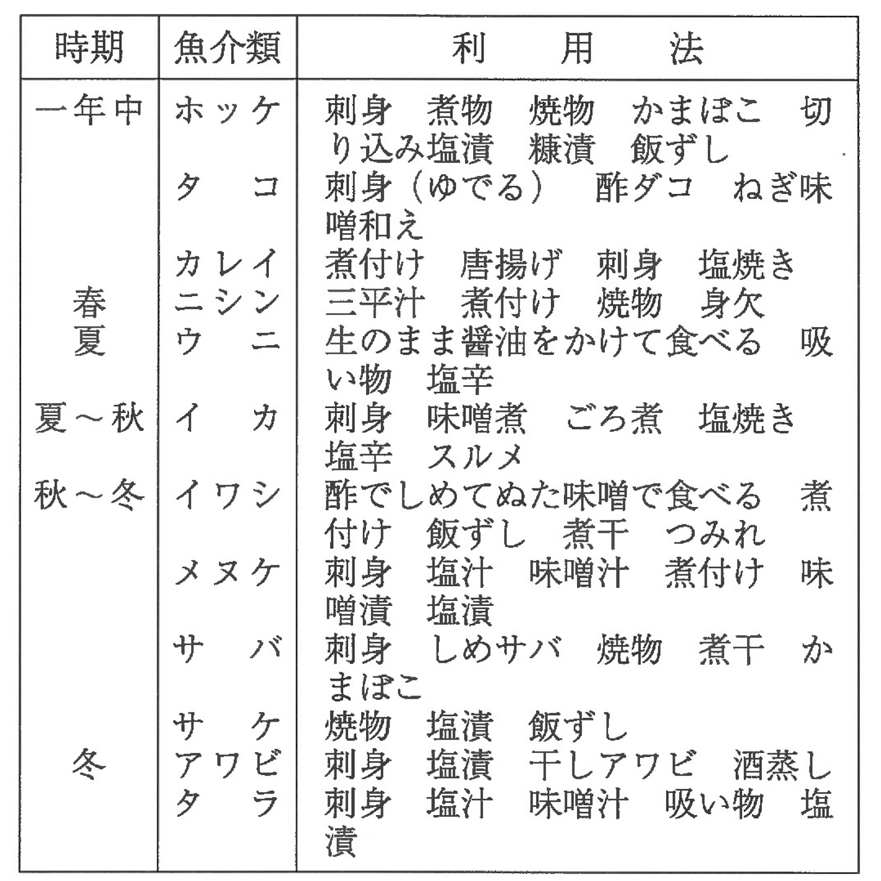

一年中とれる魚は、ホッケ、カレイ、タコなどである。カレイは刺身、煮付け、塩焼き、干しガレイ、唐揚げにした。干しガレイにして貯蔵した。カレイは種類が多いので一年中とれた。

冬にとれるアワビは、刺身、塩漬、干しアワビ、酒蒸しにしたりして、正月の料理にも用いた。サメは人を喰う魚だからといって食べなかった。サメを食べた家は嫌われたものだといわれた。

表4・2・7 銭亀沢地区の魚介類の漁獲時期と利用