また今まで自宅でおこなわれていた葬儀も、昭和四十年代からは各町会館や寺院が葬儀会場として使用されるようになってきた。これは襖や障子を外すと広い場所のとれた従来の住まいから、部屋ごとに仕切られた住宅に変わってきたことや、会葬者の増加で家の中に入りきれなくなったこと、またこの頃町会館などの集会場が建設されてきたこと、それに家の中を整理しなくてもすむ便利さなどによるものと考えられる。なお町会館では遺体による葬儀は認められず、このことが火葬を先にする葬儀のやり方を一層広めることになったようだ。それとともにこの頃になると野辺送りの葬列も見られなくなった。

石崎には銭亀沢地区の七か寺のうち五つの寺院が集まっていて、今では町民の葬儀に多く利用されているが、かつては寺で葬儀をおこなうのは親方衆などの富裕層に限られていた。

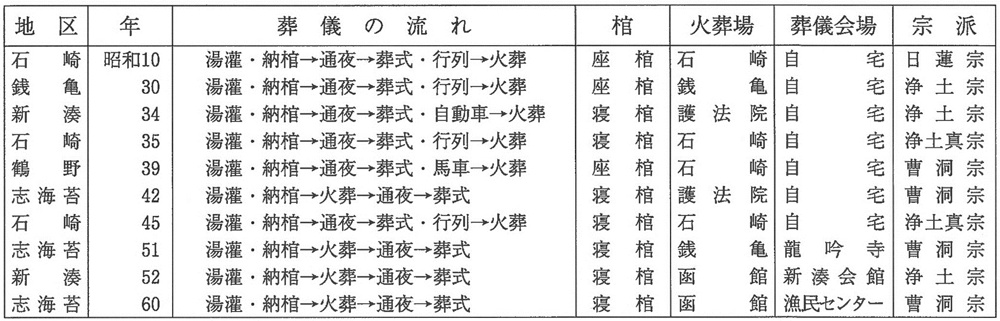

表4・5・1 葬儀の流れ