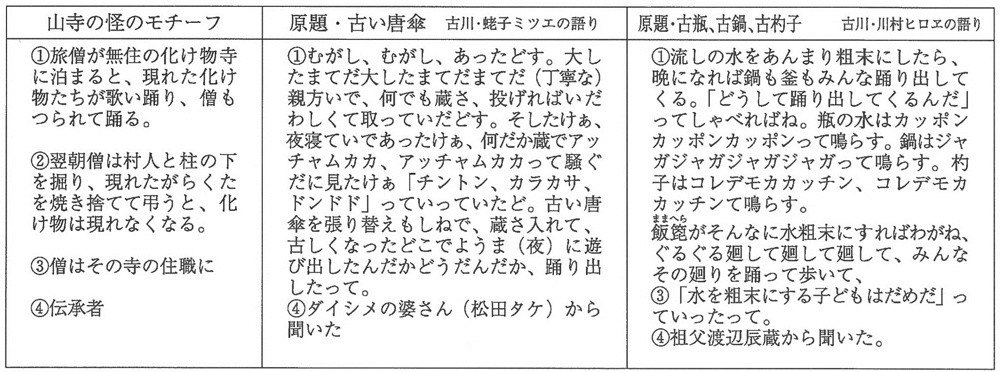

昔話は生活の知恵を与える。最後に「ものを粗末にするな」と教訓が付けられる。銭亀沢地区の採話の中から古川の昔話を例示しよう。この話は「山寺の怪」(『通観』№85)に分類されている。頭注にモチーフを付して段落ごとの話と対応させた。話の内容から見ると、青森に伝わる昔話に比べて短絡化が目立ち、モチーフの脱落があり、話がやせ細っているようである。語り手によって、もっとも印象深かったことのみ憶えていて、話の筋を追うかたちとなっている(表4・6・2参照)。

①発端の違い 『通観』の青森篇では「山寺の怪」の主人公は旅僧か旅の侍であり、無住の化け物寺に泊るという場面から話が始まる。語り手による話ではこの場面が欠け、身近にいる村内の人(まてだ親方)であり、子どものしつけを担う親たちである。リズムのあるいい回しが挿入されている。リズムのあるいい回しは語って面白く聴いて楽しい。記憶も容易であったと思われる。

②中段の筋書 『通観』の昔話にはいろいろな筋のストーリーがあるが、語り手による話では全くモチーフが脱落している。

③結びのことば 物を粗末にしてはいけない、欲張ってはいけない、正直でなければいけない、といった人生の教訓として聴いていたのである。

表4・6・2 山寺の怪