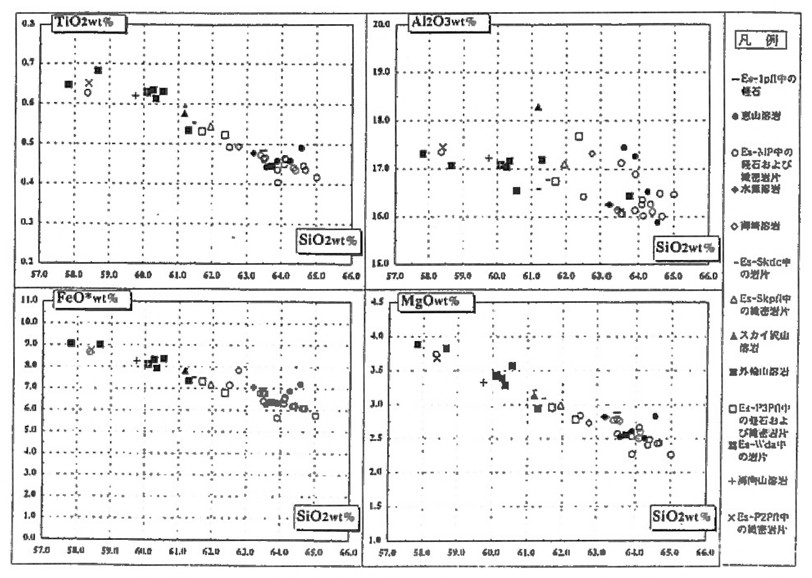

図1.21 恵山火山全岩化学組成ハーカー図(荒井,1998)

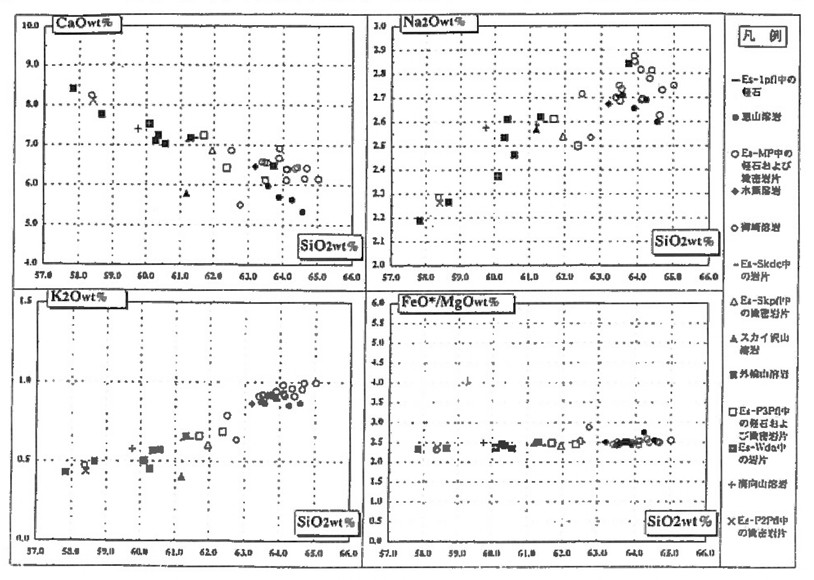

図1.22 恵山火山全岩化学組成ハーカー図(荒井,1998)

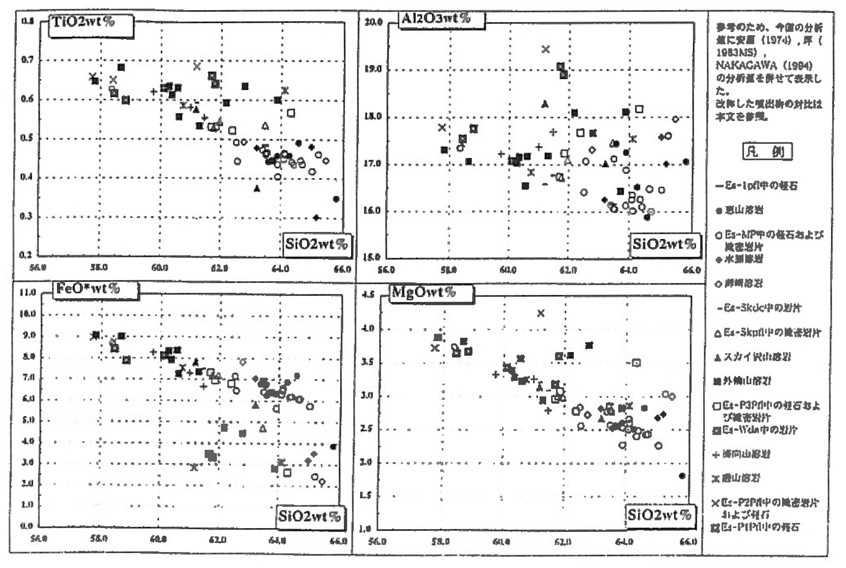

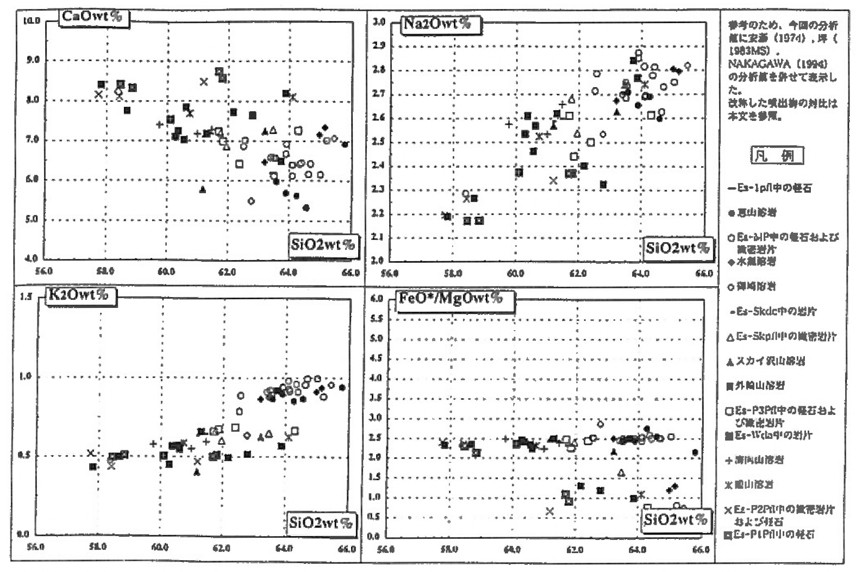

なお、勝井ほか(1983)安藤(1974)、坪(1983MS)およびnakagawa(1992)の分析値も併せて図1.23、24のハーカー図で示した。荒井の分析値は、これまでの研究報告と同様、測定した試料のほとんど全てがK2O wt%が1.0以下の低い値を示した。また、FeO*/MgO値3.0wt%以下で、カルクアルカリ岩の領域に入る。測定した恵山噴出物の中では、Es-MPをはじめ恵山溶岩ドームや水無溶岩ドームなど新しい噴出物のSiO2量が高く、噴出時期の違いも組成範囲に表れている。Es-MPの中で、初期の噴出物の分析値はSiO2wt%が低い(58%前後)ものもあり、先行する外輪山(特に390メートル峰)の岩石の組成と類似している。また、南麓208メートル峰の岩石はスカイ沢山の組成範囲に入り、208メートル峰がスカイ沢山の山体崩壊堆積物であるという考えを指示するものである(荒井、1998)。

図1.23 恵山火山全岩化学組成ハーカー図(荒井,1998)

図1.24 恵山火山全岩化学組成ハーカー図(荒井,1998)

スカイ沢の一連の噴火による噴出物と1万年程度の時間間隙を挟んで噴出した元村噴火噴出物および水無溶岩ドーム(+御崎溶岩ドーム)とは、マグマのタイプが変化したことが推測される(水無溶岩および御崎溶岩とスカイ沢噴出物との層序関係は不明である)。勝井ほか(1983)によれば、恵山火山の噴出物は、道南のニセコ、羊蹄山、駒ケ岳などと同様に、中性安山岩を主体にしているが、これらの火山岩よりFeO+Fe2O 3に富み、Ko2に乏しい。道南から下北半島に至る第四紀火山岩のKo2−SiO2の関係図(勝井ほか、1983)をみると日本海の渡島大島から太平洋側の恵山、恐山(おそれやま)に向かってKo2量が減少している。恵山と恐山は、東北日本弧の火山の中でも最も火山フロント近くに位置し、この2火山の噴出物は最も低いKo2となっていることが注目される。 恵山の岩石中の微量成分では、鉄と置換関係をもつバナジウムに注目すると、この火山の岩石には鉄に比較してバナジウムが期待されるほど多くはなく、道南のほかのカルクアルカリ岩系の岩石と同様な傾向を示している(安藤、1971)。